普通装修用什么软件看,装修类的软件应该如何去筛选

1、普通装修的软件需求为什么总被忽略

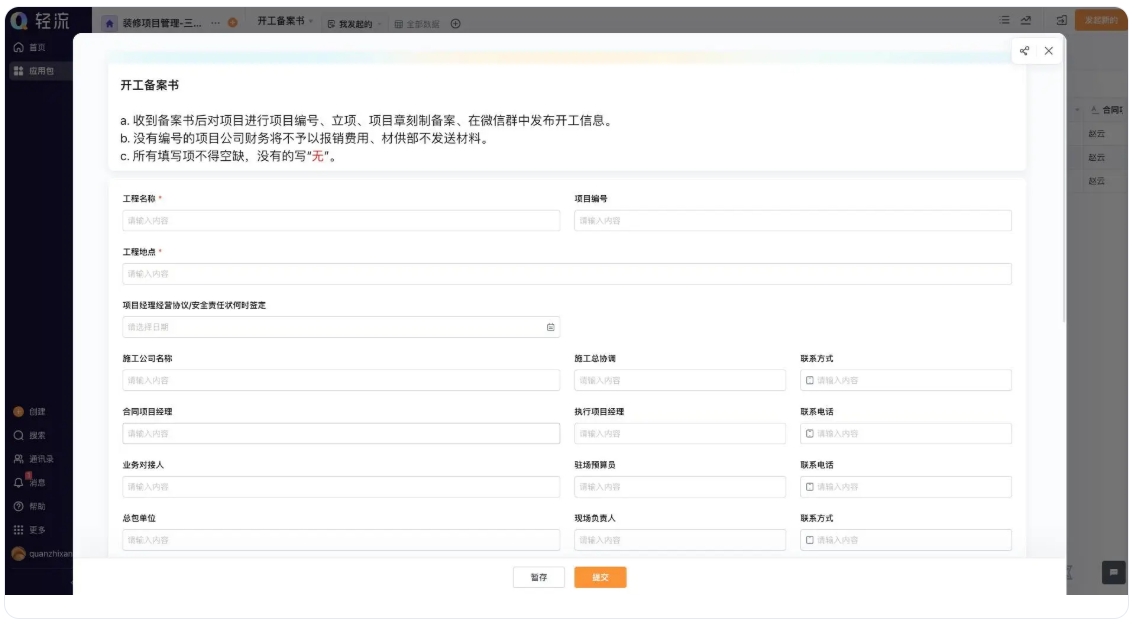

其实很多中小装修公司或刚入行的团队,一提到软件总觉得是大型工程才配用的玩意儿,但普通装修——比如家庭住宅、小商铺翻新——反而更依赖工具来压缩成本和控制风险,因为这类项目预算敏感、周期短,人工协调成本高,稍有不慎就会陷入反复修改和延误的泥潭。市面上软件虽多,但专门针对“普通装修”场景的筛选逻辑往往模糊不清,企业用户要么被功能繁杂的专业软件吓退,要么用简易APP凑合结果发现数据无法协同,最后只好退回纸质表格和微信群聊的原始状态。普通装修的核心痛点在于平衡效率与易用性,它不需要BIM级别的复杂建模,但必须能快速生成客户看得懂的效果图、实时跟踪施工进度,并且让材料采购和工人派单的流程透明化,否则软件反而会成为负担。

我见过不少团队在选型时盲目追求“功能全覆盖”,结果买来的系统连最基本的户型识别都卡顿,或者需要专人数周培训才能上手——对于普通装修项目来说,施工队可能连电脑操作都不熟练,软件如果不能在3天内融入工作流,基本注定被闲置。更关键的是,普通装修的利润空间薄,软件成本必须严格控制,但“便宜”不等于“简陋”,比如有些云设计工具虽然年费低,却通过限制项目数量或导出功能变相收费,这种隐形成本反而更伤人。

2、装修软件的分类到底该怎么理解

装修软件其实不是单一工具,而是根据使用场景拆分成几个模块——设计渲染、项目管理、材料对接——但普通用户常混淆它们的界限。比如设计类软件如酷家乐,强在10秒生成效果图和拖拽式操作,适合给客户快速呈现方案;而管理类软件如土巴兔,侧重整合施工队资源和进度监控,能避免工期扯皮。问题在于,普通装修往往需要二者兼顾,却没必要为每个功能单独买系统。

如何判断软件是否“适配普通装修”? 首先看它能否一键生成客户能看懂的报价单和进度表,而不是堆砌专业参数;其次检查协同门槛,比如工长能否用手机直接更新施工状态,设计师能否远程修改图纸而不必反复传文件。有的软件吹嘘“AI自动设计”,但普通装修的客户通常要保留旧家具或调整原有布局,AI的标准化方案反而缺乏灵活性——这时候,能手动微调细节的工具才实用。

3、筛选软件时最该问清楚的三个问题

“这个软件能不能让我的客户一眼看懂方案?”——普通装修的决策链短,客户可能只有一次见面机会,如果软件生成的效果图需要额外解释半小时,就失去了工具的意义。比如某些工具支持VR全景预览,但需要客户戴设备才能体验,反而增加了沟通成本;而像酷家乐这类直接生成手机可分享链接的,更适合普通场景。

“它能不能让我的工队不用培训就会用?”——施工团队流动性高,软件必须极致简化。比如进度更新最好能通过拍照加语音备注完成,而不是填一堆表格。有的管理软件强行要求工人记录工时和材料损耗,结果大家敷衍填数,数据反而失真。普通装修的软件必须遵循“最小干预”原则,即工具默默辅助而非打断工作节奏。

“后续成本会不会爆雷?”——很多软件用低价吸引入门,但项目数超过10个就强制升级,或隐藏功能需额外付费。普通装修项目量不稳定,选型时要确认免费版是否支持基础协作,以及数据能否轻松导出备份,避免被供应商绑定。

4、个人见解:软件的价值不在功能多少而在解决核心矛盾

普通装修最大的矛盾是“有限的预算”和“无限的细节纠错”,而好软件应该像老练的监理一样,提前堵住漏洞而非事后补救。比如自动检测户型尺寸与家具比例是否匹配,或提醒水电图纸与实物采购清单的冲突——这些细节单靠人脑容易疏忽。但现实中很多团队过度追求软件“自动化”,反而弱化了人的判断;比如自动生成预算表虽快,却无法识别客户特殊的材料偏好,结果导致后期返工。

我更倾向认为,软件该负责“标准化重复劳动”,比如批量生成合同条款或材料清单;而创意和沟通仍要保留人性化空间。毕竟普通装修的客户往往要的是“家的感觉”而非冰冷图纸,工具再智能也替代不了设计师对生活场景的理解。

5、独家视角:普通装修软件的下一站是轻量化整合

未来几年,适合普通装修的软件不会往功能堆砌发展,而是通过API连接现有平台——比如直接导入淘宝建材数据同步库存价格,或对接微信日程自动提醒客户验收节点。这种“连接力”比单独功能更重要,因为普通团队没精力在多个系统间手动同步数据。另外,移动端体验会彻底超越PC端,毕竟工长和客户更常用手机处理事务,软件若仍以电脑为重心注定被淘汰。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

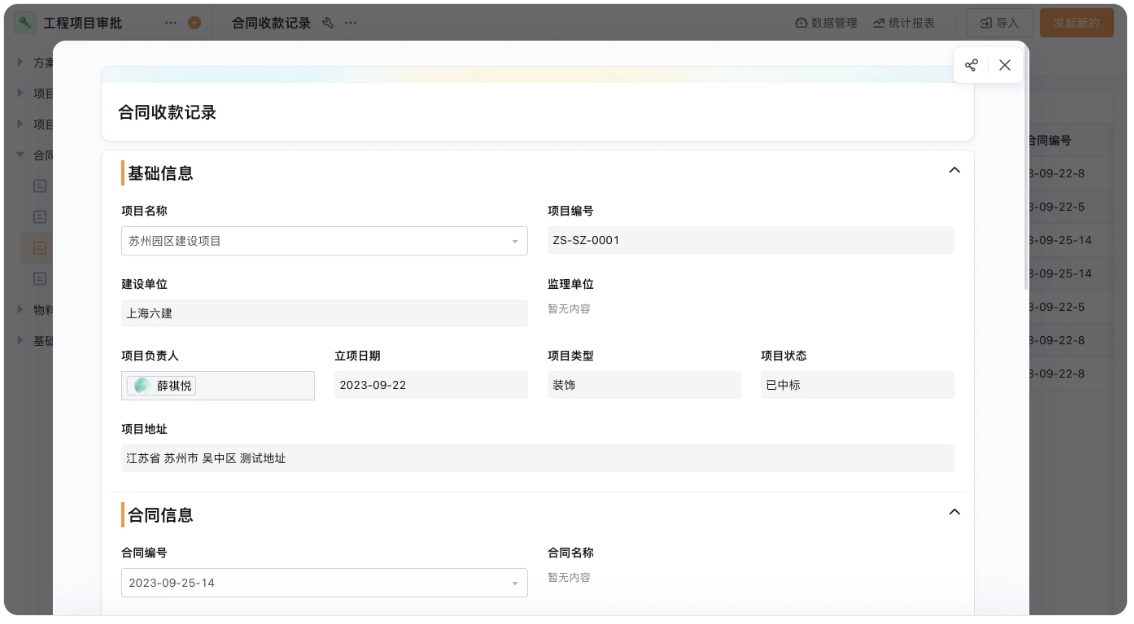

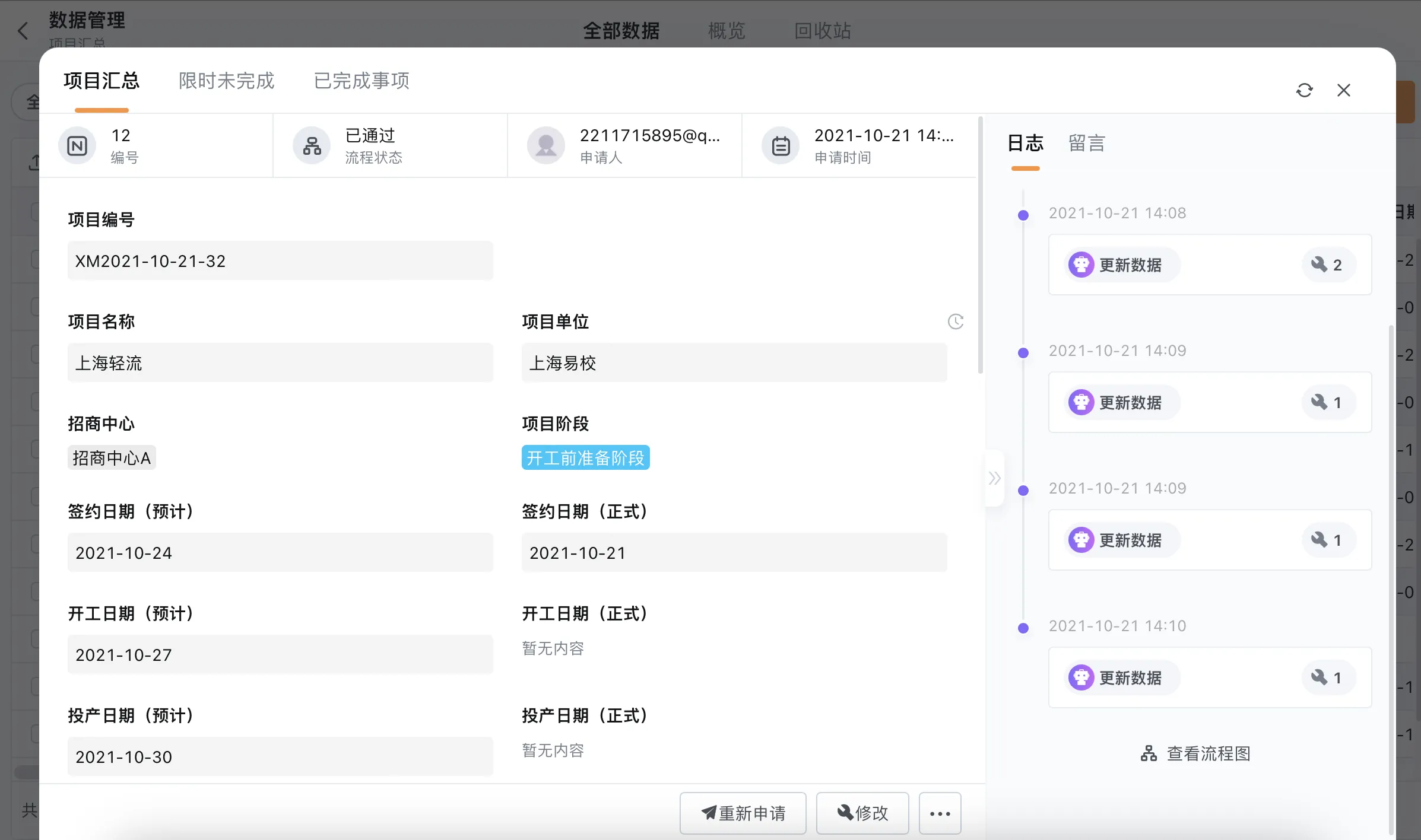

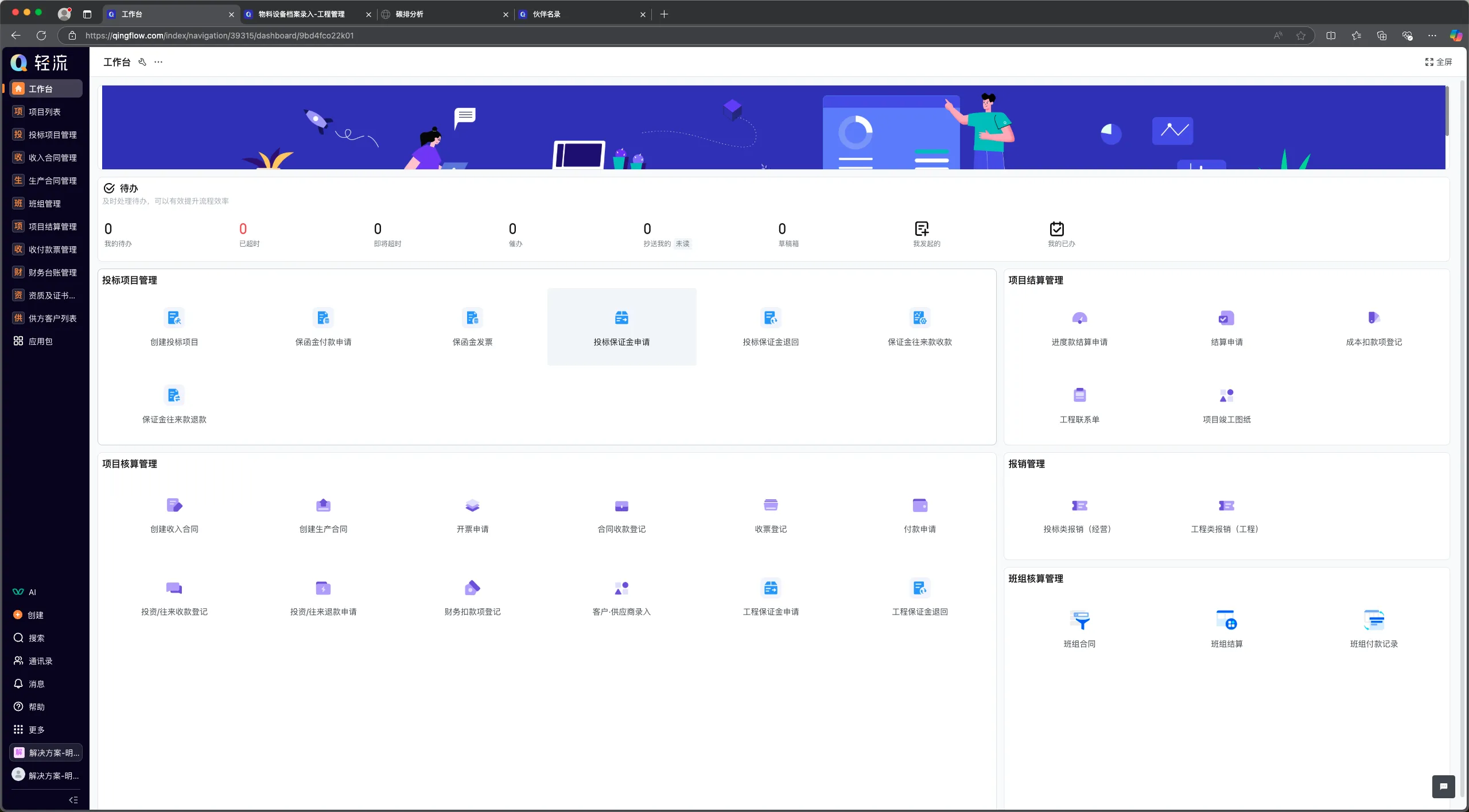

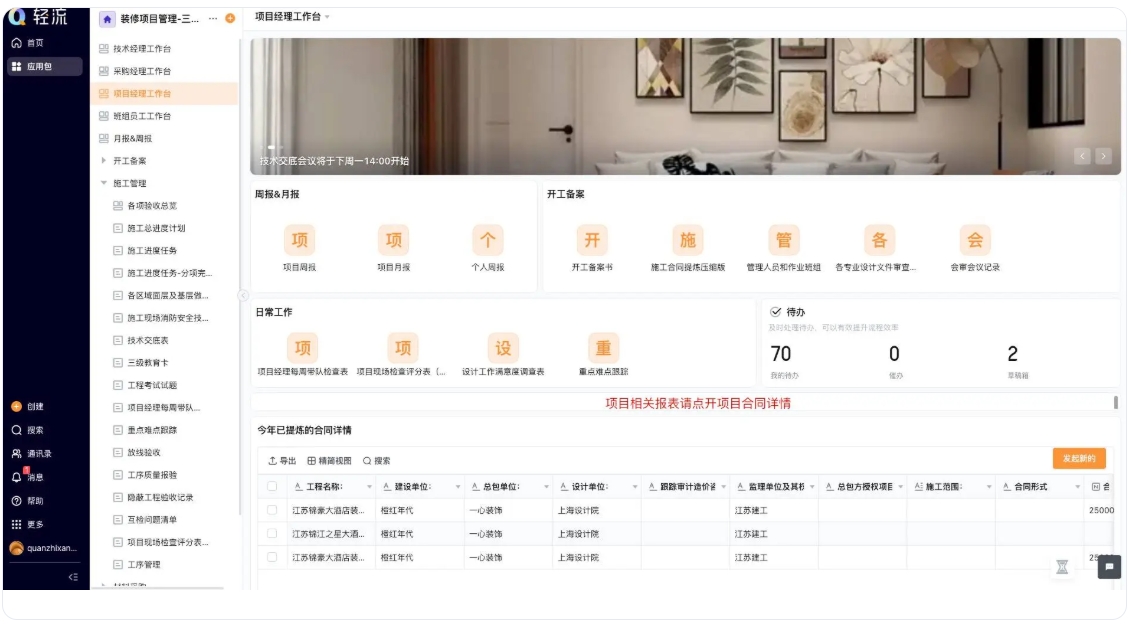

项目管理