全链条信息管理系统,工程项目全过程管理机制

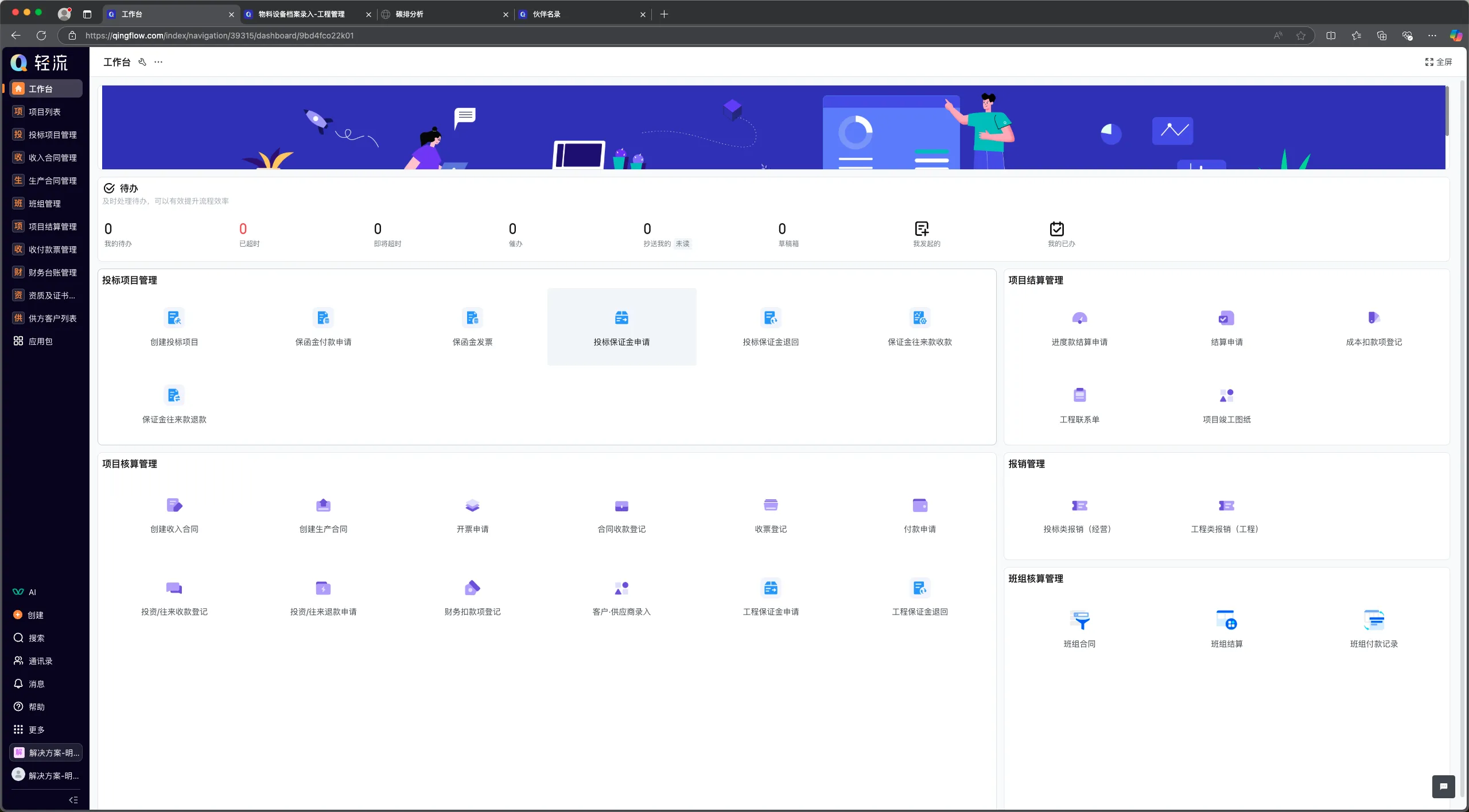

当企业决定引入一套工程项目管理系统时 决策者面前往往摆着这样的困境:市场上产品众多 功能各异 但真正能解决企业实际痛点的方案却难以辨识 尤其对于初次接触这类系统的企业而言 如何理解“全链条信息管理”与“全过程管理机制”这两个核心概念的价值 成为做出正确选择的关键。这两个概念并非相互割裂 而是共同构成了现代工程项目管理的数字骨架。全链条信息管理系统关注的是数据流横向打通 从项目立项、招投标到施工、验收 实现业务无缝衔接;而全过程管理机制则侧重于纵向管控 在项目全生命周期中植入决策、执行与监督的规范性流程。唯有将二者有机结合 才能让项目管理从粗放走向精准。

1、核心概念与价值定位

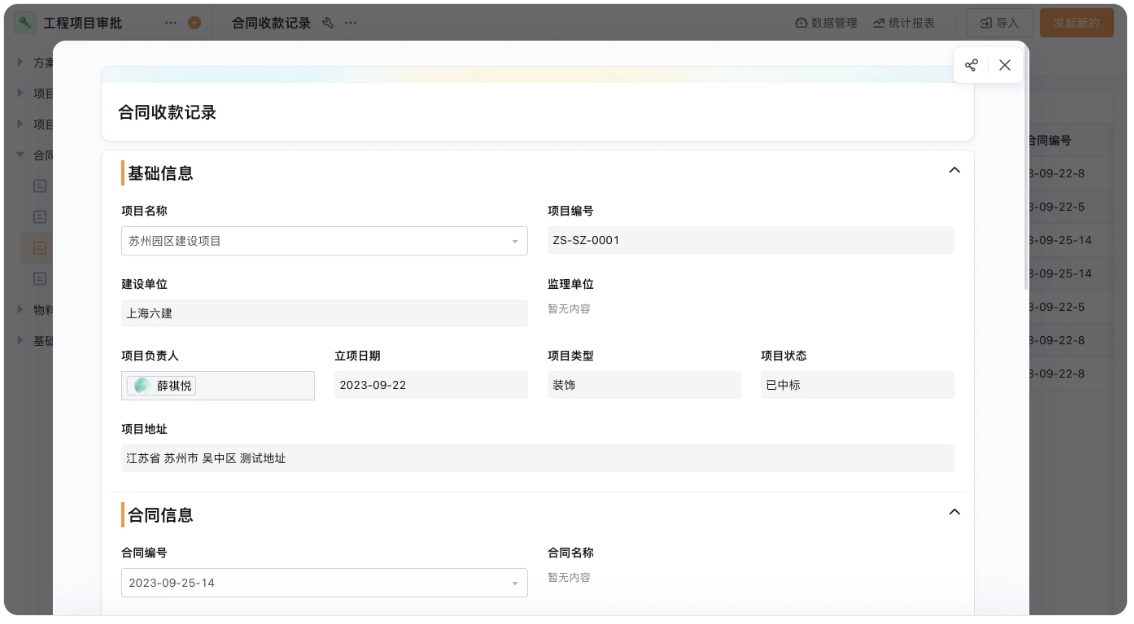

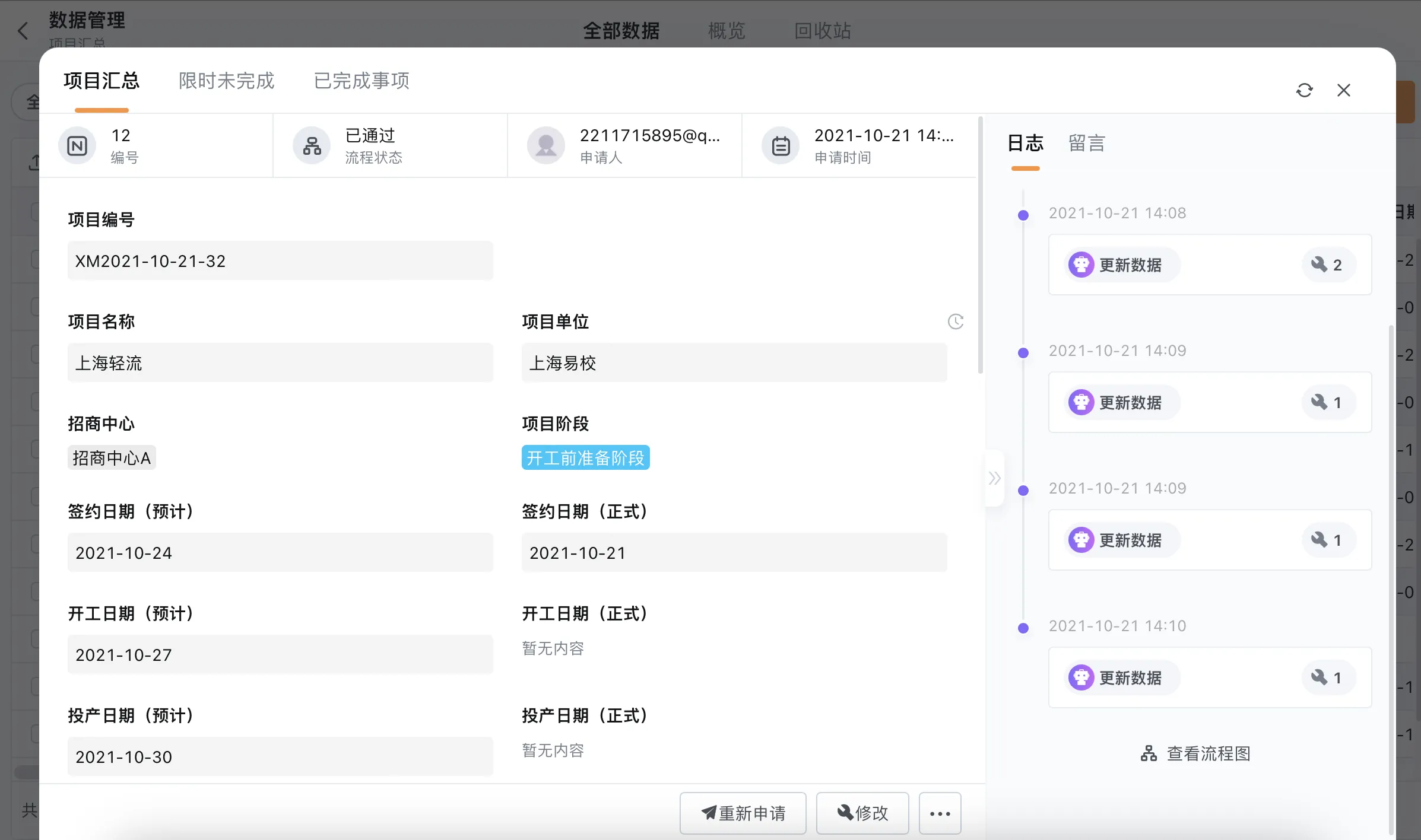

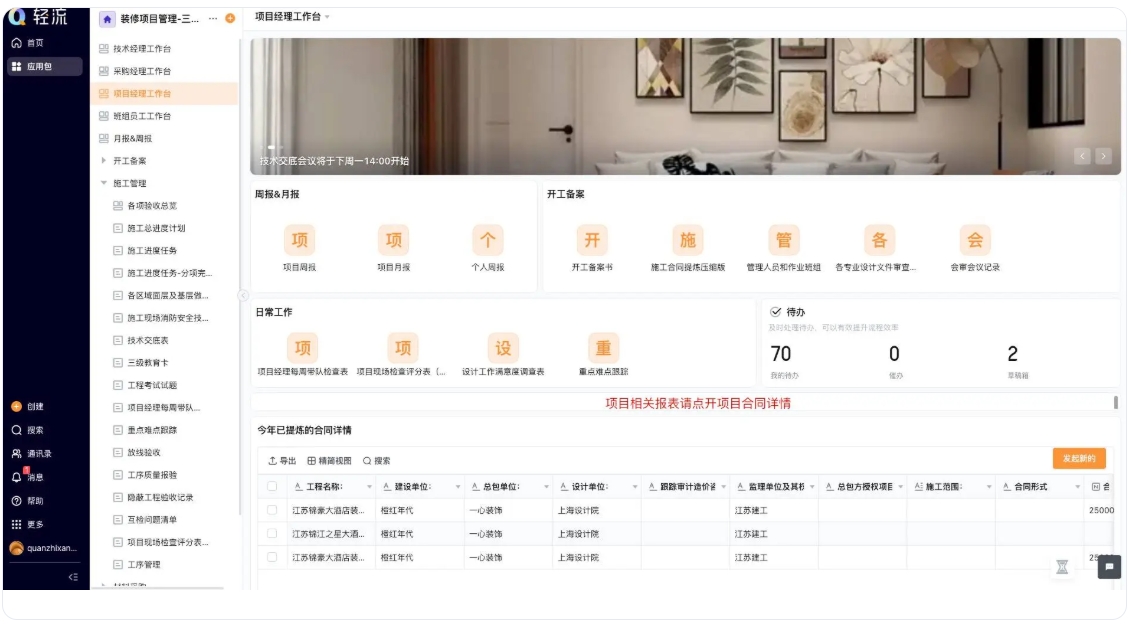

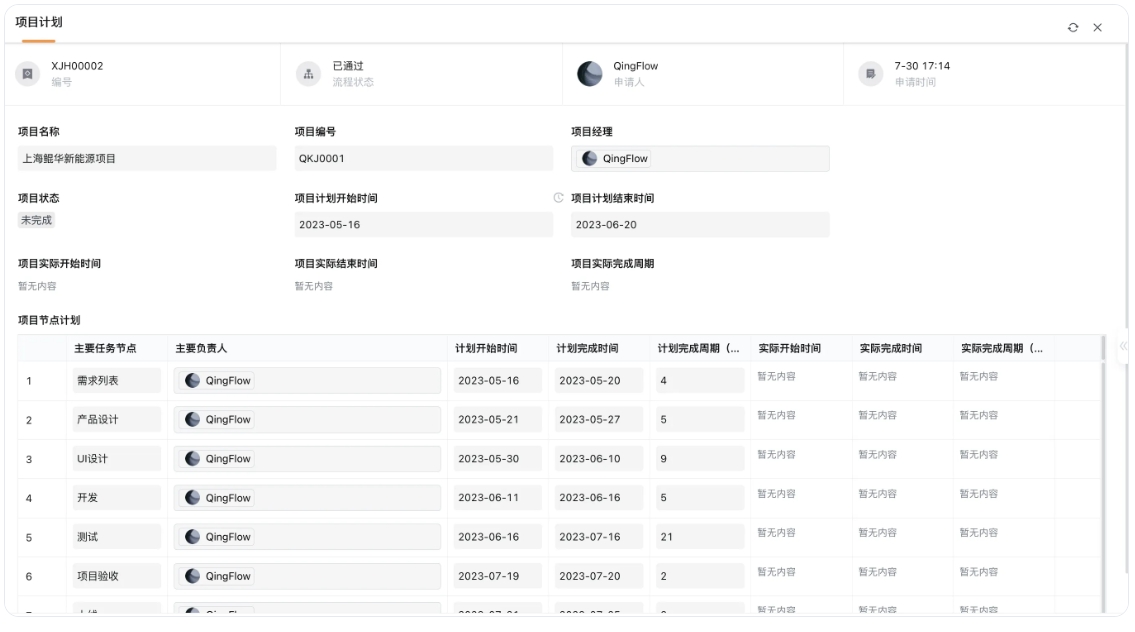

全链条信息管理系统的本质 在于通过数据驱动实现项目各环节的严丝合缝线上监管。它打破了传统项目管理中信息孤岛的困境 将对接洽谈、立项备案、土地摘牌、落户建设到投产运营的整个项目生命周期纳入统一平台。这种系统为企业带来的最直接价值是可视化管控——领导层可以快速了解项目全局 精准决策 而不再依赖层层汇报的延迟信息。对于中型施工企业而言 这意味着能够同时管理更多项目而不失控。

工程项目全过程管理机制则更侧重于建立规则与标准。它通过建章立制 明确每个阶段的责任主体与输出标准。例如在漳州高新区的实践中 他们创建了六个协调监督管理组 覆盖从勘察设计到验收的全过程。这种机制确保了即使人员更替 项目质量要求也不会降低。值得注意的是 这套机制与信息化系统并非替代关系 而是相辅相成——机制为系统提供管理逻辑 系统为机制提供落地工具。

2、流程整合与协同效能

传统项目管理最典型的痛点就是流程割裂与责任交叉。全链条管理系统通过织密协同办公“一张网” 将项目前期审批、中期建设施工及后期验收投产等信息统一管理。这种整合不仅减少了重复劳动 更重要的是建立了责任追溯体系。每个环节的完成质量与责任人都有据可查 避免了出现问题时的互相推诿。对于跨区域经营的企业 这种系统能有效解决“山高皇帝远”的管控难题。

协同效能的提升还体现在部门壁垒的打破。在惠城区的案例中 他们的系统实现了审批环节提速45%的显著效果。这得益于系统对项目流程的标准化建设 落实“一项目一档案一策略” 通过联动机制加强各相关业务系统的协同集成。当设计变更能够实时传递到采购和施工部门 当现场问题能够直接反馈给决策层 项目的整体运行效率自然得到质的飞跃。

3、智能预警与风险防控

任何项目都存在风险 但优秀的管理系统能提前识别并防范风险。全链条信息管理系统的优势在于建立了智能预警机制 从工程项目全生命周期、招投标重点环节等维度实时分析各项目进展情况。系统对异常数据会自动触发警报 比如当项目进度偏离计划超过阈值时 相关负责人会立即收到通知。这种“线上+线下”的智能督办方式 将问题解决在萌芽状态。

风险管理另一个关键点是廉政风险防控。全过程管理机制通过规范投资建设行为 特别是在招投标、质量监督等关键点设置监督环节 有效预防违法违规行为发生。漳州高新区的实践表明 这种机制不仅提升了工程质量 还为工程建设保驾护航。对于企业而言 这意味着降低了因管理漏洞而导致损失的可能性 也保护了管理团队免受不当干预的嫌疑。

4、技术实施与组织适配

引入先进管理系统时 企业常犯的错误是重技术轻组织。实际上 技术成功的前提是组织体系的适配。湛江大道项目的经验表明 他们创新信息化管理体系 由项目经理任BIM小组长 各领导班子成员协同推进。这种组织保障确保了系统能够真正融入日常管理 而非成为额外负担。同时 坚持“全员BIM”的理念 让全体员工参与到信息化技术的应用中来 是系统发挥效用的社会基础。

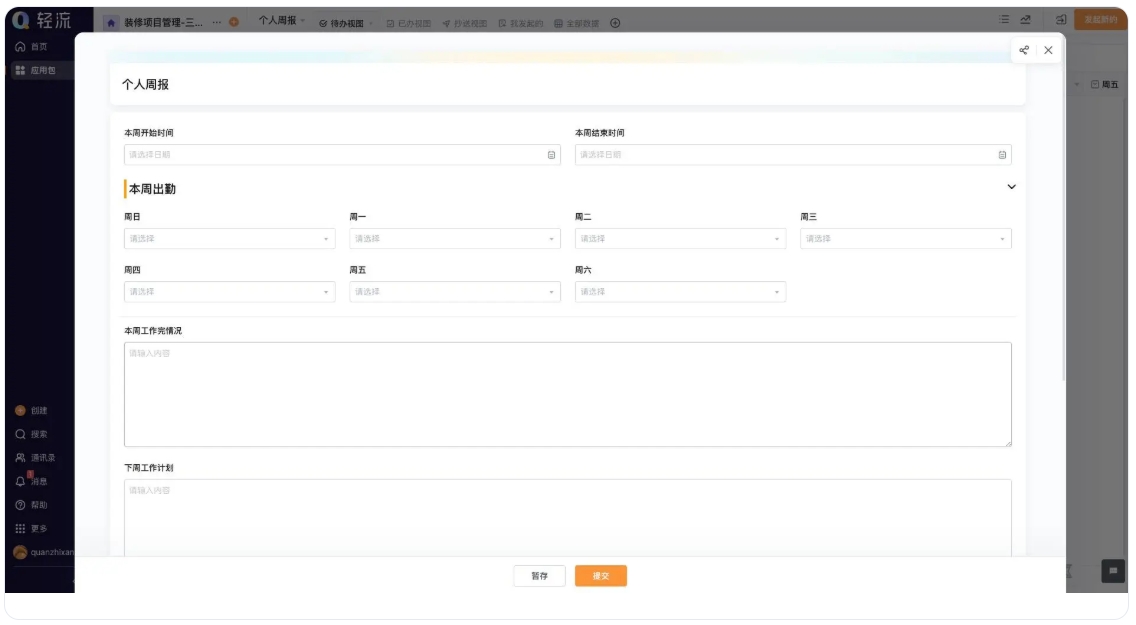

技术实施本身也需要循序渐进。对于初次引入系统的企业 不必追求一步到位的大而全解决方案。可以从核心模块开始 如进度管理和成本控制 待团队适应后再扩展功能。重要的是选择开放架构的系统 便于后续与其他专业软件集成。现有一些平台采用低代码设计 允许企业根据自身流程特点定制功能 这种灵活性对成长型企业尤为重要。

5、未来趋势与持续演进

工程项目管理系统正朝着高度自动化与智能化方向发展。未来的系统将不仅是一个信息记录工具 更是决策支持平台。通过融入物联网技术 系统可以直接从现场采集数据 如设备运行状态、材料库存情况等 实现真实数据的实时反馈。而人工智能算法的引入 使得系统能够基于历史数据预测项目风险 甚至自动调整资源分配。

另一个重要趋势是系统生态的融合。单一系统很难满足企业所有需求 但多系统并存又会造成新的信息割裂。因此 具备开放接口能力的平台将成为主流 它们能够与专业设计软件、财务系统、供应链平台等无缝对接。对于企业用户而言 在选择系统时 除了考察功能完备性 更应关注其扩展性与兼容性 确保投资能够随着业务发展持续产生价值。

选择适合的工程项目管理系统 本质上是在构建企业数字化转型的核心基础设施。它应当既能规范当前操作 又能支撑未来发展 在标准化与灵活性之间找到平衡。对于入门者而言 关键不是寻找“最强大”的系统 而是找到“最适配”的解决方案——能够与企业规模、业务特点和管理成熟度相匹配的工具。只有当系统真正融入组织血液 成为员工日常工作的一部分时 其价值才会充分显现。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理