企业审批流程优化,软件系统选购指南

1、企业审批流程的痛点与破局方向

当企业决定启动新项目时,审批流程常成为“看不见的拦路虎”。传统纸质流程中,部门间来回盖章耗时长、责任边界模糊,而突发政策调整更让申报材料反复修改。更头疼的是,许多企业连审批涉及哪些部门、需要哪些前置文件都难以厘清。这种低效不仅拖慢项目进度,甚至导致市场机会流失。为什么明明能创造价值的项目,总卡在流程上?核心在于企业缺乏对审批逻辑的系统化梳理,更未借助数字化工具实现动态管理。

例如,政府类项目需历经“立项→用地预审→环评→可研批复→施工许可”等8个核心环节,而企业自投项目虽简化了部分环节,但仍需同步完成环保、消防等专项审批。若未理清各环节的关联性(如环评批复需在用地预审后启动),盲目提交材料只会陷入被动补件的循环。

2、拆解审批流程的三大核心环节

立项与可行性锚定:项目启动前,必须明确“政府审批”或“企业自审”路径。政府类项目需编制项目建议书和可研报告,重点论证社会效益与资金合规性;而企业项目更侧重经济效益分析,但两者均需完成前置性文件储备——包括选址意见书、节能评估等。这里常被忽视的雷区是:可研报告若超出概算10%需重新申报,而多数企业因未预留动态成本空间导致返工。

跨部门协同攻坚:用地规划、环评、施工许可分属自然资源局、生态环境局、住建局管理,传统线下办理易因信息割裂延误。例如,用地预审需1年内核发土地证,否则许可证失效,而环评报告批复需60日内完成——若部门协作脱节,时效压力将倍增。

动态合规管理:政策更新常让企业措手不及。2024年《政府投资条例》明确禁止施工单位垫资建设,而环评分类标准近年多次调整。未建立政策追踪机制的企业,往往在材料提交后因条款失效被驳回。

3、优化策略:从“人跑流程”到“流程追人”

流程再造的黄金法则:

- •

并联替代串联:同步启动非强关联环节。例如用地预审与环评可同步推进,较串联办理节省30天以上。

- •

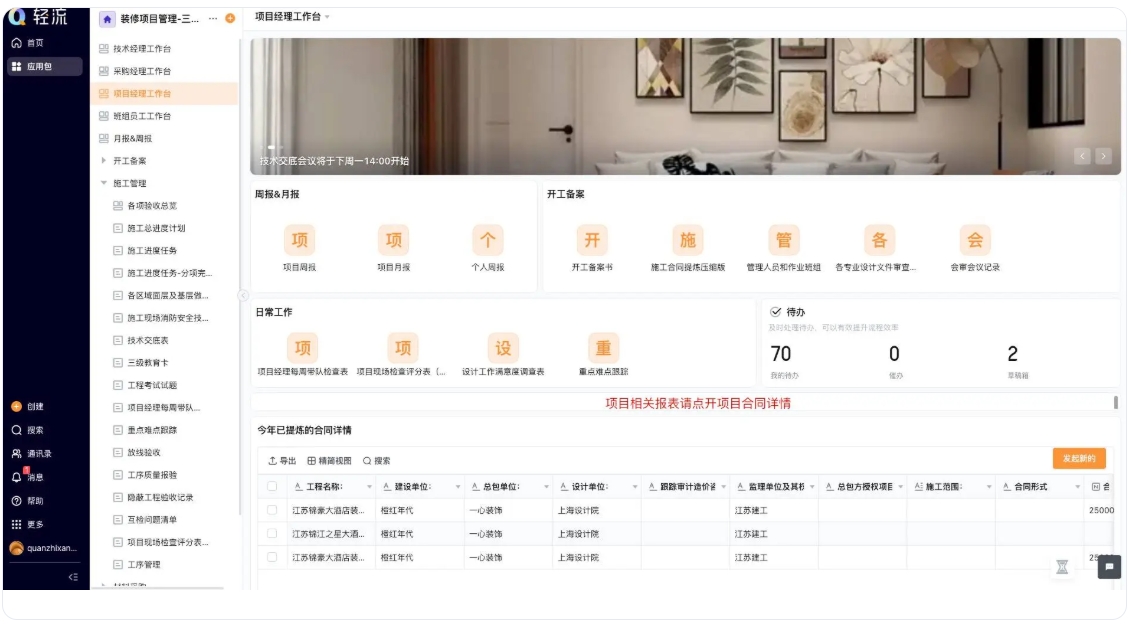

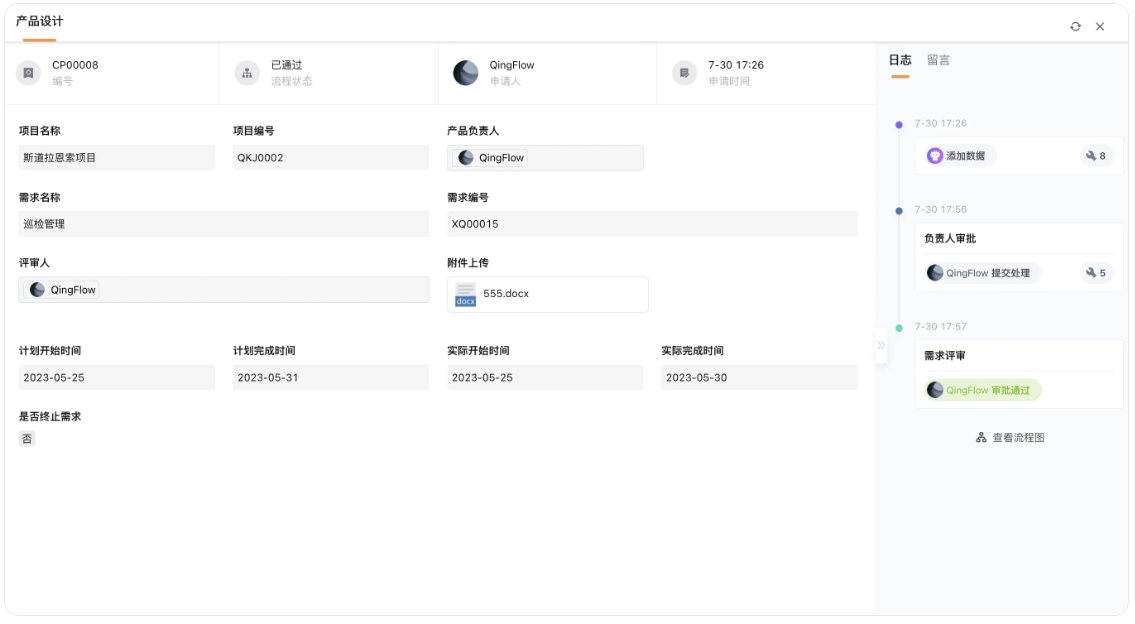

数字化穿透管理:通过审批系统预设节点时效(如施工许可证需3个月内开工),到期自动触发预警,避免许可失效风险。

工具选择的致命细节:

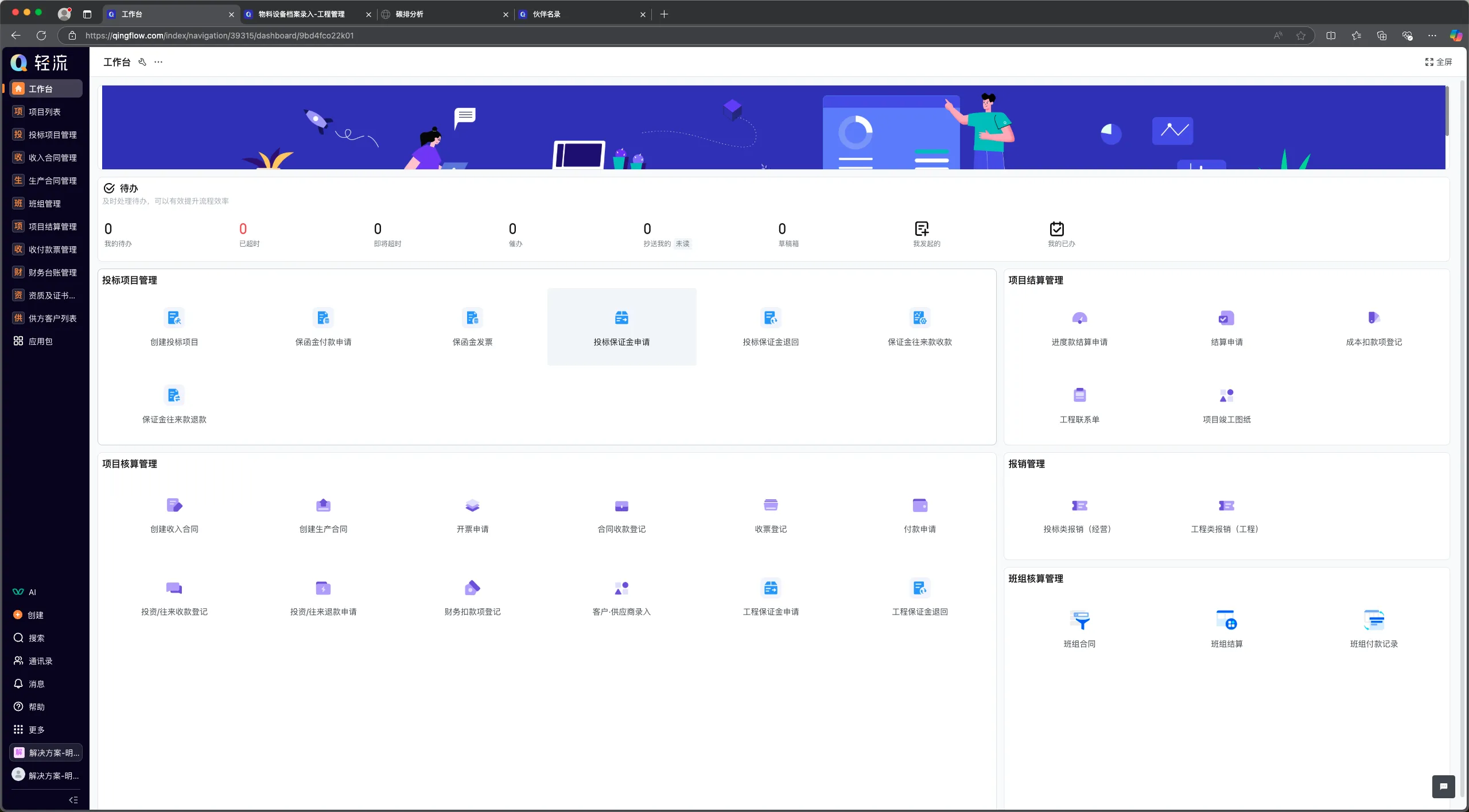

企业选软件时常陷入“功能泛滥”误区。真正高效的审批系统需具备:

- •

政策库动态更新:自动匹配区域最新审批条款,避免材料返工

- •

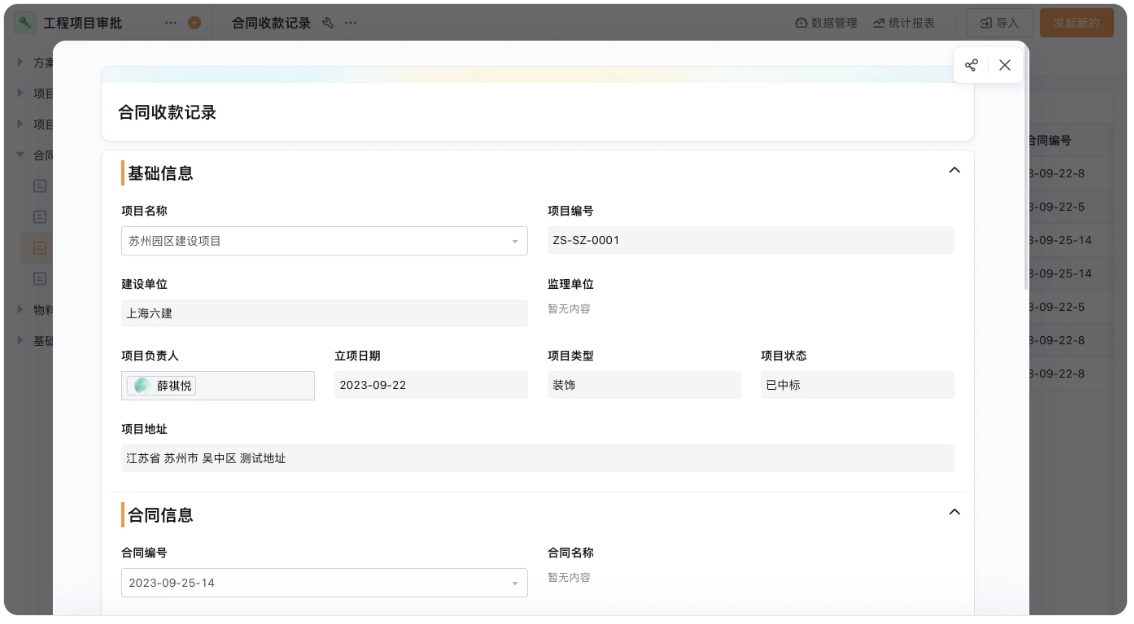

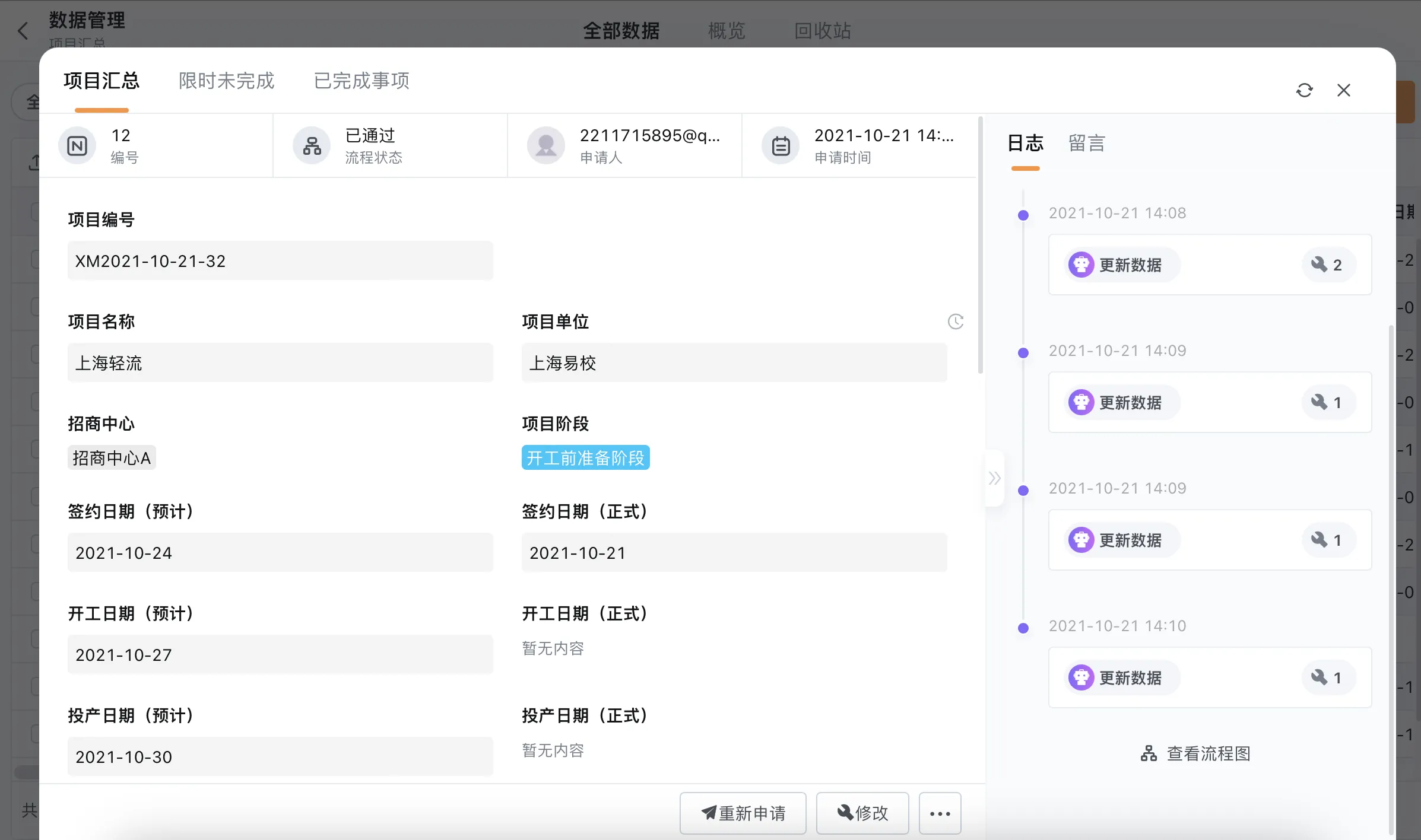

可视化流程引擎:拖拽式配置部门协作路径,适应组织架构变动

- •

电子签批溯源:确保跨部门文件流转全程留痕,权责可追溯

4、软件系统选购的避坑指南

问:如何判断系统是否适配企业需求?

关键在于验证三点:

- •

兼容性:能否接入地方政府在线监管平台(如“投资项目在线审批监管平台”),避免二次录入

- •

弹性扩展:当项目类型从基建转向技改时,审批规则库能否快速配置

- •

安全冗余:涉密项目(如军工)需支持本地化部署与等保三级认证

问:新系统上线如何平稳过渡?

推行“双轨制”试点:选取非核心项目试运行数字化流程,保留原有线下通道。待审批时效稳定优于线下20%后全面切换,并建立“审批专员-IT支持”快速响应小组,化解操作断层。

5、未来审批管理的核心跃迁

随着AI审批辅助工具兴起,企业将从“被动合规”转向“主动预判”。例如,系统通过分析历史过审数据,自动提示“节能审查未达标的相似案例整改方案”,或预判政策敏感点(如生态保护区项目需强化水土保持方案)。这种从执行层到决策层的赋能,正是数字化带来的质变——让审批从成本中心转化为风控前哨。

值得注意的是,技术永远无法替代人对政策的深度解读。2025年多地试点“承诺制审批”,企业可凭信用评级跳过部分环节,但事后监管更严格。若过度依赖系统自动化而忽视合规意识,将引发更大风险。人机协同的智慧,才是打通审批“任督二脉”的真谛。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理