项目档案管理技术方案,项目管理档案整理步骤

1、项目档案管理技术方案的核心价值与选择逻辑

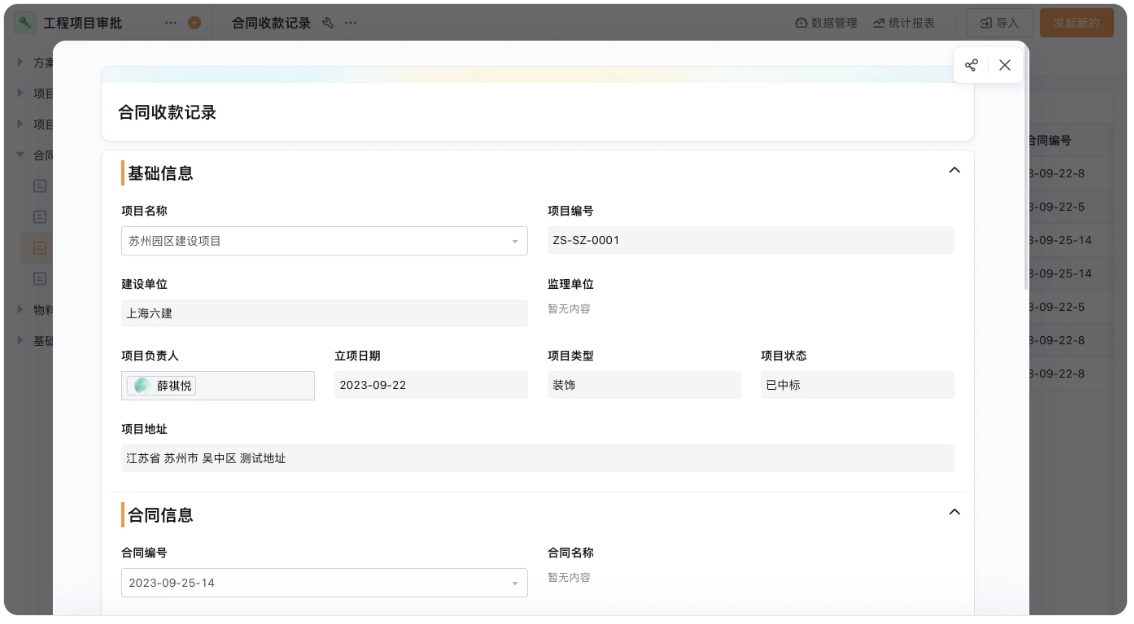

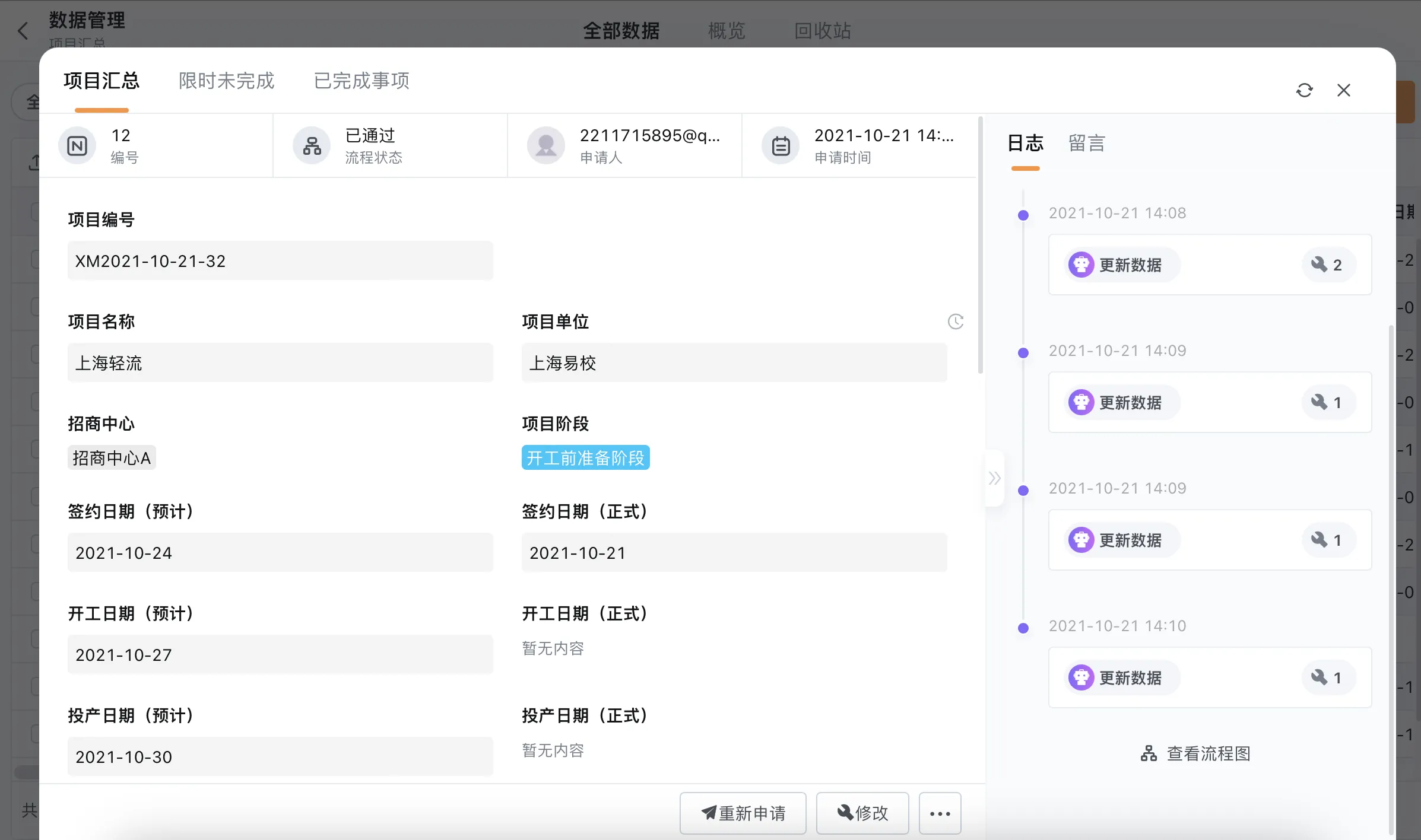

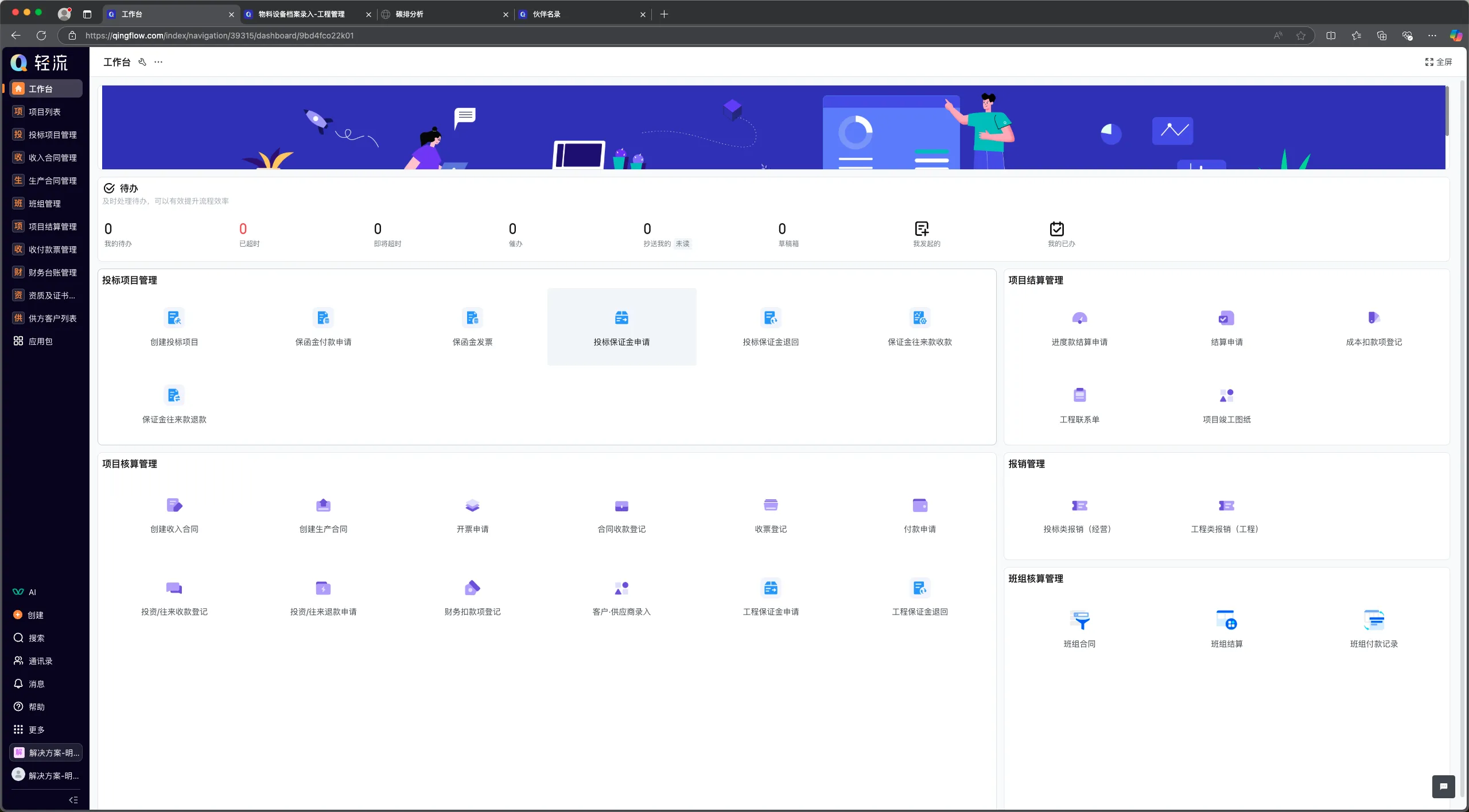

对于很多企业用户来说,第一次接触项目档案管理系统这个词,可能会觉得它离日常业务很远,或者认为这不过是另一个存储文件的工具而已,但实际情况却并非如此简单,项目档案管理技术方案它实际上是一套完整的方法论和工具集合,旨在解决企业在项目执行过程中产生的海量文档如何被有效组织、存储、利用的问题,而项目管理档案整理步骤则是将这套方案落地的具体行动指南,两者缺一不可,你可能会问,为什么技术方案如此重要呢,因为它决定了档案管理的效率和安全性,比如传统的纸质档案管理方式不仅占用物理空间,检索起来更是耗时费力,一份档案找半天是常有事,而数字化技术方案则能通过关键词搜索秒速定位,这背后其实是工作模式的颠覆,选择合适的技术方案就像是给企业档案管理装上了引擎,而整理步骤则是方向盘,确保方向正确,在企业决策时,常常会陷入一种误区,就是过分关注软件功能列表而忽略了是否真的匹配自身业务流,比如一个以快周转为核心的项目团队,它可能需要更强化版本控制和实时协作的功能,而一个注重长期知识沉淀的研究型机构,则可能对检索精度和分类逻辑有更高要求,所以技术方案的选择绝非是简单的软件采购,而是对企业项目管理流程的一次深度梳理和优化,这个过程中,企业需要坦诚评估自身痛点,是检索效率低下,还是版本混乱,或是协作壁垒,然后才能有的放矢。

2、项目管理档案整理步骤的实操性与常见陷阱

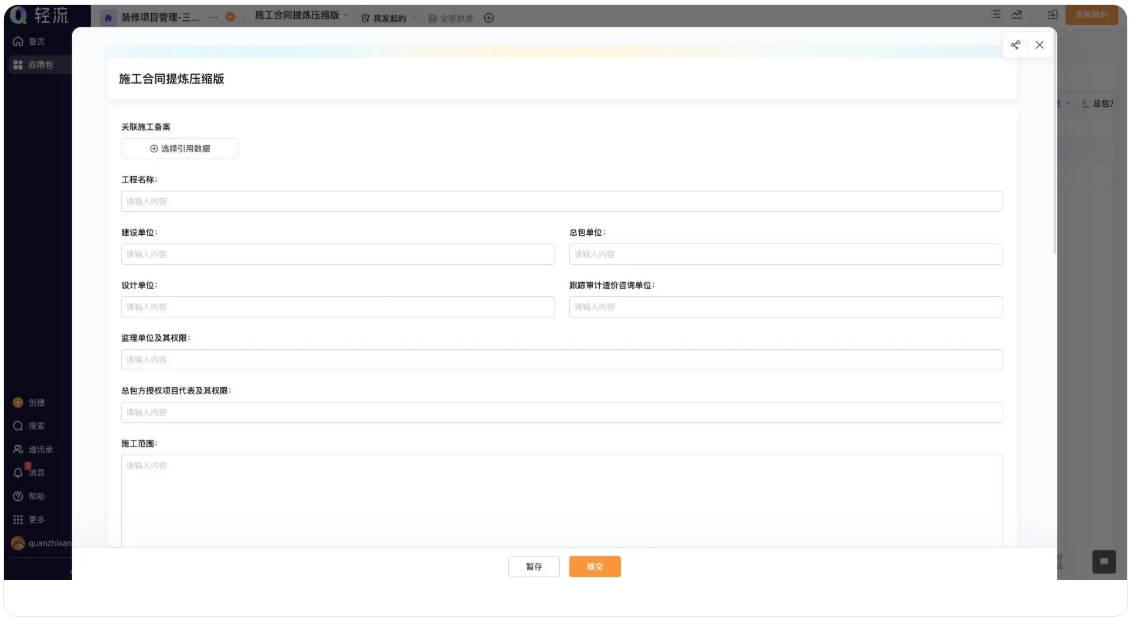

说到项目管理档案整理步骤,很多企业用户会直觉地认为这就是把文件分门别类放好,但真正操作起来却发现远非如此,一套科学的整理步骤它应该像一套组合拳,环环相扣,比如从建立分类框架开始,到制定命名规范,再到选择存储工具,每一步都考验着企业的标准化能力,就拿命名规范来说,为什么推荐采用四段式命名法呢,比如“项目编号文档类型版本号_日期”,这是因为这种命名方式能够直观地传递文件的核心属性,避免因为命名随意导致的查找困难,但企业在执行时常常会陷入另一个陷阱,就是过度设计流程,把步骤搞得过于复杂反而增加了执行成本,理想的整理步骤应该是平衡了规范性和易用性,让团队成员愿意用、能够用,而不是束之高阁,另一个关键点是版本控制机制,主版本号、子版本号、修订号的分级管理,它不是为了技术而技术,而是为了解决实际工作中“哪个版本最新”的痛点,通过颜色标记,比如红色代表已废止,绿色代表有效版本,可以直观降低沟通成本,但这里面的逻辑跳跃在于,企业往往认为上了系统就万事大吉,其实工具只是辅助,关键还是团队要养成及时归档、规范命名的习惯,否则再好的系统也是空中楼阁。

3、技术方案与整理步骤如何协同创造价值

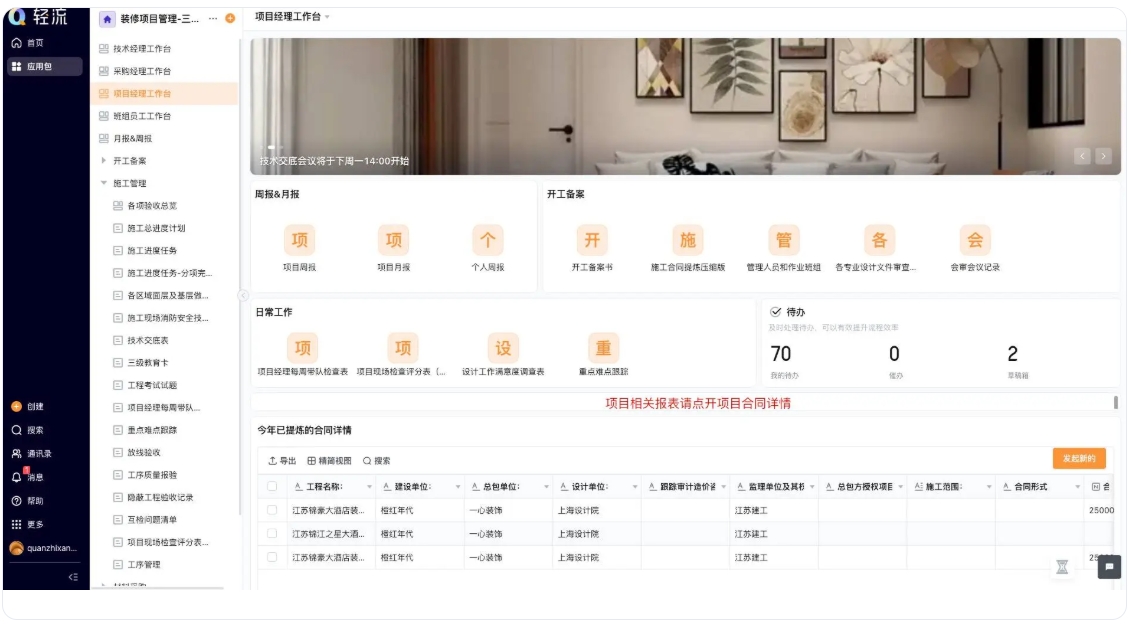

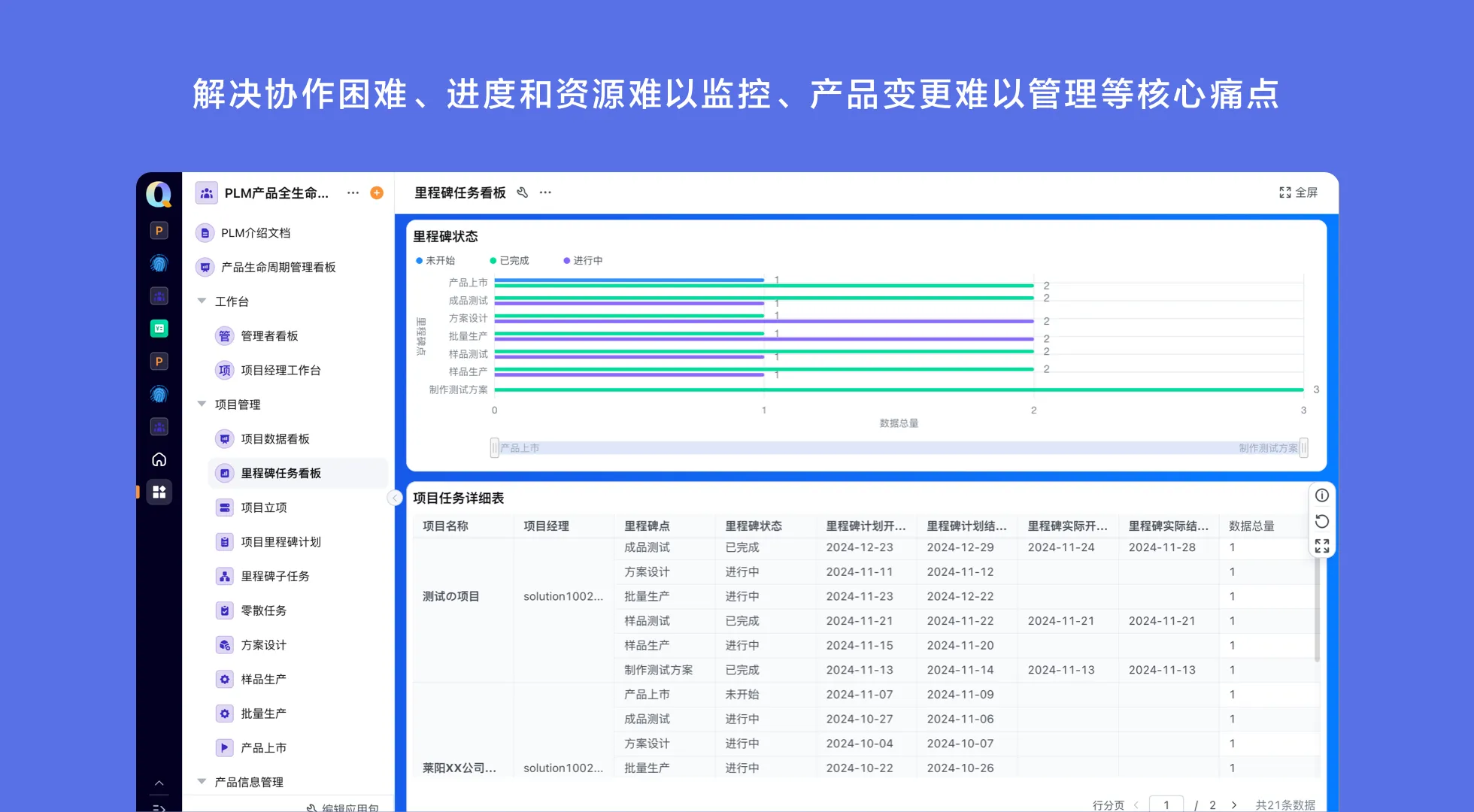

技术方案和整理步骤它们不是孤立存在的,而是需要紧密协同才能发挥最大价值,比如一个优秀的数字化档案管理系统,它会内置智能分类和检索功能,但这功能要生效,前提是企业已经按照规范的整理步骤对档案进行了初步处理,这就好比一辆高性能跑车,你需要先学会基本驾驶技巧才能驾驭,否则再强的引擎也发挥不出来,这种协同效应体现在多个层面,例如权限管理与整理步骤中的归档规则结合,可以确保敏感档案只在授权范围内流转,而云存储服务的弹性又为整理步骤中的存储工具选择提供了更多可能性,企业用户在整合两者时,经常会忽视一个关键问题,就是数据迁移的挑战,从传统方式转向数字化系统,不是简单地把文件上传就行,而是需要对历史档案进行梳理、清洗、甚至重新标注,这个过程往往比预想中耗时,但又是无法绕开的环节,我个人认为,技术方案与整理步骤的深度融合才是提升档案管理成熟度的关键,它们共同构成了一个动态调整的体系,而不是一次性项目,随着业务发展,这个体系也需要持续优化,比如定期回顾分类标签是否依然有效,检索逻辑是否需要调整等。

4、企业实施过程中的独到见解与未来展望

在帮助企业实施项目档案管理系统的过程中,我发现一个普遍现象,就是大家容易高估技术的短期效果,而低估文化变革的长期价值,一套系统能否成功,很大程度上取决于企业是否愿意打破部门墙,推动信息共享的文化,而不是仅仅依赖工具本身,这也是为什么有些企业买了昂贵系统却效果不佳,而另一些用基础功能就能实现高效管理的原因,未来档案管理的发展,一定会更加注重智能化和自动化,比如人工智能技术在自动分类和内容分析上的应用,可以进一步降低人工干预成本,但核心依然是为业务服务,而不是追求技术前沿,对于企业用户来说,最重要的不是选择最炫酷的系统,而是找到那个最能理解业务痛点,并且能够伴随企业成长的技术伙伴,毕竟档案管理不是终点,而是企业知识资产化的起点。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理