手机测量软件操作教程,CAD手机看图软件对比

现在越来越多的工程企业开始让员工用手机处理现场任务了,但很多人其实没想明白——为什么非得用手机软件不可呢?传统方式比如纸质图纸、电脑端CAD不是更稳定吗?这个问题背后其实是效率与灵活性的博弈,工地环境里项目经理需要实时查看进度、设计师要快速修改图纸、测量员得当场核对数据,如果每件事都跑回办公室开电脑,整个项目节奏就被拖慢了。手机版工程软件的出现本质上是为了解决“信息延迟”这个痛点,比如测量数据当场录入就能同步到云端,避免二次转录错误;CAD图纸在手机端标注后,施工团队立刻能看到变更。不过企业选型时容易陷入误区,过分追求功能全面性而忽略实际场景,例如有些软件宣称支持BIM全流程,但手机屏幕小根本展示不清复杂模型,反而造成操作负担。真正有价值的工具应该聚焦核心需求,比如测量软件是否支持离线操作、CAD看图能否保持比例缩放,这些细节才是影响落地效果的关键。2025年的趋势更强调轻量化与集成化,软件不再试图包揽所有功能,而是通过API对接现有管理系统,形成灵活的工具矩阵。对于初次接触这类系统的企业用户,理解自身业务瓶颈比盲目比较参数更重要,比如土木工程企业可能更关注土方计算精度,而建筑装饰企业则需要材料核算效率。

1、手机测量软件的核心操作逻辑解析

企业用户常问:测量软件在手机上能替代专业仪器吗?答案是否定的,它的核心价值在于数据记录与初步处理,而非取代硬件。比如角度或距离测量仍需依赖蓝牙连接的专业设备,但软件可以自动换算单位、生成简易报表。操作流程的简化是提升采纳率的关键,优秀软件通常将复杂步骤拆解为“定位-输入-校准-输出”四个环节,减少员工学习成本。以常见的土方计算为例,传统方式需手动记录坐标再回办公室计算,现在只需输入几个边界点坐标,软件自动生成体积和图形预览。但这里有个陷阱——不同软件对数据格式的要求差异很大,有些仅支持十进制坐标,有些兼容度分秒格式,如果企业历史数据是特定格式,选型时必需验证兼容性。另外,离线功能在信号差的工地尤为重要,但离线模式下数据校验功能会减弱,可能累积误差,理想方案是支持离线采集与在线同步双模式。

2、CAD手机看图软件的兼容性与局限性

为什么在电脑上清晰的图纸到手机端会显示异常?这涉及两个核心问题:文件格式适配与渲染引擎优化。主流CAD手机软件虽承诺支持DWG/DXF,但对天正插件或复杂填充图案的解析能力参差不齐。轻量化渲染技术决定了用户体验,有些软件会简化细小线条以提升加载速度,但这可能误导施工细节。企业选型时需重点测试两类文件:带外部参照的图纸与含三维元素的图纸,这两类最易出现显示问题。操作层面,手机触屏的缩放精度不如鼠标,标注功能需特别设计——比如双击自动对齐到最近端点、手势滑动切换图层等。但手机端始终存在局限:复杂编辑如阵列复制或批量打印仍依赖电脑端,所以理想工作流是手机端查看标注、电脑端深度修改。另外安全性常被忽视,图纸在手机存储时是否加密、传输是否用SSL通道,这些细节关乎企业知识产权保护。

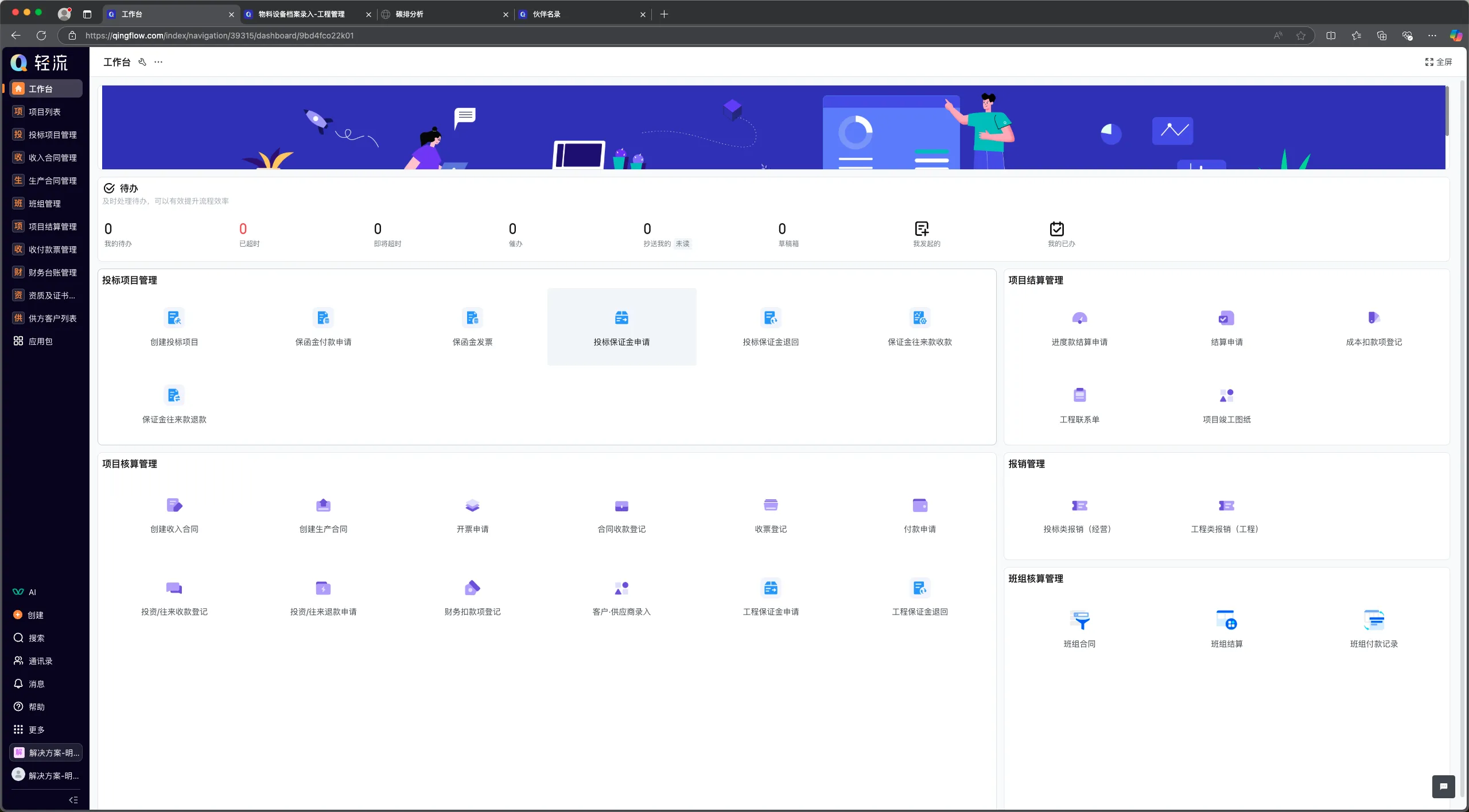

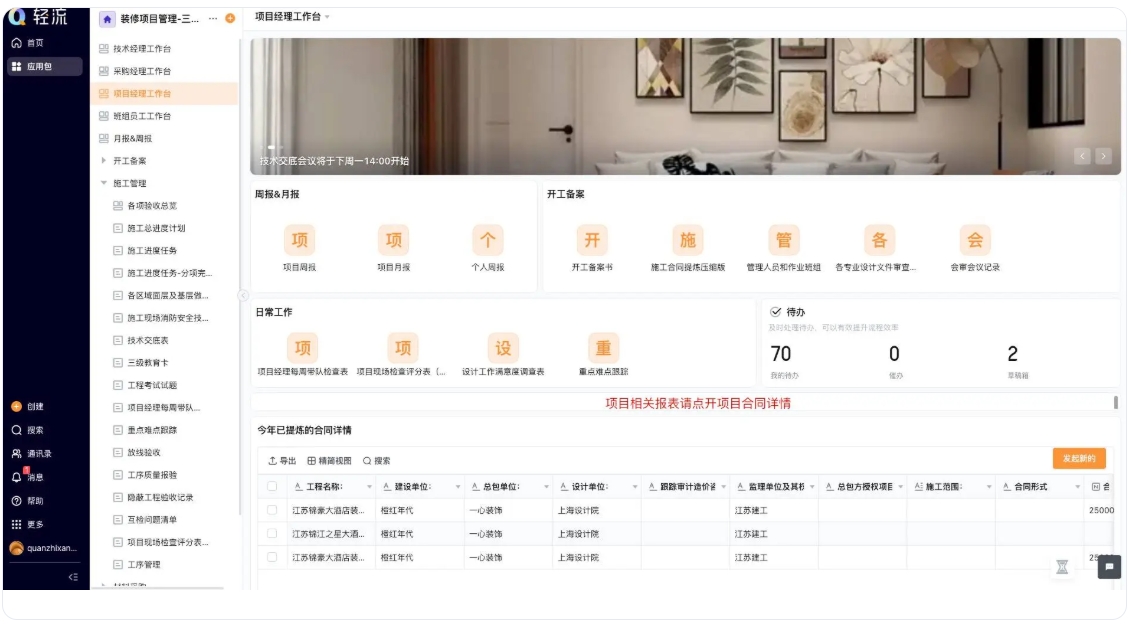

3、测量与CAD软件的综合选型框架

面对几十种软件,企业如何避免“选择困难症”?核心是建立多维评估矩阵:首先看业务契合度,例如道路工程企业需要支持线路平曲线计算的测量软件,而房建企业更关注CAD软件的红线碰撞检查功能。其次评估团队技术基础,如果员工普遍不熟悉CAD命令,那么图标化操作的软件比保留命令行接口的更合适。集成成本往往被低估,比如测量软件能否将数据一键导入预算系统、CAD软件能否与项目管理平台同步任务状态,这些后期对接成本可能超过软件本身价格。还有一个常见误区是忽视移动设备特性——手机电池续航限制长时间野外作业,软件是否提供低功耗模式?屏幕反光影响户外可视度,是否支持高对比度主题?这些细节直接影响可用性。对于中小企业,建议优先选择模块化销售的软件,初期只购买必要功能,随业务扩展再追加模块。

4、实施过程中的人机适配策略

工具上线后为什么总遭遇员工抵触?因为技术变革需要配套管理优化。例如强制要求现场人员使用测量软件记录数据,却未简化原有的纸质报表流程,相当于增加工作量。将软件使用与绩效考核适度绑定能减少阻力,比如将数据录入及时率纳入项目奖金核算。但需避免完全取代人工复核——手机测量软件可能因信号干扰产生跳点错误,重要数据仍需传统方式交叉验证。培训方式也需创新:短视频教程比纸质手册更易被年轻员工接受,而老师傅更适合“一对一跟班指导”模式。另外,跨代际团队要包容操作差异:老工程师可能更习惯按键式操作,软件界面应保留大字体和简明图标;年轻员工追求自动化,可开放API让他们自定义脚本。长期来看,企业应培养“软件管理员”角色,负责收集使用问题、组织经验分享,形成内部知识沉淀。

未来三年手机工程软件会如何演变?可能会从工具层面向决策支持演进,比如通过历史数据预测材料损耗率,或根据图纸变更自动调整采购清单。但技术越先进,越要警惕对工具的过度依赖——现场经验的直观判断永远无法被算法完全替代。企业投入时不妨采取“小步快跑”策略:先在小团队验证软件核心价值,再逐步扩大覆盖范围,同时预留预算应对技术迭代。毕竟软件只是管理思想的载体,如果企业自身流程混乱,再先进的工具也只能局部优化,无法根治系统性问题。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理