科研项目管理系统哪个好用,如何选择科研项目管理工具

作为长期关注科研数字化工具的专业博主,我发觉很多科研单位在选型时总陷入一种矛盾——既希望系统能像瑞士军刀一样功能齐全,又担心操作复杂让团队陷入新的管理负担,这种心态恰恰暴露了企业对科研项目管理本质的误解。科研项目不同于普通商业项目,它的核心在于应对不确定性,比如实验方向的突然调整或跨学科协作的沟通壁垒,而工具的价值应该是增强团队的适应性而非固化流程。为什么有些单位引入系统后反而增加汇报层级?因为她们把工具当成了管控手段,而忽略了科研工作本身的创造性特质。真正优秀的科研项目管理系统,应该像实验室的智能助手一样,既能自动化处理经费统计或进度跟踪等事务性工作,又能保留足够的灵活空间让研究人员随时调整技术路线。但现实是,许多单位选型时过度关注功能清单的长度,却忽略系统与科研文化的契合度,比如强调自由探索的基础研究团队,强行套用严格节点管理反而会抑制创新活力。我曾见过一个生物实验室用建筑行业软件管理研发项目,结果每天光进度填报就占用两小时实验时间。这引发一个更根本的问题:我们到底需要工具来解决什么?是缩短项目周期?降低沟通成本?还是强化成果沉淀?如果目标不清晰,再先进的系统也只会成为数字枷锁。

1、科研项目管理系统的核心功能到底应该包括什么

很多人误以为科研系统只是高级版任务分配工具,这其实低估了它的战略意义。真正的科研管理系统必须涵盖全生命周期管理,从项目申报、立项论证到成果转化,每个环节都需无缝衔接。但为什么很多单位觉得系统没用?因为他们只用了任务分发功能,却忽略依赖关系管理。例如当实验设备预约冲突时,系统能否自动调整检测计划?论文投稿延期会不会触发结题时间顺延?这些动态调整才是现代科研系统的精髓。更关键的是,系统必须支持不同科研范式,基础研究需要弹性时间管理,应用开发可能依赖里程碑跟踪,而跨机构合作又得兼顾数据安全与共享机制。

2、选择系统时最常忽视的隐性成本

企业选型时总盯着软件价格,却忽略适配性带来的隐性消耗。比如系统是否支持现有科研流程?团队需要多少培训才能熟练使用?我曾接触过一家研究所盲目引进国外高端平台,结果因本地技术支持缺失导致历史数据无法迁移。系统的开放性与集成能力往往比功能数量更重要。科研工作中频繁的流程变更要求工具能快速调整表单字段,而非通过代码修改实现。另一个误区是过度追求自动化,理想状态应该是“半自动化”——系统处理标准化事务如经费报销提醒,而人工保留创造性决策如实验方案调整。

3、如何避免“工具先进而效率倒退”的陷阱

为什么有些单位启用系统后反而感觉流程更繁琐?这通常是因为系统与科研协作习惯不匹配。比如过度强调审批流程可能导致创新想法被扼杀,或数据字段过于专业增加研究人员操作负担。要解决这个问题,需在选型前明确核心痛点:是解决跨团队数据孤岛?还是强化经费使用透明度?如果是前者,应优先考察系统的实时协作功能,如实验数据共享版本管理;若是后者,则需关注与财务系统的接口兼容性。值得注意的是,轻量级工具组合有时比全套解决方案更有效,例如先用文档协作工具管理论文撰写,再逐步集成项目进度模块。

4、未来科研系统的演变方向与独家见解

随着人工智能技术渗透,我认为下一代系统会更注重数据驱动的科研决策支持。例如通过历史项目数据预测实验风险,或自动推荐相关领域文献。但工具进化永远不能替代科研直觉,未来界面可能会更像虚拟实验室看板,用可视化方式展示项目健康度。不过值得注意的是,技术越先进,越需要保留“人工override按钮”——当系统推荐过度优化时,研究员凭经验可能发现新的突破点。就像自动驾驶汽车仍需方向盘,智能科研工具应该增强而非取代人类的创造力。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

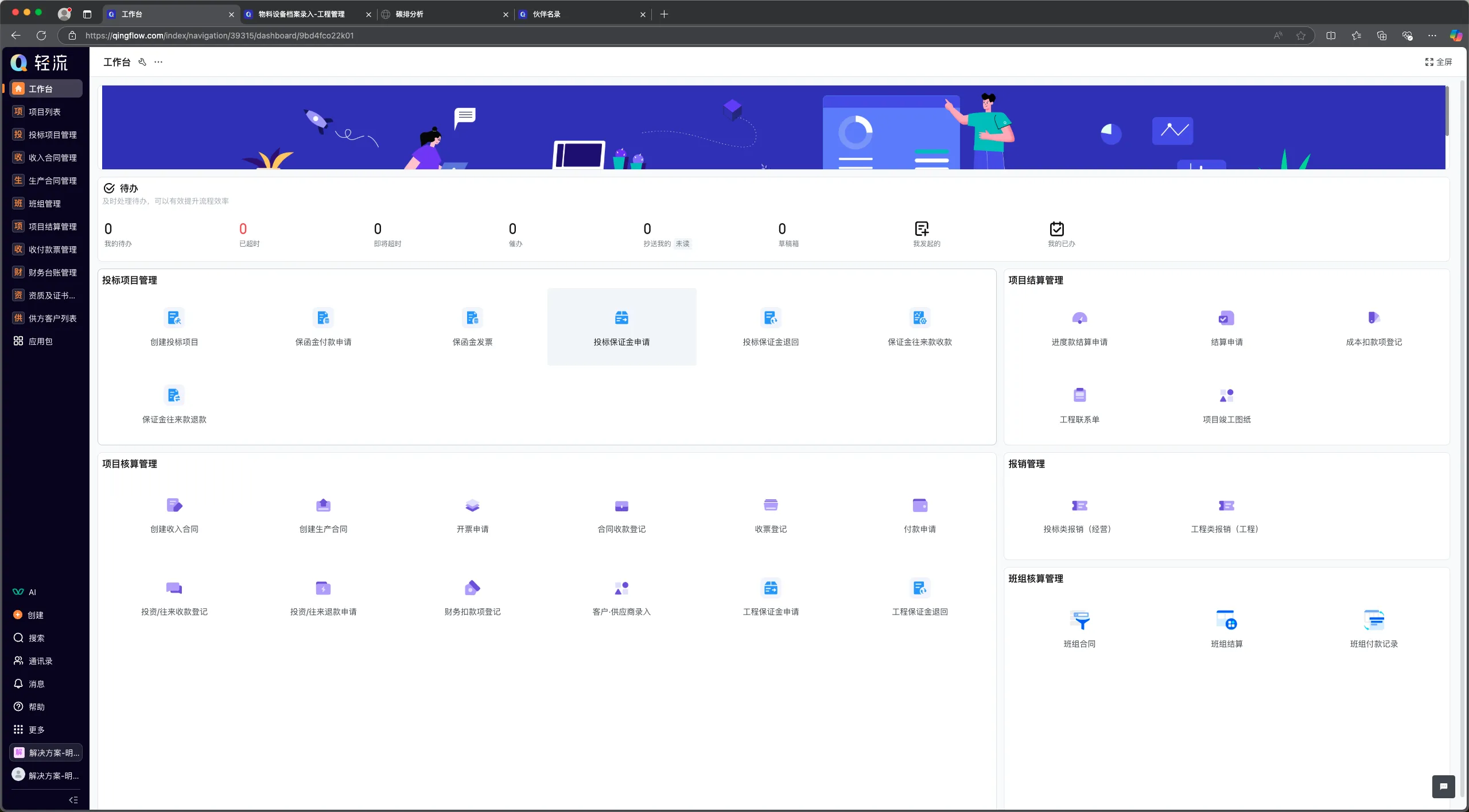

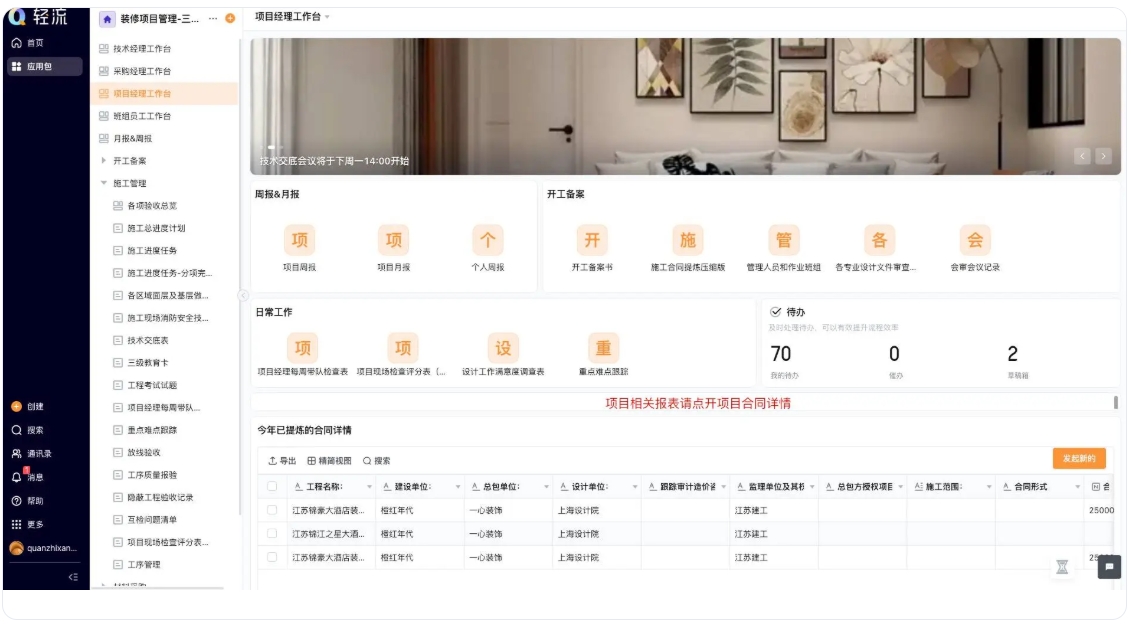

项目管理