零代码项目管理平台,甘特图任务进度跟踪方法

1、为什么零代码平台正在重构项目管理逻辑

传统项目管理工具往往需要专业IT人员配置,无形中增加了企业的时间成本和人力投入。尤其对于非技术背景的团队来说,复杂的设置流程反而成为协作障碍。而零代码平台的出现,直接将项目管理的主动权交还给业务人员,让他们能像搭积木一样自定义工作流。这种转变不仅仅是技术上的简化,更是管理思维的颠覆——它让项目管理从“被动适应软件规则”转向“主动设计协作模式”。比如市场团队可以快速搭建活动策划看板,销售部门能自定义客户跟进流程,这种灵活性是标准化软件难以比拟的。

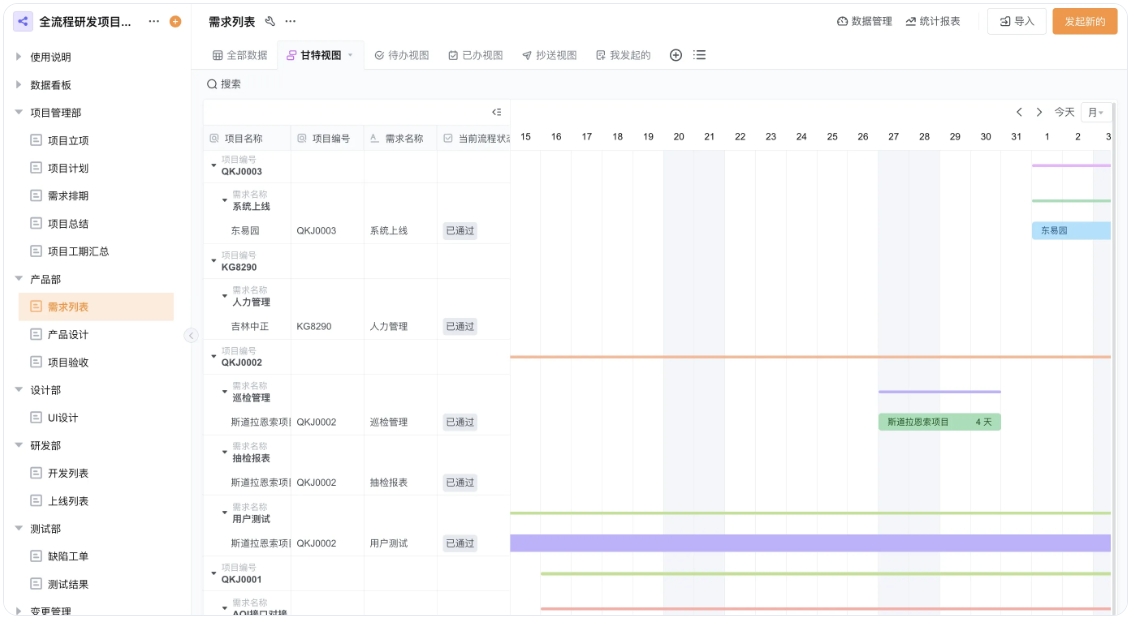

但零代码是否意味着功能受限?恰恰相反。以甘特图功能为例,过去只有专业软件才能生成的时间轴视图,现在通过可视化拖拽就能实现。项目经理只需输入任务名称、起止日期和依赖关系,系统会自动生成直观的进度图表。这种将专业功能平民化的设计,正是零代码平台的核心竞争力。更重要的是,甘特图在这里不再是静态报表,而是能实时反映任务延期、资源冲突的动态指挥中心。当某个环节出现延误时,整个时间轴的颜色变化会像交通信号灯一样提醒团队及时调整。

2、甘特图在敏捷环境中的新角色

很多人认为甘特图只适用于瀑布式项目管理,其实在迭代频繁的敏捷场景中,它同样能发挥关键作用。现代甘特图已经进化出弹性时间轴特性,当冲刺计划调整时,任务条会像橡皮筋一样自适应伸缩。更重要的是,它能可视化展示任务阻塞点——比如当开发任务受限于设计稿交付时,依赖链上会出现明显的断层的层,这种直观的警示比表格报告更易引发团队重视。

那么零代码平台如何优化甘特图的使用体验?答案在于智能关联。传统项目管理中,甘特图往往需要手动维护进度数据,而现在的系统会自动抓取任务完成状态、负责人变更等信息。举个例子:当测试人员标记某个缺陷已修复时,对应的开发任务进度会自动更新至90%;当设计文件上传至共享库时,相关需求任务的“等待素材”标签会自动消失。这种数据联动使得甘特图始终保持“呼吸状态”,而非僵硬的计划标本。

3、选择零代码平台必须避开的三个认知陷阱

第一个陷阱是“功能越全越好”。其实对于大多数团队而言,过度配置反而会稀释核心功能的价值。比如同时拥有任务看板、即时通讯、文档库的集成平台,可能会让成员陷入工具切换疲劳。更明智的做法是优先验证平台的甘特图与任务分配这两个核心模块是否流畅,再考虑扩展性。

第二个陷阱关于数据安全。有些企业担心零代码平台将数据存储在第三方服务器存在风险,但事实上,主流平台提供的权限颗粒度控制比本地部署更精细。以简道云为例,它可以设置到字段级别的查看权限——财务数据仅限总监账户可见,而进度百分比则向全员开放。这种细粒度管控在传统部署中反而需要复杂编码实现。

最容易被忽视的是第三个陷阱:误以为零代码等于零学习成本。虽然拖拽操作确实直观,但项目管理逻辑的迁移仍需引导。优秀的平台会提供行业模板库,比如软件开发的敏捷模板包含自动化的冲刺周期,市场活动模板预设了物料审批流程。这些预置逻辑能大幅降低团队从Excel过渡到专业系统的适应期。

4、让甘特图成为团队协作的共识语言

甘特图的真正价值不在于图表本身,而在于它构建的时间共识。当产品、研发、测试三方对“已完成”有不同解读时,甘特图上的客观时间标尺能消除认知偏差。特别是对于跨时区远程团队,每个人都能清晰看到自己负责的任务条在全局时间轴上的位置,这种空间感能有效减少“我以为不着急”的沟通死角。

要实现这种效果,需要突破传统甘特图的单向管控思维。现代实践更强调双向可操作性——成员可以直接在甘特图上拖拽调整任务时长,系统会自动同步给相关依赖任务负责人。这种设计把项目经理从进度催收员转变为资源协调者,而团队成员则从被动执行者变为主动规划者。就像交通导航系统,既显示整体路线,又允许驾驶员根据实时路况微调路径。

随着人工智能技术的渗透,下一代甘特图甚至能预测风险。通过分析历史项目数据,系统可能会在某个复杂任务开始前提示“该类型任务平均超期概率为37%”,并自动推荐缓冲方案。这种从记录过去到预演未来的进化,将使项目管理真正进入智能协同的新阶段。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理