项目进度计划分级方法,关键路径法核心步骤

为什么很多企业投入大量资源却依然无法按时交付项目?或许是因为他们忽略了进度管理中最基础却最有效的两个工具——计划分级与关键路径分析。当项目进度像一团乱麻时,系统化的分级结构能够将混沌的任务拆解为可执行的层级,而关键路径法则像一盏探照灯,直接照亮影响工期的致命环节。对于初次接触项目管理软件的企业决策者而言,理解这两项技术远比盲目比较软件功能更重要,因为工具只是载体,底层方法论才是灵魂。

1、项目进度计划的分级逻辑:从宏观到微观的管控艺术

项目计划的分级本质是管理精细度的层层递进,就像建筑蓝图从总体规划到施工详图的演变过程。一级计划通常被称为里程碑计划,它定义了项目的战略框架,比如产品发布或验收节点,这种计划往往需要与企业战略会议同步更新;二级计划将里程碑展开为具体阶段,例如设计评审完成才能启动开发,这种依赖关系构成了项目的主干流程;至于三级和四级计划,则深入到部门或个人层级,比如设计师需要明确每张图纸的交付时间,开发人员需按小时分配编码任务。这种分层结构巧妙地平衡了高层管理与执行团队的视角差异——管理者通过顶层计划掌控方向,执行者凭借细节计划避免资源冲突。尤其当使用项目管理软件时,不同层级计划应能自动联动更新,否则可能出现“高层乐观估算,基层被动救火”的割裂局面。

2、关键路径法的核心操作:寻找进度链上的“多米诺骨牌”

关键路径法(CPM)的威力在于它用数学逻辑替代了经验猜测。其核心步骤首先需要识别所有活动及其依赖关系,比如“电路板采购必须完成才能开始组装”,接着通过正推法计算最早开始时间(ES)和最早完成时间(EF),再通过逆推法计算最晚开始时间(LS)和最晚完成时间(LF)。当某个活动的总时差(TF)为零时,意味着它毫无弹性空间,任何延误都会直接拖累整体工期。有趣的是,关键路径并非一成不变——当非关键路径的任务延误过度时,它可能跃升为新的关键路径,这要求项目管理软件具备动态重构路径的能力。对于制造业项目而言,关键路径上的设备采购周期往往成为瓶颈;而软件项目则更需关注需求评审与测试环节的串联延迟。

3、分级计划与关键路径的协同:如何让理论落地为执行力

将分级计划与关键路径结合时,会发现它们存在天然的互补性。高层级的里程碑计划帮助锁定关键路径的战略节点,而详细层级计划则为关键路径计算提供颗粒度足够的数据支撑。例如在电站建设项目中,一级计划可能规定“汽轮机安装”为里程碑,而四级计划会拆解出“基础螺栓紧固→转子吊装→对中校正”等作业序列,这些序列的持续时间估算正是关键路径计算的输入源。许多企业失败的原因在于割裂使用这两个工具——用甘特图做分级计划后,却手动标记关键路径,导致进度更新时出现数据滞后。优秀的项目管理系统应当自动提取各级计划的逻辑关系,实时生成关键路径报告,甚至预测资源冲突带来的路径偏移风险。

4、给企业选型者的实用建议:避开工具陷阱的方法论优先原则

面对市场上繁多的项目管理软件,企业常陷入功能对比的误区。但真正有效的选型应该先验证软件是否支持多级计划联动——比如修改基层任务工期时,能否自动刷新里程碑预计时间?其次要测试关键路径的可视化能力,是否能高亮显示浮动时间不足的任务链?值得注意的是,传统关键路径法未考虑资源约束,而现代工具需融入关键链技术,将资源可用性作为路径计算的变量。对于跨部门协作项目,建议选择能设置“缓冲阈值”的系统,当非关键路径任务的浮动时间消耗到预警线时,自动触发干预机制,这种设计比事后救火更能体现管理前瞻性。

项目管理软件的本质是方法论的数字孪生,它应当放大而非替代人类的判断力。当系统报警显示关键路径延误时,有经验的经理会同步检查四级计划中的资源分配状态,而不是机械地压缩工期——因为盲目赶工可能引发质量风险链式反应。真正成熟的项目组织,其标志不是拥有最昂贵的软件,而是能让分级计划与关键路径分析成为团队的本能语言。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

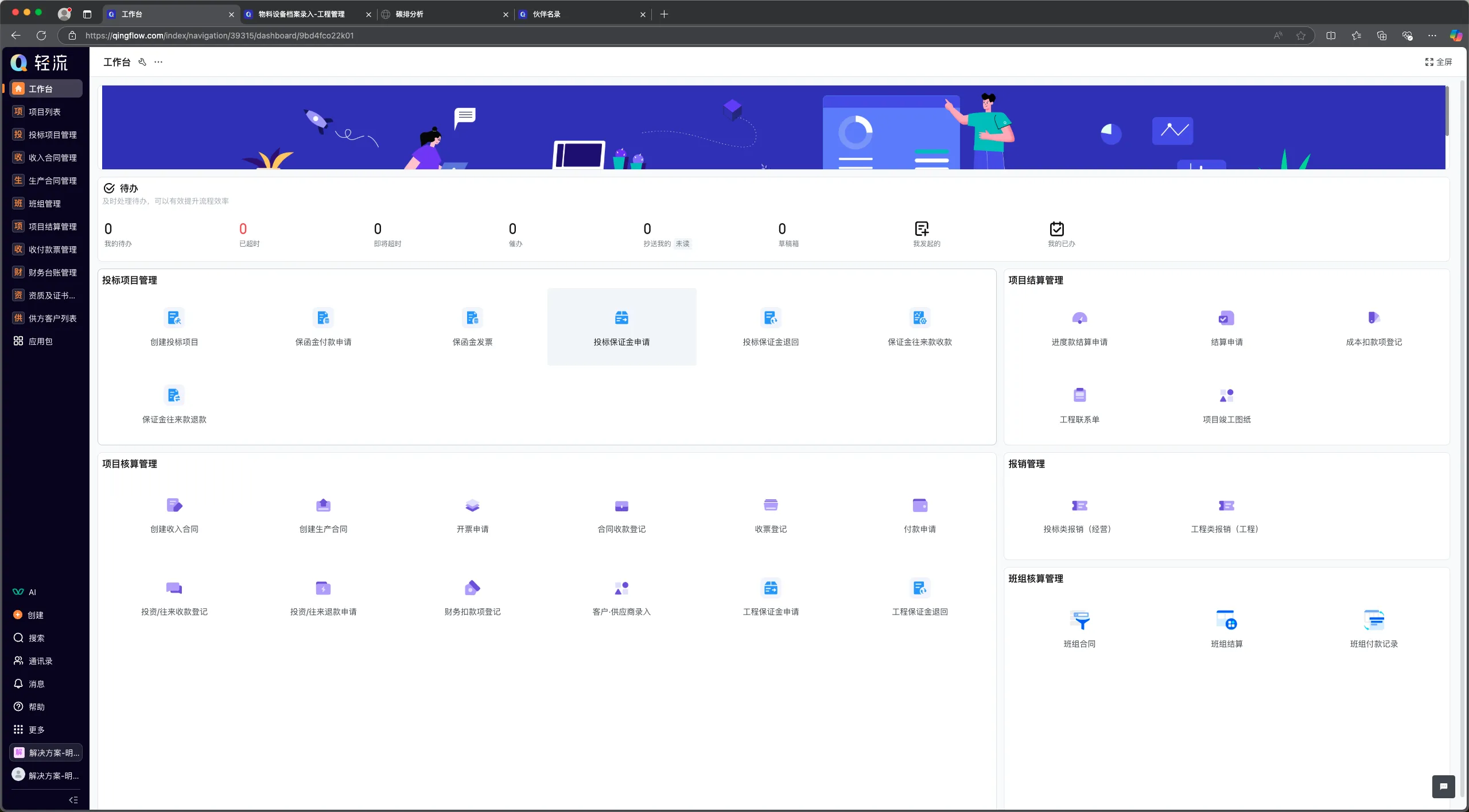

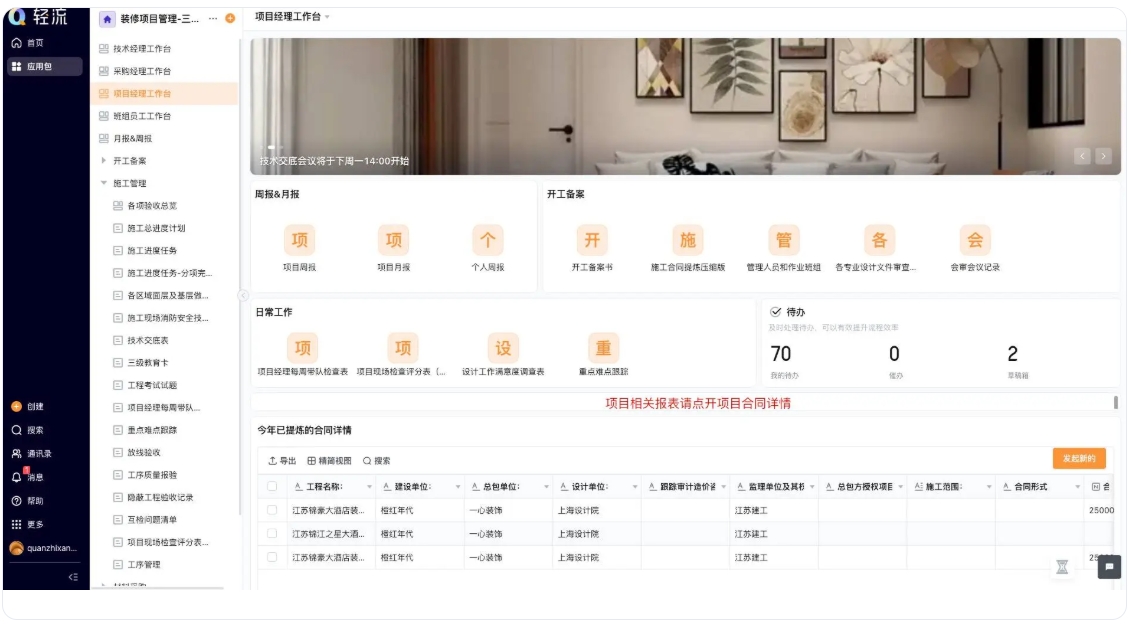

项目管理