手机版工程管理软件免费推荐,工程项目管理APP选择指南

当下不少工程企业面临一个尴尬局面:明明投入重金采购了专业软件系统,却发现员工仍在用微信传图纸、Excel填报表,移动办公效率不升反降,这背后其实是工具与场景的错配——手机版工程软件并非功能堆砌的产物,而是需要像手术刀一样精准切入工作流。传统软件厂商总强调“全功能覆盖”,但工地现场最需要的可能是即时拍照上传隐患、或随时查看最新版BIM模型,而非坐在电脑前填复杂表单。企业选型时常陷入两难:要么选择国外大牌但水土不服,要么用免费工具却担心数据安全。更关键的是,许多管理者分不清“移动化”与“手机版”的区别,前者是业务流程的重构,后者只是终端迁移。若把手机软件简单视为PC版的缩水版本,很可能错过实时协同、AI识图等真正提升效率的创新点。

1、手机工程软件如何匹配企业需求层次

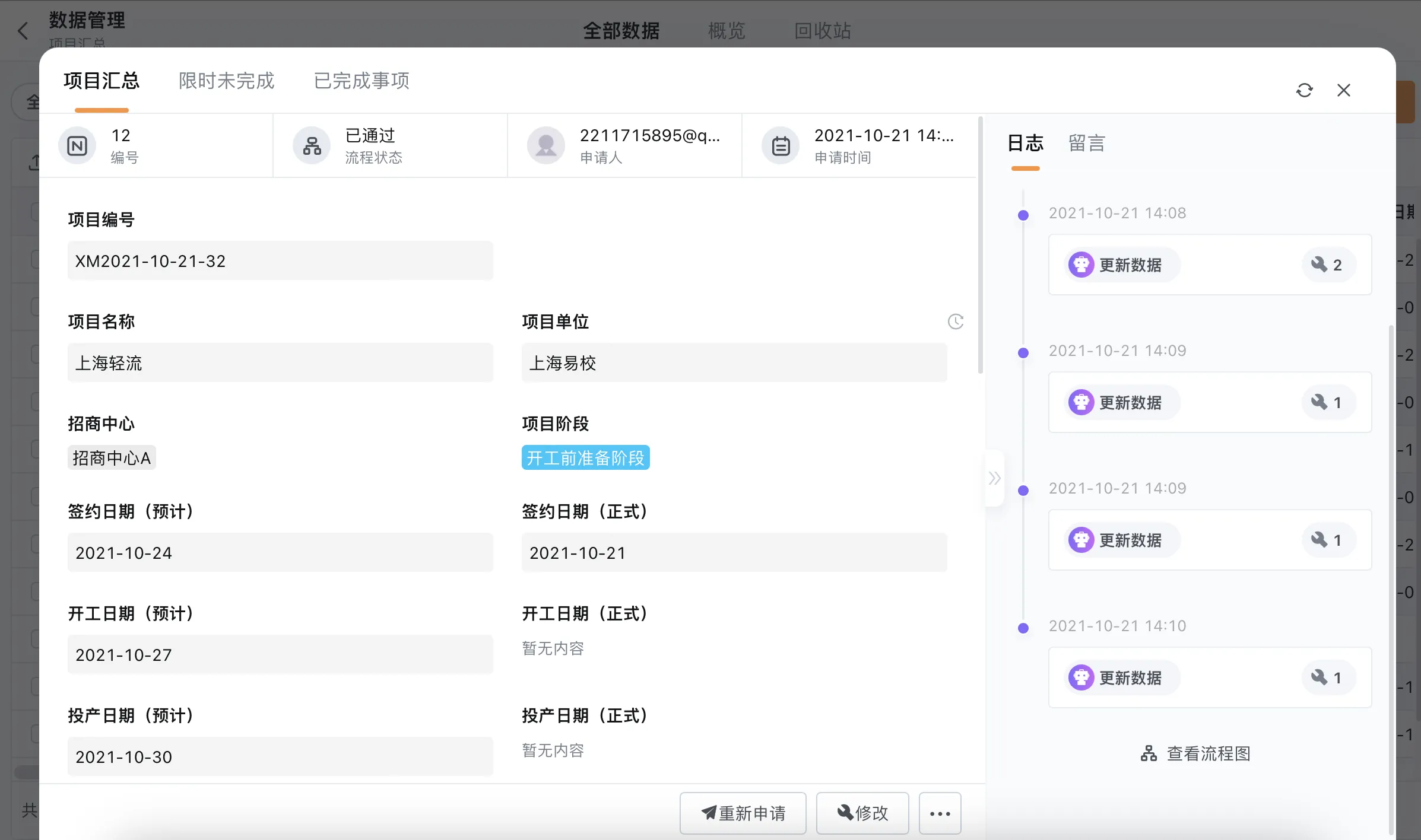

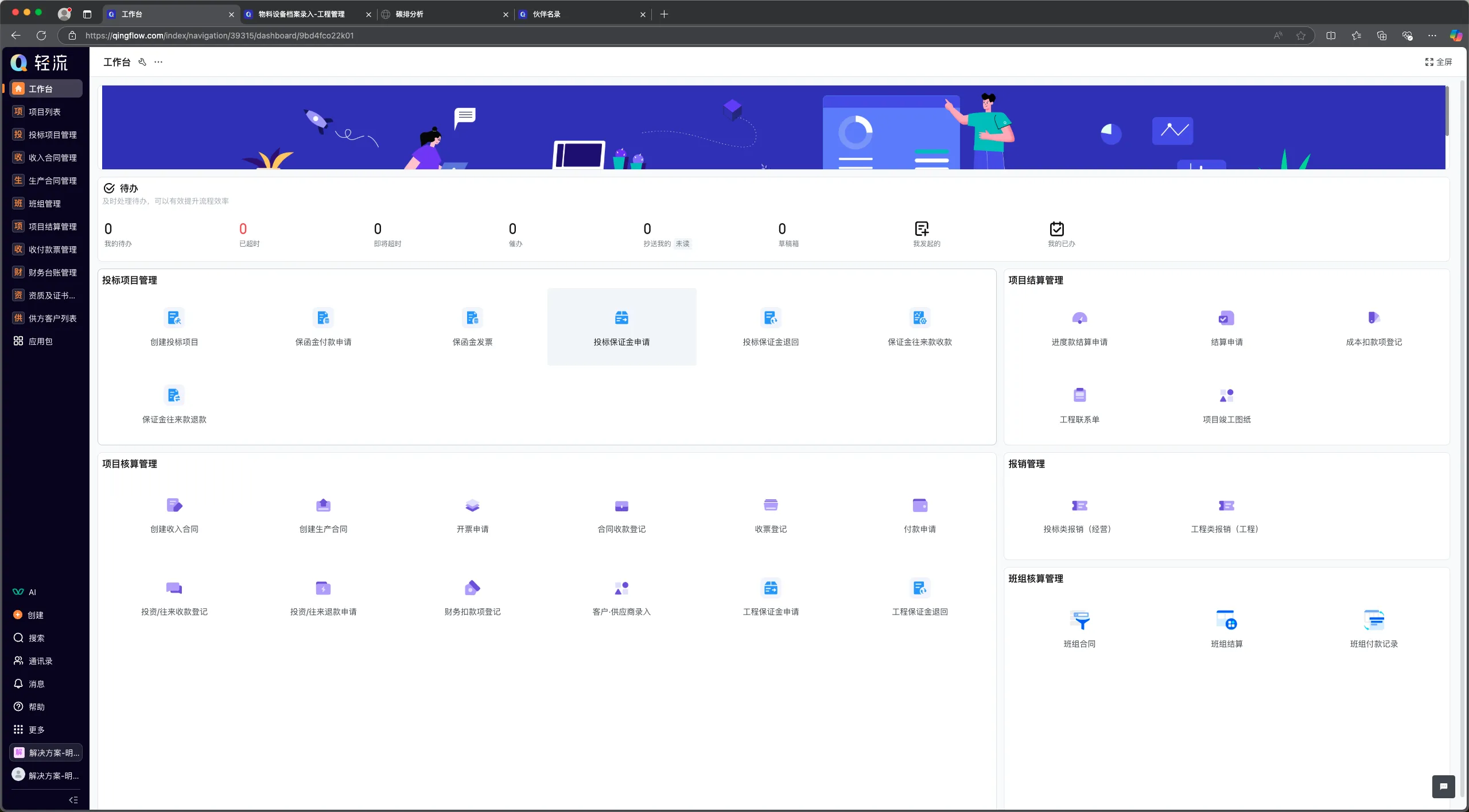

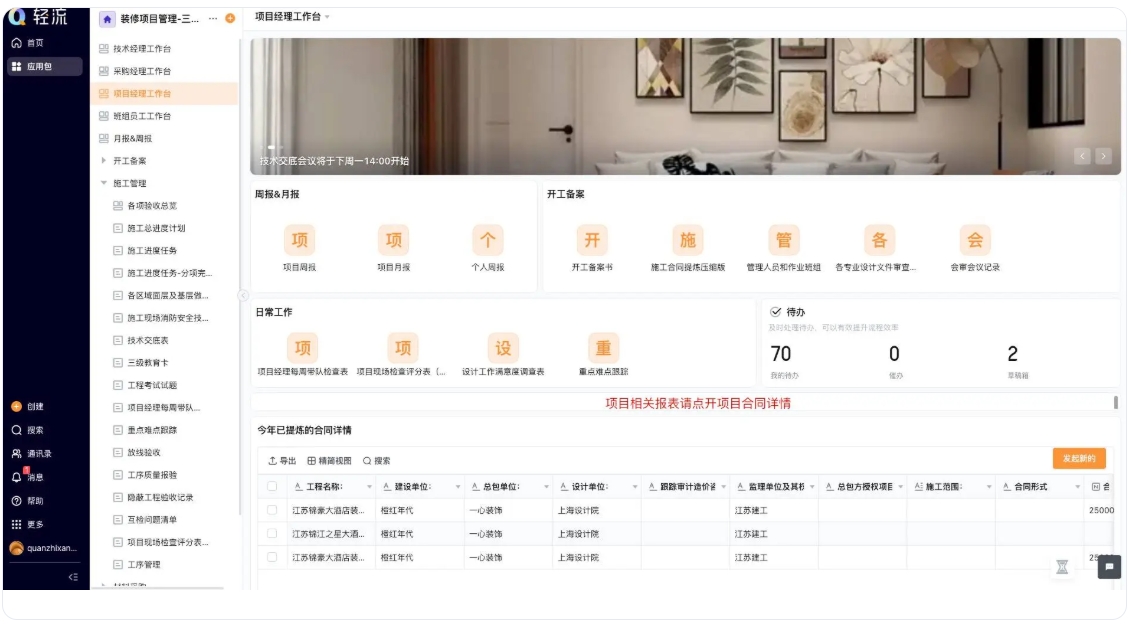

企业需求本质是分层的,基础层解决信息传递问题,比如用WPS手机版快速审批合同。进阶层关注流程闭环,例如质检员用品茗智绘拍下裂缝照片后,系统能自动生成整改单并推送至施工班组。高阶需求则聚焦数据驱动决策,像通过红圈工程项目管理的预测算法,提前两周预警进度偏差。但现实中80%的中小企业卡在基础层,并非技术门槛,而是选型时未区分“刚性需求”与“弹性需求”。

什么是刚性需求?比如建筑公司必须解决图纸版本混乱问题,那么手机CAD看图软件的支持天正图纸、离线查看功能就是刚性。而弹性需求如AI生成施工方案,虽炫酷但非必需。许多企业被销售话术带偏,为用不上的功能买单。更隐蔽的陷阱是“伪移动化”——某些软件虽提供手机端,但核心操作仍需回电脑完成,这种半吊子方案反而增加员工负担。选型的核心是厘清业务痛点优先级,而非比较功能列表长短。

2、免费软件与付费版的真实差距在哪里

免费工具像工程万能小助手、测量万能通确实能解燃眉之急,但它们通常通过广告或数据共享盈利,对于涉及商业机密的地勘数据、造价信息而言风险极高。付费软件如广联达BIM+每年收取数千元,但提供私有化部署和SLA服务保障,适合中大型项目。不过付费不等于高枕无忧,某些国外软件在国内存在同步延迟问题,比如Jira云版在工地网络环境下常加载超时。

性价比的评判标准不应只看价格,而要计算隐性成本。免费软件需要员工自行摸索整合,可能消耗数十小时培训时间;付费软件若接口封闭,无法与现有OA系统打通,会制造新的信息孤岛。企业常忽略“过渡成本”——从传统流程迁移到手机软件时,数据格式转换、历史资料归档的精力投入可能远超软件本身价格。独家观察发现,成功企业更倾向采用“基础免费+核心付费”混合模式,比如用钉钉处理沟通审批,专业操作留给BIM专用APP。

3、为什么说兼容性比功能丰富度更重要

工程软件生态碎片化严重,设计院用AutoCAD,施工单位用广联达,监理单位可能用第三方工具。若手机软件无法兼容DWG、PDF、RVT等主流格式,再强大的功能也形同虚设。兼容性还体现在操作系统适配层面,某些软件在安卓高版本运行流畅,到iOS却频繁闪退,尤其在工地多尘潮湿环境下,设备性能差异会被放大。

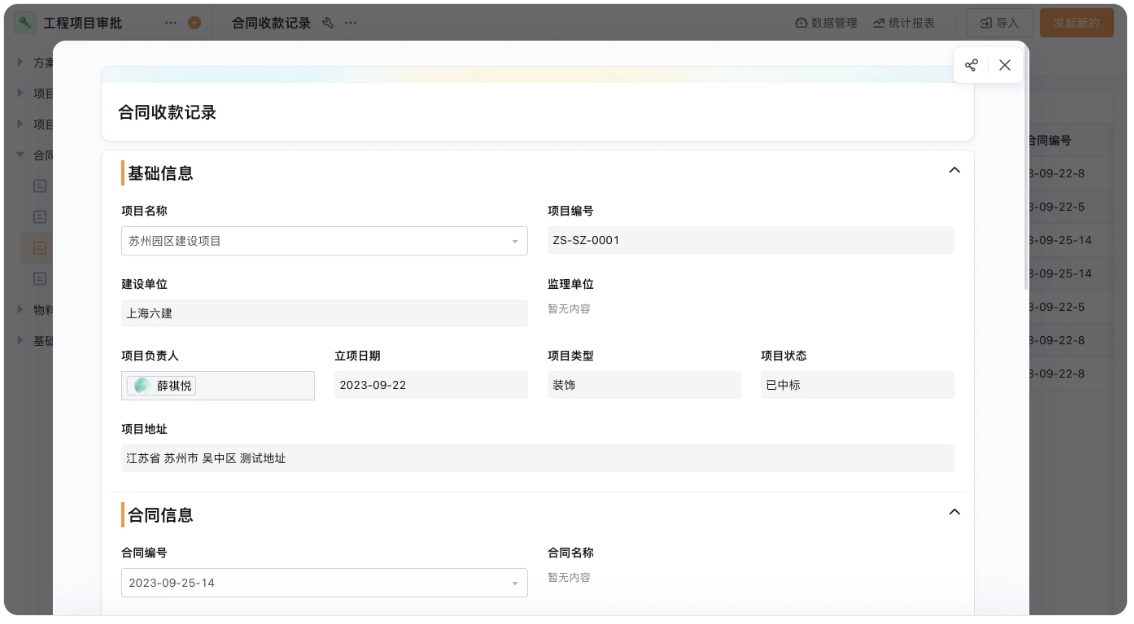

但兼容性不仅是技术问题,更是标准问题。比如BIM模型在手机端轻量化展示时,若丢失管道标高信息,现场施工可能完全偏离设计。更深层的挑战在于流程兼容——手机软件如何融入现有审批链条?有的企业要求所有变更必须经五级会签,若软件仅支持直线审批,势必造成制度冲突。未来软件的价值锚点将是开放API与可配置性,而非封闭生态。

4、个人见解:手机软件正在重构工程管理逻辑

移动化真正颠覆的不是工具本身,而是权力结构。过去项目经理通过周报掌握进度,现在手机端实时看板让每个焊工都能影响决策节奏。这种透明化倒逼管理精细化,但也暴露传统模式的软肋——当工人直接用手机上报安全隐患时,中层管理的“信息过滤”职能被削弱。阻力不仅来自技术适应,更源于利益重配。

另一个趋势是软件定义工作流。例如工程相机的水印照片自动关联经纬度、天气数据,使验收证据链不可篡改。这种深度集成正在模糊软件边界,未来可能涌现“工程领域的飞书”——一个平台整合沟通、设计、施工、运维全流程。但风险也随之而来,过度依赖单一平台会削弱企业谈判权。建议企业保持“多云策略”,核心数据自主存储,应用层按需调用不同软件。毕竟工具的本质是延伸人类能力,而非反向奴役。

独家洞察方面,2025年后工程软件竞争焦点将从功能转向“知识沉淀能力”。优秀软件能自动将零散现场问题转化为标准案例库,比如反复出现的基坑支护偏差,系统可归纳成预防模板。这种进化使软件从执行工具升级为组织大脑,不过目前仅少数头部产品涉足此领域。企业选择时不妨关注软件的机器学习接口,而非眼前功能点。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理