进度管理工具选型技巧,低成本项目进度解决方案

企业用户在面对项目进度管理时常常陷入一种两难境地:既需要专业工具来提升效率,又受限于预算和技术门槛,这种矛盾使得选型过程充满不确定性。项目进度系统并非仅仅是任务分配的表格替代品,它涉及到资源调配、风险预警、成本控制等多维度的复杂逻辑,而许多新接触这类系统的企业往往只关注表面功能,忽略了系统与自身业务流的契合度。更关键的是,市场上工具繁多,从轻量级协同软件到重型工程管理平台,每一类都宣称能解决“进度滞后”的痛点,但如何判断哪种工具能真正适配企业规模与行业特性?这需要从底层需求出发,而非盲目追随技术潮流。尤其对于新站或中小企业而言,低成本方案绝非“功能阉割版”,而是通过精准裁剪冗余模块、聚焦核心场景来实现性价比最大化——毕竟,进度管理的本质是“通过可控的时间节点达成目标”,而非堆砌功能。

1、进度工具的核心价值与常见误区

许多企业误将进度管理工具视为“高级任务清单”,但它的真正价值在于构建动态决策能力。例如,当项目出现延期风险时,系统应能自动追溯关键路径上的瓶颈环节,而非仅仅标记红灯。这种动态响应依赖数据的连贯性:从任务分解到资源负荷计算,再到成本关联分析,工具需要将孤立信息串联为可行动的洞察。然而,常见误区在于企业过度追求功能全面性,比如盲目引入甘特图、燃尽图等复杂视图,却未培训团队如何解读数据波动背后的业务意义。工具的核心永远是服务于“人”的判断,而非替代决策。

2、低成本方案的实现路径与适配场景

低成本并不等同于低效能,而是通过模块化策略降低初始投入压力。例如,部分SaaS工具允许企业先采购“进度跟踪+报表生成”基础包,后期随业务扩张叠加资源管理或财务集成模块。这种渐进式投入能有效避免资源浪费,尤其适合项目类型单一、团队规模小于50人的企业。但低成本方案需警惕“隐形成本”:例如数据导出受限、跨部门协作收费等。企业应优先选择支持API接口的工具,便于未来与ERP或财务系统对接,避免后期迁移成本过高。

3、选型中的关键指标与用户意图匹配

工具选型本质是匹配“用户意图”与“产品能力”的过程。例如,建筑行业企业需重点关注工期优化、物资联动功能,而软件研发团队则更依赖迭代规划、Bug追踪模块。但用户意图常被忽略的细节是“操作惯性”——如果团队已习惯通过聊天工具沟通,强行切换至内置审批流程的系统可能引发抵触。因此,选型时需评估工具是否支持灵活流程定制,例如允许保留部分线下审批环节,逐步过渡至全数字化管理。

4、长尾词策略如何辅助系统普及与团队接纳

对于新站或初创团队,长尾词优化不仅是SEO手段,更是精准定位需求场景的指南。例如搜索“项目部进度报表自动生成方法”的用户,通常已面临手工统计效率低下的痛点,这类长尾词背后对应着强烈的工具需求。通过内容解答具体问题(如“如何用基础工具实现甘特图可视化”),企业既能吸引潜在用户,也能降低团队对新系统的陌生感。内容传播与工具推广的协同,能让管理变革以“解决问题”而非“强制推行”的方式渗透。

5、未来趋势:轻量化与AI赋能的平衡

当前工具市场呈现两极分化:一端是功能厚重的传统平台,另一端是极致简化的任务协同工具。但未来更可能涌现“轻量外壳+AI内核”的混合形态。例如,通过AI自动识别项目风险节点并推送简化应对方案,而非呈现复杂数据看板。这种设计能兼顾易用性与深度,尤其适合缺乏专业项目经理的中小团队。不过,AI的可靠性仍依赖行业数据训练,企业需警惕过度宣传的“智能预警”功能,优先选择有真实行业案例背书的算法模块。

项目管理工具的进化始终围绕“可控性”与“适应性”的博弈。而中小企业需要的不是追赶技术潮流,而是找到能随业务呼吸的有机系统——它或许不完美,但必须像一支可靠的钟表,在滴答声中默默校准团队的时间轴。据行业观察,2025年后,成功落地进度系统的企业往往在选型前完成了内部流程的透明化改造,这或许提示我们:工具只是催化剂,而真正的反应物始终是人的协作逻辑。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

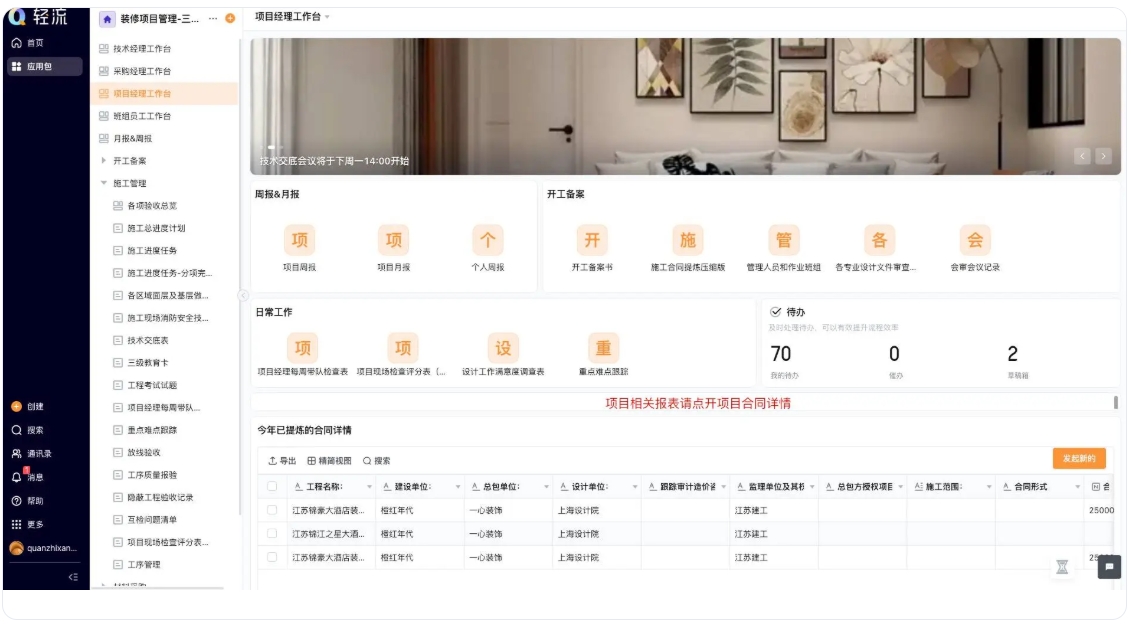

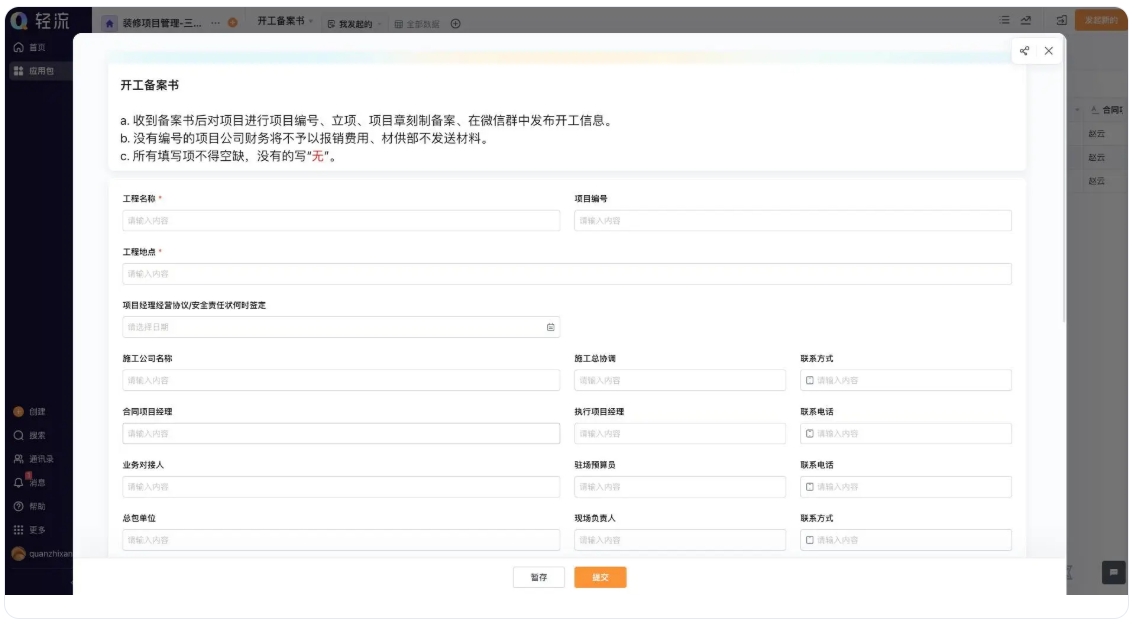

项目管理