开源bug管理工具推荐,bug管理流程步骤详解

在软件开发的世界里,bug管理就像是一场永无止境的侦探游戏,每个企业都希望用最小的成本找到并解决那些隐藏的代码罪犯,但现实往往是团队在混乱的报修邮件、散落的Excel表格和模糊的责任划分中疲于奔命。尤其对于初次接触正规化bug管理的企业来说,选择一款合适的工具和建立清晰的流程,不仅仅是技术问题,更是一种管理哲学的转变。开源工具的出现,降低了企业实施专业化bug管理的门槛,而流程的标准化则是确保这些工具真正发挥效用的灵魂,两者结合才能让团队从被动救火转向主动防御。我始终认为,企业引入bug管理系统的核心目的不是为了追求工具的炫技,而是为了构建一种可追溯、可协作的工程文化,哪怕是最简单的流程也能带来效率的质变,这种改变往往始于对细节的坚持,比如一个明确的bug描述规范或一个闭环的状态流转规则。

1、开源bug管理工具为什么值得企业优先考虑

开源工具的优势远不止于成本节约,它们往往代表着一种社区驱动的快速迭代能力。对于预算有限或希望灵活定制的中小企业来说,像Bugzilla或Mantis这类开源方案,不仅避免了动辄数万元的商业软件授权费,还允许团队根据自身工作流调整字段和状态。但很多人会问,开源工具是否足够稳定可靠?实际上,成熟的开源项目如MantisBT,其代码经过多年全球开发者的检验,稳定性和功能完整性甚至超过部分商业产品,更何况它们通常具备邮件通知、权限管理和报表统计等核心功能,足以支撑日常运维。不过开源工具也需要技术团队具备一定的部署和维护能力,这是企业选择时必须权衡的代价。

2、bug管理流程中容易被忽视的关键步骤

一个完整的bug生命周期应该像一条流水线,从发现到关闭每个环节都需明确角色与动作。许多团队只注重“提交”和“修复”,却忽略了“重现”和“验证”的标准化。例如,测试人员提交bug时若不能提供清晰的重现步骤和环境信息,开发人员就可能陷入反复猜测的泥潭。更关键的是,流程中必须设置优先级仲裁机制,由项目经理或技术负责人定期根据bug影响范围决定修复顺序,避免团队被琐碎问题拖累。另一个常见漏洞是缺乏知识沉淀,每个已解决的bug都应归纳其根因和解决方案,形成团队的知识库,这样才能避免同类错误重复发生。

3、工具与流程如何实现无缝对接

再先进的工具若不能融入流程,也只是一具空壳。比如开源工具JIRA支持自定义工作流,企业就可以将“新建-分配-修复-验证-关闭”这一套流程映射到工具状态中,甚至为不同严重级的bug设置不同的流转路径。但工具配置的灵活性也可能成为陷阱,有些团队过度定制字段和流程,反而增加了使用复杂度。我的建议是工具配置应当与流程简化同步进行,初期只需实现核心状态跟踪,后续再逐步扩展。工具的另一价值是提供数据洞察,比如通过分析bug平均解决时长,团队能识别流程瓶颈并针对性优化。

4、企业实施过程中常见的困惑与对策

很多管理者发现,即使引入了工具,团队协作效率并未提升。究其原因,往往是工具使用与流程执行脱节。例如,开发人员修复bug后未及时更新状态,导致测试人员无法同步验证。此时需要建立轻量级的监督机制,如每日站会中快速核对bug状态。另一个典型问题是跨部门协作壁垒,测试团队记录的bug可能被开发团队以“无法重现”为由拒绝。解决之道在于前置沟通——测试人员在提交前先与开发者确认现象,或通过屏幕录制等方式固化证据。流程的坚持比工具的选择更重要,哪怕只用Excel表格,只要团队严格遵循状态流转规则,也能实现80%的管理效果。

5、未来bug管理可能面临的演变与准备

随着DevOps和AI技术的普及,bug管理正从人工追踪向智能预测演进。开源工具社区已开始集成AI能力,如自动对bug报告进行分类或推荐相似历史解决方案。但技术升级不应动摇流程的本质,企业反而需强化基础数据积累,例如规范bug标题的命名规则,为后续AI分析提供高质量数据源。另一方面,远程协作的常态化使得工具的实时通知和移动端支持变得至关重要,这要求企业在流程设计中更强调响应时效。未来的高效团队,一定是将工具自动化与人的判断力结合,既依赖系统推送提醒,也保留关键节点的人工决策权。

bug管理的本质是让问题可见、可控,开源工具降低了启动门槛,而流程的坚持决定了能走多远。对于企业而言,最重要的不是追逐最时髦的系统,而是培养一种“每个bug都值得认真对待”的文化惯性,这种惯性往往比任何技术选型都更具长期价值。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

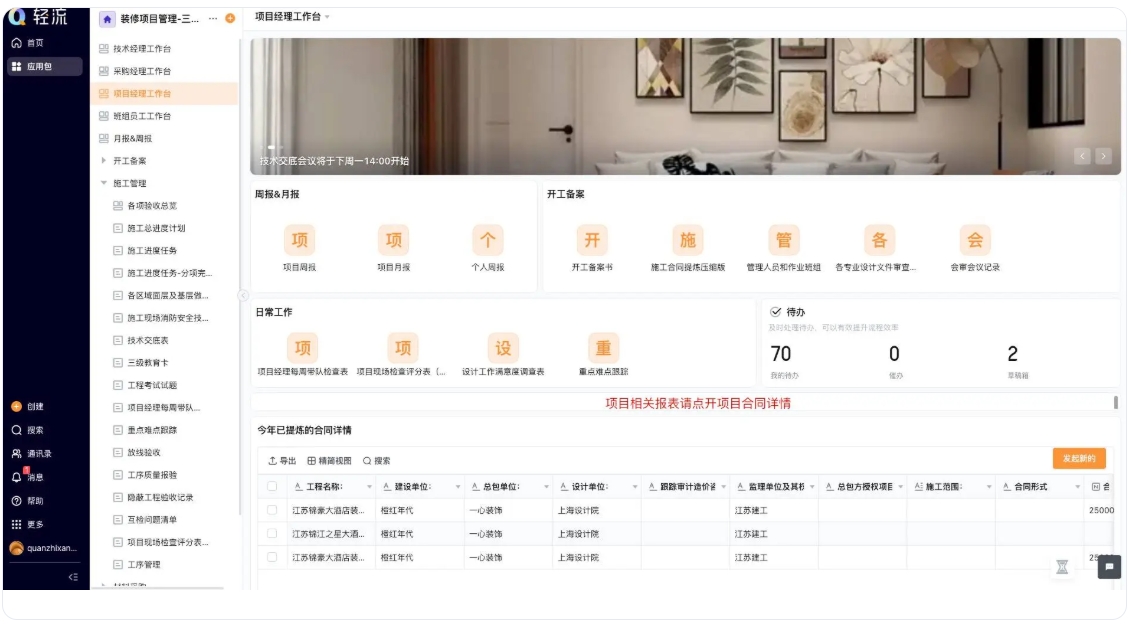

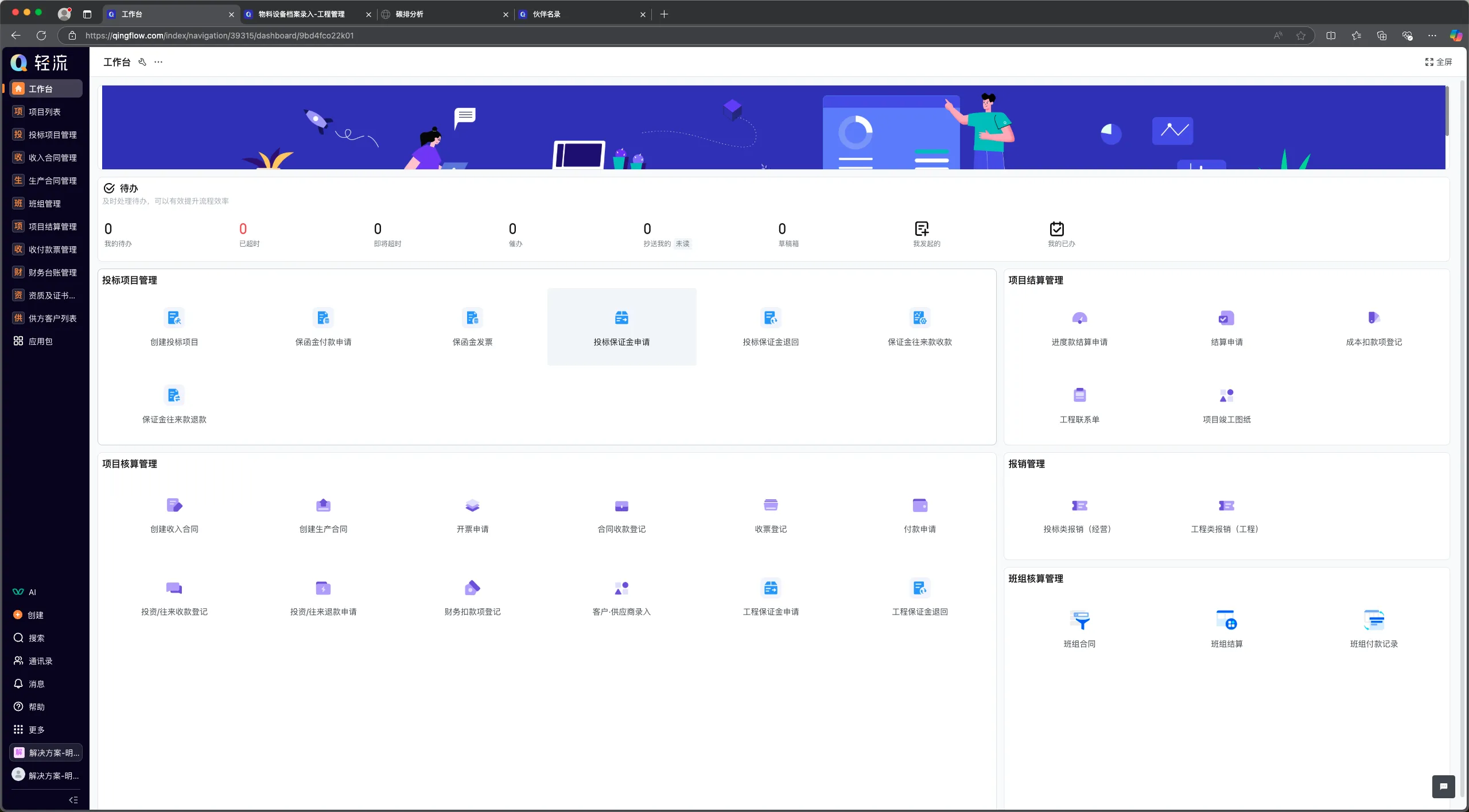

项目管理