项目立项管理流程详解,企业项目立项评审标准

1、为什么企业需要关注项目立项管理?

当你的企业计划引入一套新的软件系统时,是否曾遇到这样的困境:采购的软件与业务需求脱节,实施过程中频繁变更需求,导致预算超支、周期延误?这往往源于项目立项阶段的准备不足。项目立项管理,作为项目生命周期的起点,不仅是流程的形式化审批,更是确保资源精准投入、风险前置管控的核心环节。尤其对于信息化建设项目,立项阶段需综合评估技术可行性、经济合理性及运维可持续性,避免因决策偏差造成后期实施障碍。许多企业管理者误认为立项仅是“提交申请书”,却忽略了其本质是对项目方向的一次战略校准——通过严谨的市场预测、资源评估和风险识别,为后续执行铺设可控路径。

2、项目立项管理的核心流程与关键节点

立项管理通常分为四个阶段:项目建议、可行性分析、立项评审和项目公告。每个阶段需解决不同问题:

- •

项目建议阶段:重点明确“为什么做”。通过《项目建议书》界定项目目标、范围及预期价值,例如“通过CRM系统提升客户复购率15%”。此时需避免目标空泛,如“提高效率”这类无法量化的表述。

- •

可行性分析阶段:回答“能否做成”。技术可行性需评估系统兼容性、开发团队能力;经济可行性需核算投资回报周期;运行环境可行性则需判断现有硬件设施是否支持新系统。例如,若企业旧服务器无法承载新软件负载,需提前规划扩容方案。

- •

立项评审阶段:由跨部门团队(如财务、技术、市场)联合评审,聚焦范围明确性与资源匹配度。例如,评审组需质疑“项目预算是否覆盖培训成本?”或“系统能否对接现有ERP?”。

- •

项目公告阶段:立项通过后正式组建项目组,发布《项目章程》。此时需明确项目经理权责及里程碑计划,避免后期职责混乱。

3、企业立项评审的常见误区与优化标准

许多企业在评审环节陷入“形式化审批”陷阱,仅关注书面材料而忽视实质风险。如何制定科学的评审标准?需把握三个维度:

- •

业务价值维度:项目是否对准核心业务痛点?例如,制造业优先评审“生产质检系统”而非“员工娱乐平台”。评审组需结合市场数据判断需求真实性,而非依赖部门主观诉求。

- •

资源适配维度:人力资源、预算与时间是否可支撑?曾有一家企业立项时忽略运维团队技能差距,导致系统上线后无法正常维护。评审需提前规划资源缺口解决方案。

- •

风险可控维度:技术可行性是否经过原型验证?政策法规是否合规?例如,数据本地化要求可能影响云服务选型。引入敏感性分析,评估关键因素(如服务器配置变化)对成本的影响,可显著降低后期不确定性。

4、立项管理如何赋能软件系统选购决策

对于需采购外部软件系统的企业,立项阶段应成为“需求过滤网”。具体而言:

- •

避免技术绑架:部分供应商过度强调功能全面性,但企业需通过立项评审筛选匹配自身阶段的方案。例如,初创公司可能更需轻量级SaaS而非定制化开发。

- •

强化合同管理:立项中需明确合作模式(如租赁/买断)、服务等级协议(SLA),并将这些条款作为合同附件,避免后续纠纷。

- •

预设退出机制:评审时需问“若系统三年后淘汰,数据如何迁移?”提前规划技术迭代路径,降低未来转型成本。

5、个人见解:立项管理的“人性化”实践

立项流程易被诟病为“官僚式填表”,但其本质是促进团队共识的过程。我曾参与一个OA系统立项,初期各部门对“移动审批功能”优先级争执不休。后来我们引入场景化评审法:要求每个部门模拟三个高频使用场景,据此评估功能必要性,最终达成共识。这表明,立项管理不仅依赖模板工具,更需激发参与者的共情能力——通过角色互换理解业务痛点,而非机械核对清单。此外,中小企业可简化文档要求(如用一页纸项目画布替代冗长建议书),但绝不能跳过多方评审环节,因独断决策是项目失败的主要诱因。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

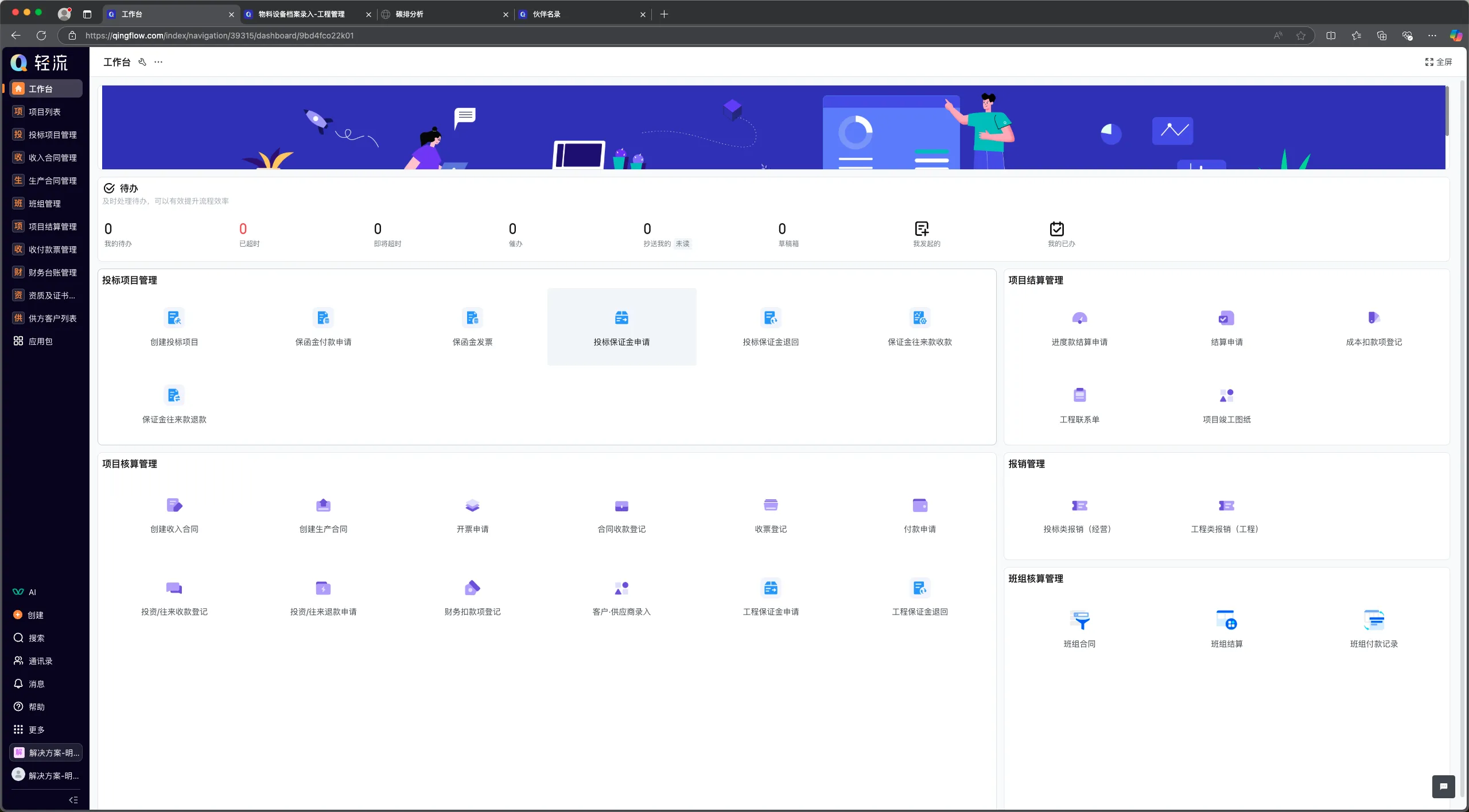

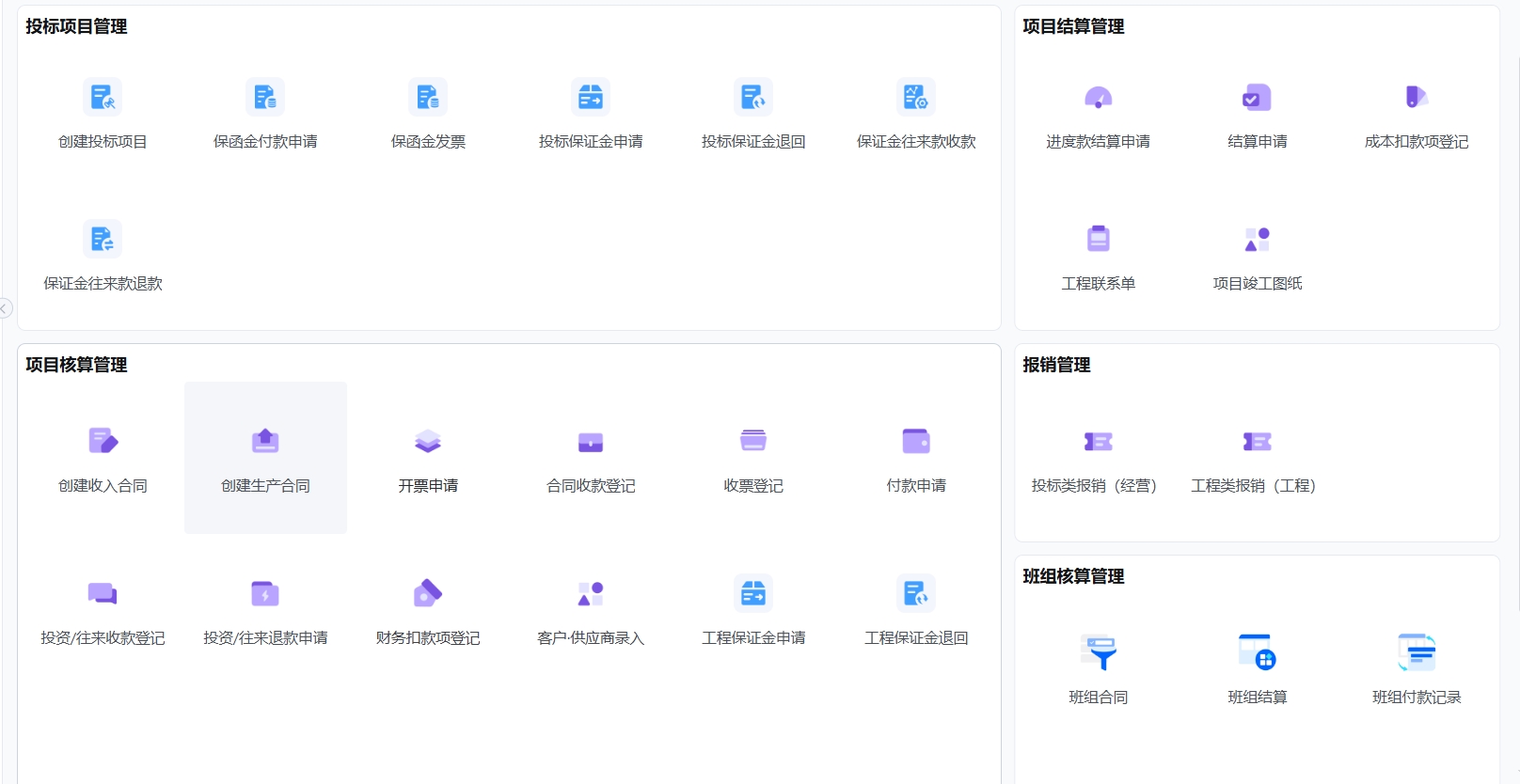

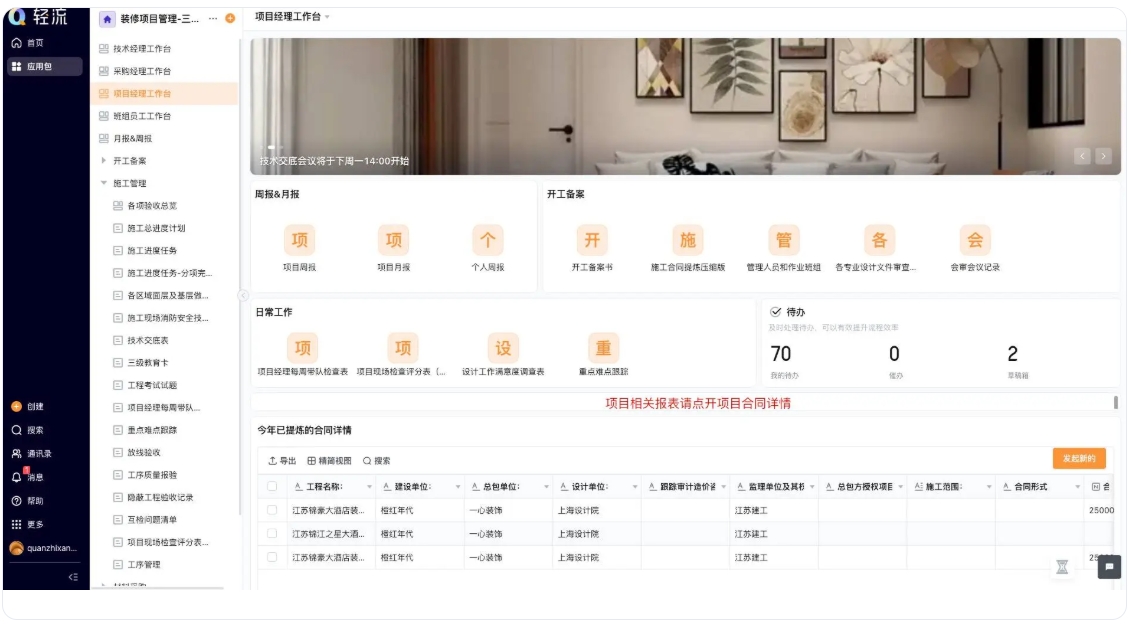

项目管理