软件验收关键点,合同执行管理

1、合同执行中的三大矛盾与化解路径

企业自建软件系统时,合同执行阶段常陷入一种“三明治困境”——需求方抱怨功能滞后、开发团队指责需求反复、验收时互相推诿责任。这种撕裂感源于合同条款与技术落地的断层:合同写的是“智能报表系统”,但没人定义过“智能”究竟指自动生成还是AI预测;验收标准写着“系统稳定运行”,可宕机1小时算不算违约?模糊地带滋生扯皮空间。

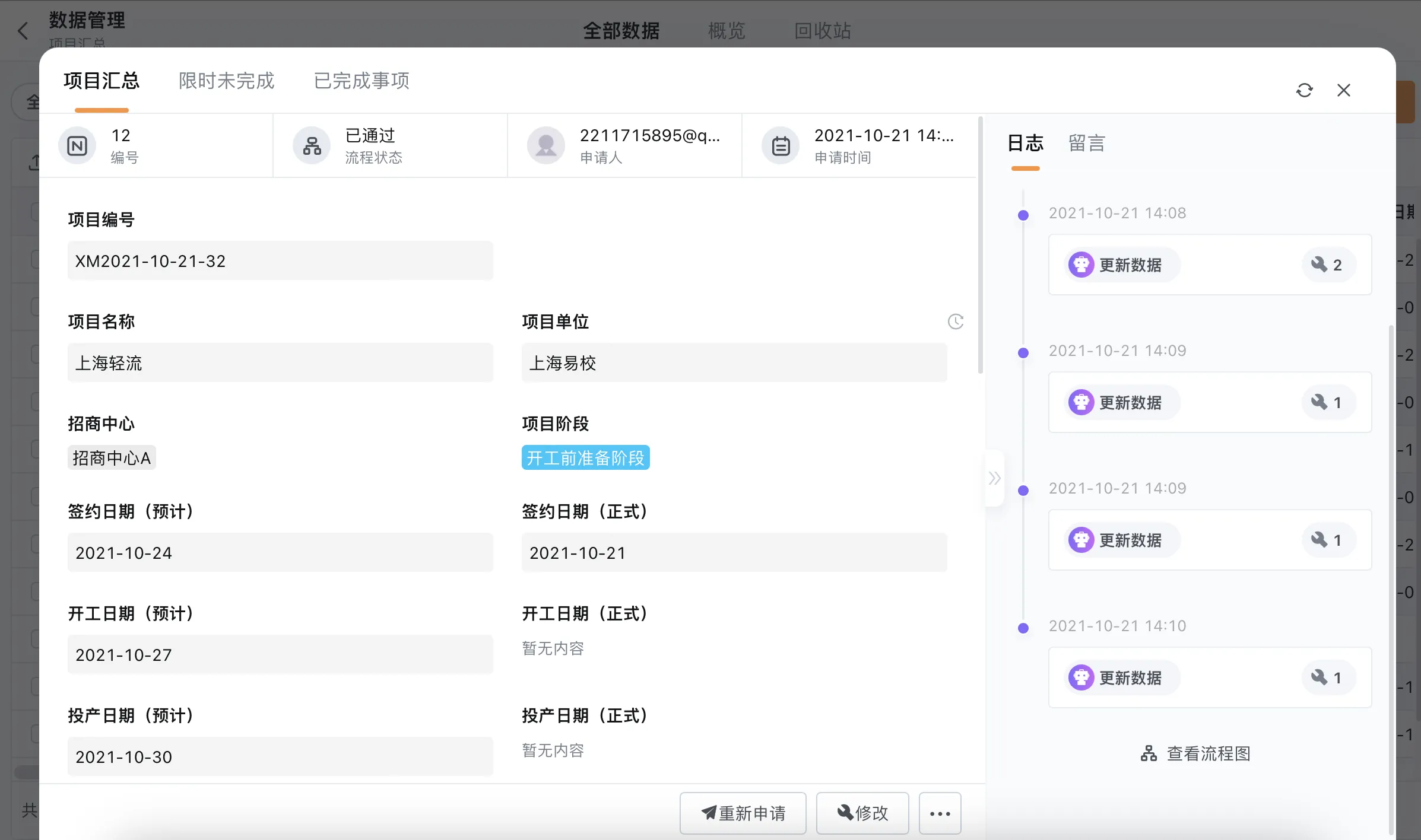

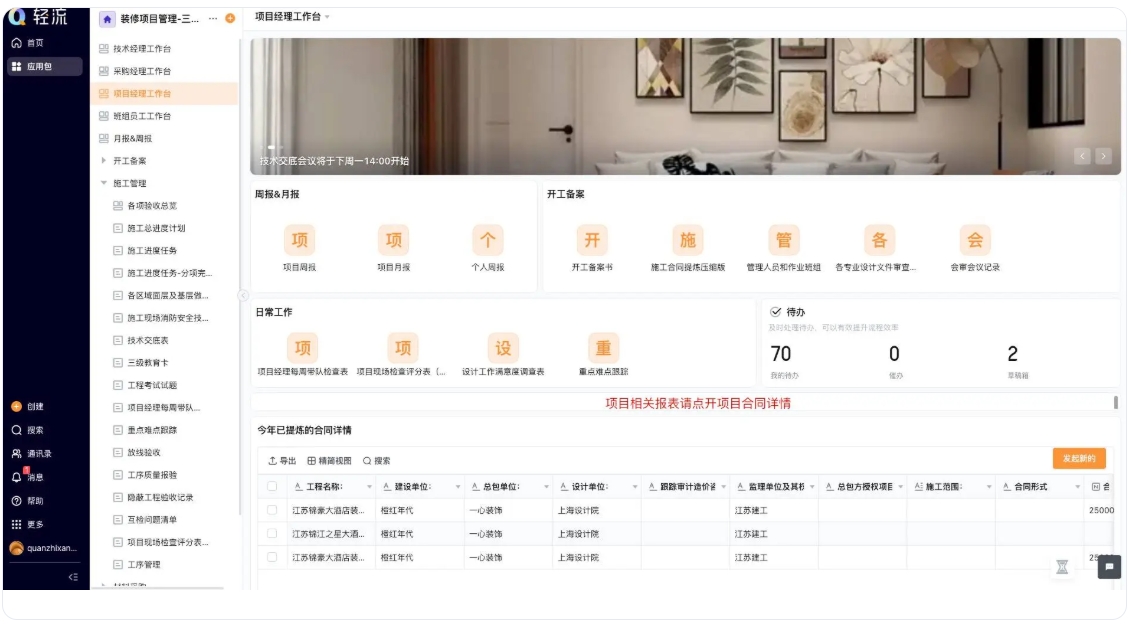

更麻烦的是,许多企业把合同签完就锁进柜子,直到验收才翻出来逐条对账。这时才发现开发团队按敏捷迭代更新了十版界面,但合同附件里的原型图还停留在v1.0。变更没有书面确认、进度缺乏阶段签收,最后变成一笔糊涂账。我曾亲见某制造企业的ERP项目,因车间主任临时要求增加设备报修扫码功能,开发团队口头答应却未更新合同附件,验收时被法务部以“超出范围”为由卡住三个月。

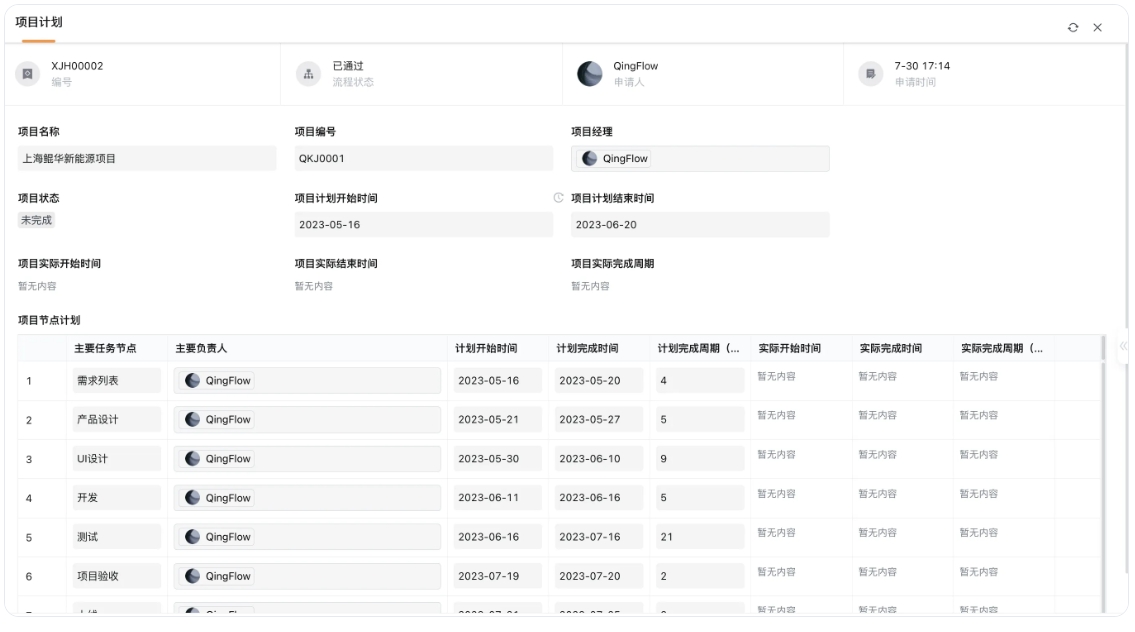

2、验收环节的致命细节:从文档到测试

文档完整性常被当作纸面功夫,却是验收争议的防火墙。按行业规范,至少需要五类文档:需求规格书(明确功能边界)、测试用例报告(验证实现路径)、部署配置手册(保障环境一致性)、用户操作指南(降低培训成本)、变更追踪表(记录需求漂移)。但现实中,许多团队交付的文档要么是自动生成的代码注释,要么是零散的会议纪要拼凑。

为什么文档如此重要?举个典型场景:当用户抱怨“导出Excel格式错乱”时,若需求书明确写着“支持XLSX标准模板”,测试报告包含格式验证截图,责任瞬间明晰。反之若仅有口头承诺,双方就要陷入“你说过”“我没说”的循环举证。

验收测试的隐蔽陷阱在“数据毒性” ——用精心清洗的样本数据测试一切正常,切换到生产环境却频繁崩溃。某电商平台验收时用100条订单记录测试促销计算逻辑完美,上线后日均20万订单时数据库锁死。根本原因是测试未覆盖高并发场景,而合同里只要求“功能完整”却未约定性能阈值。

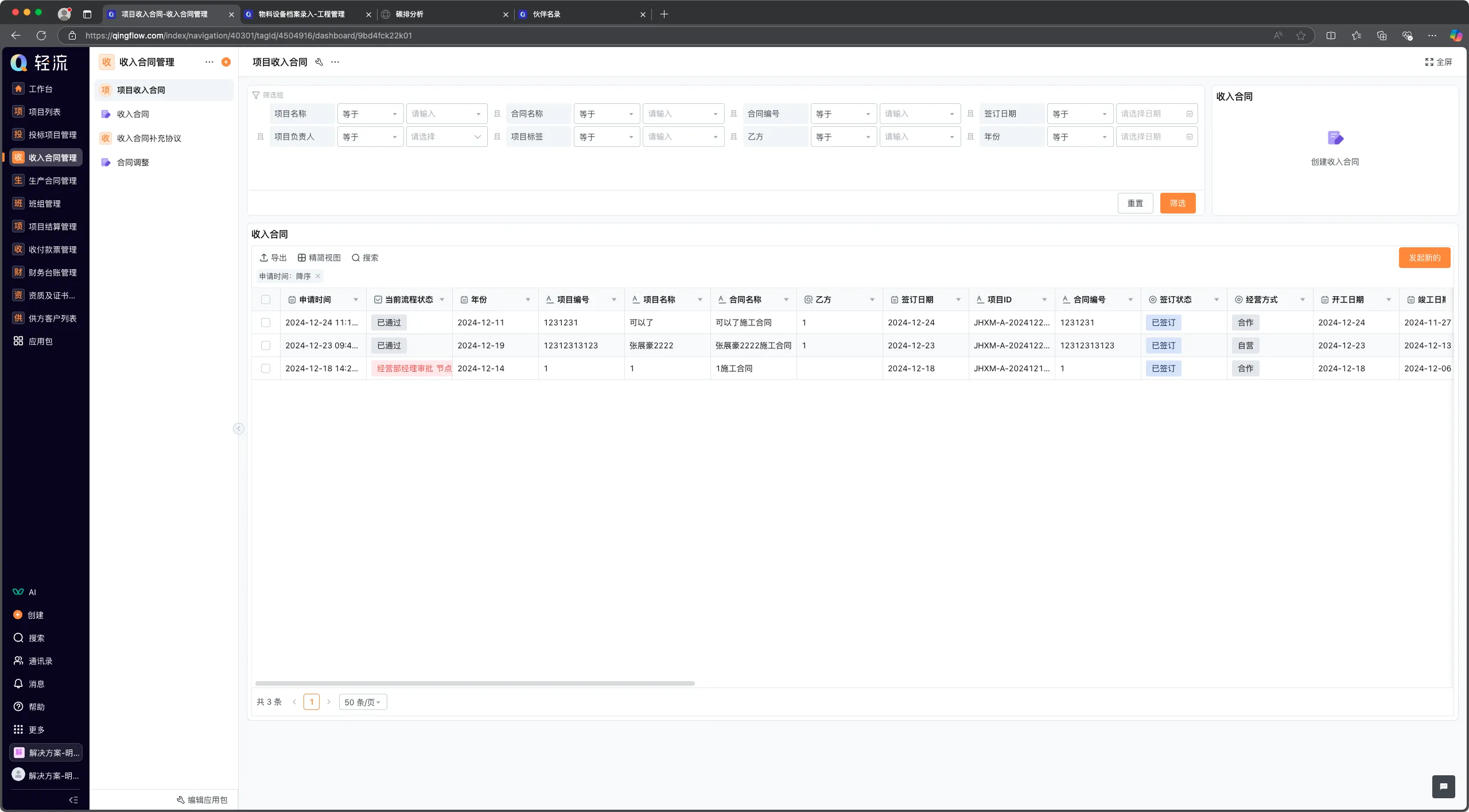

3、合同执行管理的工具突围

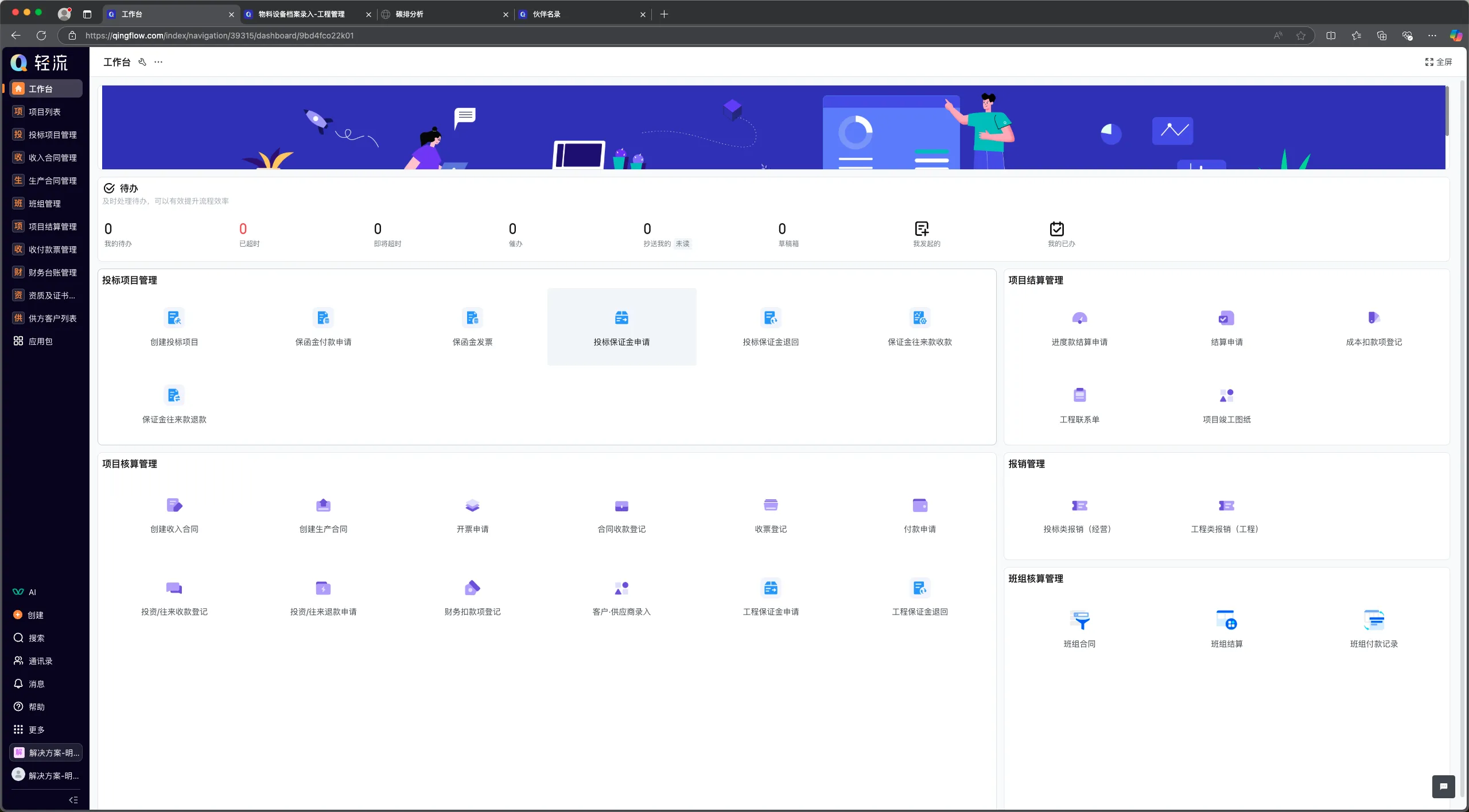

面对需求变更与进度失控,可视化流程引擎比合同文字更有效。例如将合同条款拆解为:

- •

强约束项(必须实现的核心功能,违约可终止付款)

- •

弹性项(可协商调整的辅助需求)

- •

免责项(因外部政策、硬件环境导致的变化)

通过系统自动关联需求卡片与合同条款,任何变更需勾选影响范围并重新评估成本周期。

但工具不是万能药,我曾调研过三十多家SaaS公司,发现过度依赖自动化系统的团队反而容易忽略人性化沟通。比如某团队用工具标记“需求已拒”,但未向客户解释替代方案,导致对方误以为敷衍了事。真正高效的管理是“系统留痕+每周变更联席会”:用工具记录变更轨迹,再通过会议同步背景原因,让客户理解“为什么不做”比“做不了”更重要。

4、关键问题自问自答

问:小企业没专业法务,如何规避合同陷阱?

紧盯三个锚点:

- •

功能描述具象化:避免“高效”“智能”等抽象词,改为“10万行数据导入响应<3秒”;

- •

验收标准数字化:将“运行稳定”转化为“月度可用率≥99.5%”;

- •

变更留痕强制化:即使邮件确认的补充需求也要追加为合同附件。

问:供应商拖延进度怎么办?

分阶段付款与里程碑强绑定:

- •

合同签署付30% → 绑定需求规格书确认

- •

原型demo付40% → 绑定核心功能验证

- •

上线验收付30% → 绑定压力测试报告

卡住节点比催告更有力。

5、写在最后:流程优化的本质是风险前移

太多企业把软件项目管理当成“开发团队交作业、业务部门打分”的线性流程,但真正成功的项目往往是验收标准反推开发、合同条款驱动设计。当你在需求阶段就拿着验收测试用例讨论技术方案,在编码前用合同免责条款评估第三方接口风险——那些曾让你焦头烂额的验收争端,早已在源头消解大半。

毕竟合同不只是法律文件,更是项目管理的路线图;验收也不仅是终点,而是下一个迭代的起点。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理