免费开源项目管理软件,中小型企业项目进度软件

当一家中小型企业的负责人第一次开始琢磨项目进度管理这事儿的时候,他们脑袋里蹦出来的问题往往特别实在:我们这种规模的公司,有没有那种既不用花太多钱、又能把项目管得明明白白的软件呢?这问题背后,其实藏着两个特别核心的诉求,一个是对“免费开源”这种成本友好型方案的渴望,另一个则是希望软件能真正贴合“中小型企业”那独特的管理节奏和灵活性需求。很多人会误以为免费和开源就意味着功能简陋或者用起来提心吊胆,但实际情况是,如今一些成熟的开源项目管理系统,其功能深度甚至能媲美昂贵的商业软件,它们背后的社区支持力量也是超乎想象的。为什么有些企业试用了好几款软件最后还是退回用Excel?很大程度上是因为那些软件要么太“重”,流程僵化;要么太“轻”,无法支撑稍微复杂一点的协作。而开源软件的魅力就在于,你获得了按照自己团队工作习惯去“裁剪”和“适配”的可能性,虽然这可能需要一点点技术背景或者愿意学习的劲头。对于正处于成长期的企业来说,选择一条正确的数字化路径,其价值远不止是省下几万块钱的软件授权费用,它更关乎团队协作习惯的养成和未来管理模式的 scalability。

1、免费开源软件的价值究竟在哪里

一提到“免费开源”,很多企业决策者首先想到的可能是“不要钱”,但这其实只是它最表层的一个好处。更深层次的价值在于,你获得了对软件底层代码的“知情权”和“控制权”。这意味着,如果你的业务有非常特殊的流程,你可以找人(或者自己动手)去修改代码来满足它,而不是被迫改变自己的业务去迁就软件。像Redmine这样的老牌开源工具,之所以能历经多年依然有大量企业用户,就是因为它的插件生态能让它变得“千姿百态”,适应各种场景。不过,这里也得泼点冷水,开源软件也并非完美无缺,它的“总拥有成本”里,需要把潜在的维护、定制开发的人力成本也算进去。有时候,一个每年需要花费你一个程序员大半精力去维护的系统,其真实成本可能比直接购买SaaS服务还要高。这就引出一个关键问题:什么样的企业真正适合拥抱开源? 我的看法是,那些拥有技术团队、或者对业务流程有极高定制化期望、并且愿意在工具上投入一些学习和管理资源的企业,才是开源软件的“天选之子”。

**

2、中小企业选型时最该盯着什么看

中小型企业的项目管理,和管理一个上千人的大型研发团队,其关注点是截然不同的。大企业可能更关心流程的规范性和审计追踪,而中小企业则对“快速上手”、“灵活调整”和“成本可控”看得更重。一款对中小企业友好的项目进度软件,它不应该需要设置一个专职的管理员去维护系统,它的核心功能应该在几天内就能被团队骨干们掌握并使用起来。为什么像Worktile这类工具在国内中小企业市场占有率不错?很大程度上是因为它试图在“功能全面性”和“使用简便性”之间找到一个平衡点,并且集成了网盘、OKR等周边协作功能,让企业不用为了不同需求去购买多个零散的SaaS。企业在评估时,不妨问自己这么几个问题:当业务方向突然调整,项目目标需要大变时,我们的软件能快速跟着调整计划吗?软件能否直观地展示出每个任务卡在谁那里、为什么卡住?这些才是中小企业在真实运营中最高频出现的场景。

3、开源方案与商用方案的那些关键区别

很多人喜欢把开源软件和商业软件直接对立起来比较,其实它们更像是光谱的两端,中间还有像“免费基础版+付费高级功能”这种混合模式。一个核心区别往往在于“责任主体”是谁。你用Jira这样的商业软件,遇到问题你可以找官方支持(尽管Atlassian对国内用户的政策近年有变化);但你用Redmine,更多得靠社区论坛和自己的技术能力。另一个容易被忽略的区别是“用户体验的精致度”。商业软件通常有专业的UI/UX团队持续打磨交互细节,而开源软件有时会在这方面有所牺牲,优先保证功能的实现。不过,这个差距正在缩小,一些新兴的开源项目也开始高度重视界面设计。对于预算极其有限,且具备一定自助解决问题能力的中小团队,开源方案无疑提供了极高的初始性价比和自主权。

4、实施过程中那些看不见的坑怎么绕开

选好了软件,只是万里长征第一步,真正让软件在企业里“活”起来,才是更大的挑战。一个常见的“坑”是团队成员的抵触情绪。你费尽心思引入了一套新系统,指望它能提升效率,结果大家还是习惯在微信群里喊一嗓子、在Excel里更新一下进度。怎么破?关键在于让第一批使用的人能快速尝到甜头。比如,先在一个小范围的成功试点项目里,让大家亲眼看到软件如何自动生成了以前需要手动整理的周报,或者如何避免了因为信息不同步导致的重复劳动。另一个“坑”是关于数据迁移的。从旧系统(可能就是一篮子Excel文件)往新系统里导入数据时,一定要做好数据清洗和映射,否则一堆混乱的历史数据进去,新系统立马就变成“垃圾数据博物馆”了。我的建议是,初期不必追求历史数据的百分百迁移,可以先从新项目开始,用新流程在新系统里跑起来,用实际效果说服大家。

5、关于未来可扩展性的一点冷思考

企业在初期选型时,还容易陷入一个误区,就是过度关注软件当前的功能列表,而忽略了它的“成长潜力”。你的企业是在发展的,今天10个人的团队用的顺手的工具,明年变成50人时会不会就遇到瓶颈了?所以,你需要观察这个软件的更新频率和社区活跃度。比如,一款开源软件如果近一两年都没有重要的版本更新,或者官方文档陈旧,那你就得警惕它是否还能跟上技术发展的步伐。另外,软件的“开放性”也至关重要,它是否提供丰富的API接口,允许你未来与公司的CRM、财务系统等进行打通?这一点上,无论是选择开源还是商业软件,都是一个需要前瞻性考量的重点。一个被很多人忽视的要点是,团队的协作习惯和项目管理理念,其实比软件功能本身更能决定项目的成败,工具终究是加速器,而不是救世主。

引入新系统的头三个月,通常是最关键的磨合期,这个时候最高决策者亲自使用、并不断收集反馈进行微调,比任何培训都来得有效。有时候一次小小的流程优化,就能让团队的接受度提升一个档次,这需要耐心,更需要同理心去理解员工为什么不愿意改变。数字化工具的落地,本质上是一场微型的组织变革,它的成功与否,往往取决于人性层面的洞察,而非技术参数的高低。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

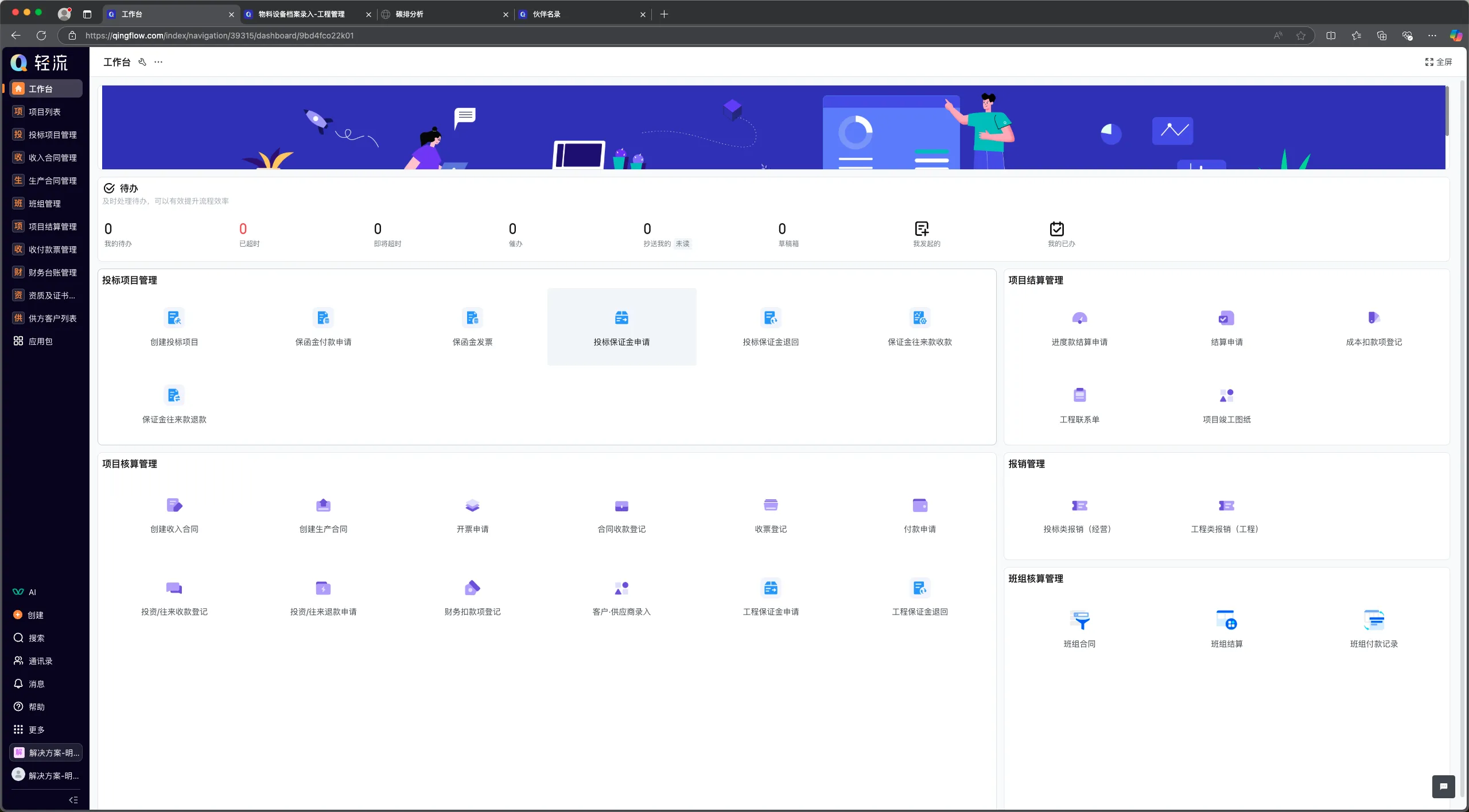

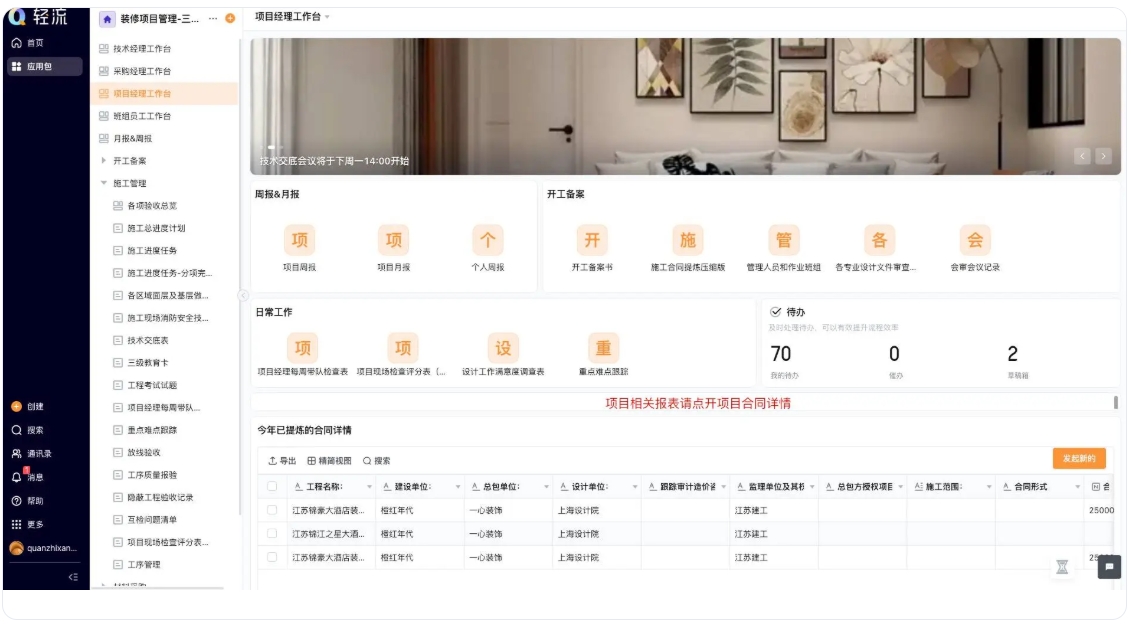

项目管理