进销存明细账怎么登账,进销存明细账填什么内容

1、为什么说登账细节决定了企业库存管理的成败

许多刚接触仓库管理的企业主常犯一个错误——认为进销存明细账只是简单的数字记录,但实际它更像是企业物流血液的心电图,每一次跳动都反映着经营的健康状况。尤其当业务量逐渐增大,那种依靠记忆或零散纸条的管理方式会瞬间崩塌,导致库存数据变成一锅粥,比如明明系统显示有货,实际拣货时却找不到商品,或者重复采购造成资金冻结。登账的及时性和准确性其实直接牵连到现金流和客户信任度,举个例子,如果销售出库后没有实时更新库存,后续订单可能继续卖出不存在的商品,引发退款纠纷甚至信誉危机。而填写内容的完整性更是追溯问题的关键,像供应商信息、批次号这些看似次要的字段,在出现质量问题时能快速锁定责任方,避免扯皮损失。所以进销存明细账绝不是会计部门的专属作业,而是需要业务、仓库、财务等多角色协作的枢纽,它的价值在于把碎片化的操作串联成可分析的数据链。

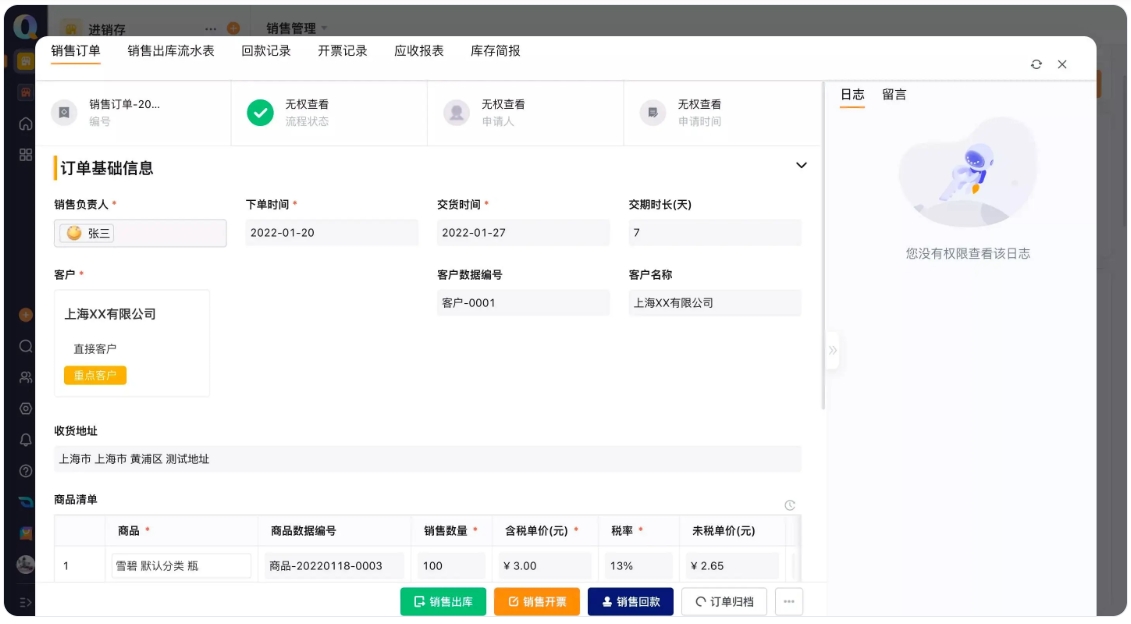

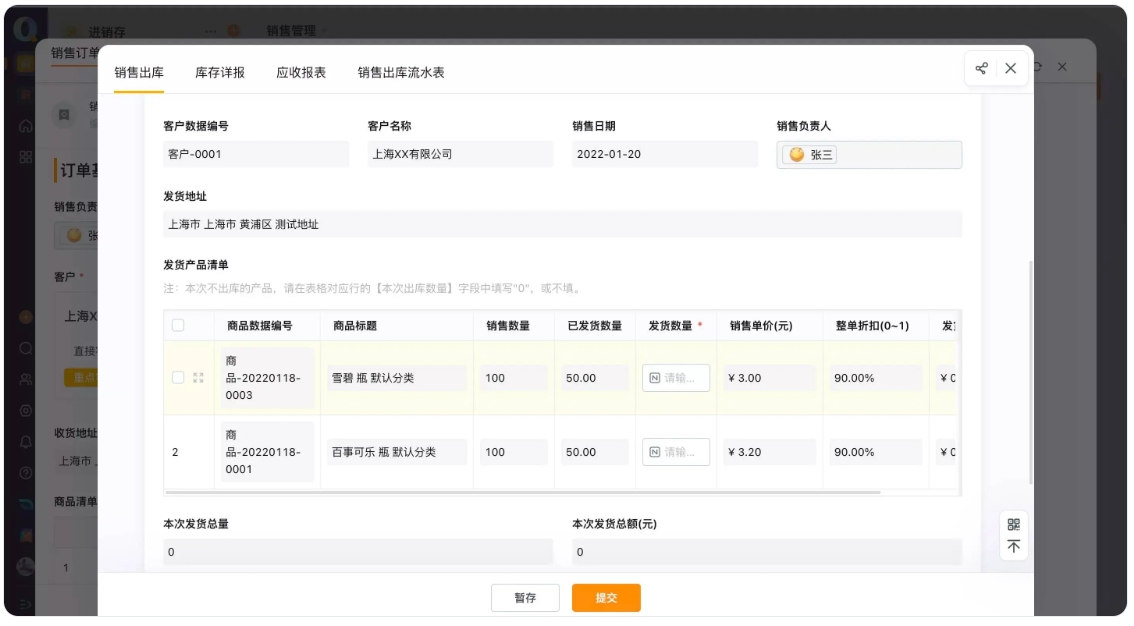

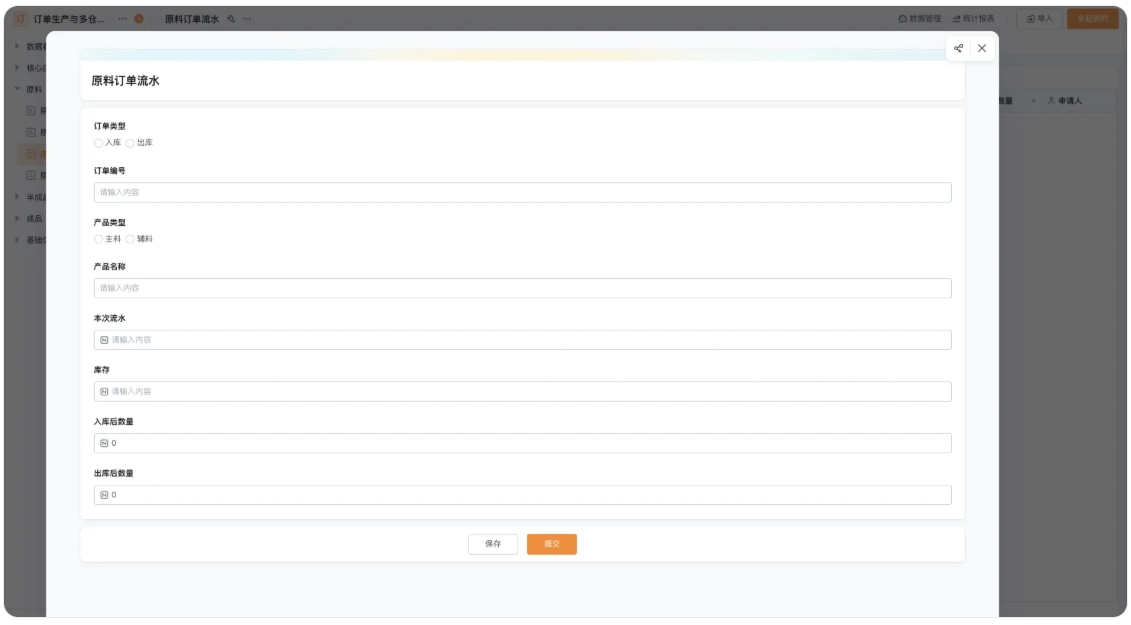

2、登账流程的底层逻辑与操作陷阱

登账的核心步骤听起来简单——无非是记录进货、销售和库存变化,但为什么很多企业做了还是乱?问题出在流程设计上。正规的登账应该像双线并行:一条线是操作流,从采购单生成到货物入库、再到销售出库,每个环节必须有其对应的单据编号和经办人签名;另一条线是数据流,即根据这些操作实时更新账面数量与金额。但容易被忽视的是“时间锁”概念,比如同一商品在短时间内既有进货又有出货,如果登账顺序错位,库存数据就会失真。更常见的陷阱是“补登心态”,总想着堆积到周末再统一处理,可记忆偏差和单据丢失会让数据可靠性大打折扣。还有啊,登账时只记数量不记金额的情况也很普遍,这导致财务核算时还得反向拼凑成本,效率低下。其实登账的本质是“业务翻译成数据”的过程,所以操作人员不仅要懂流程,还得理解每个数字背后的业务意义。

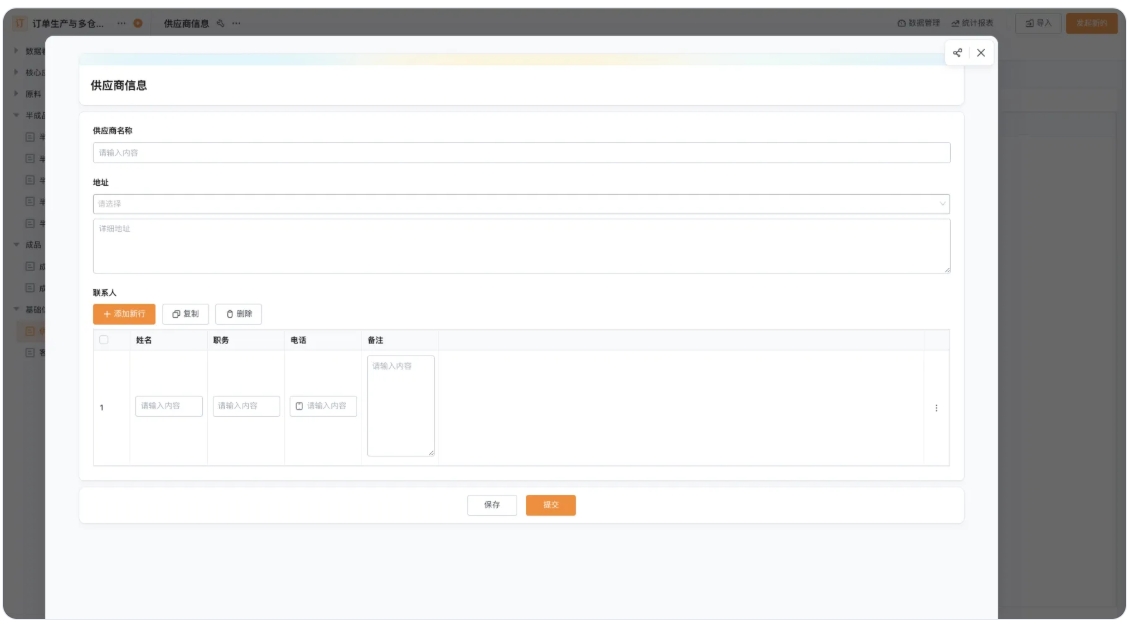

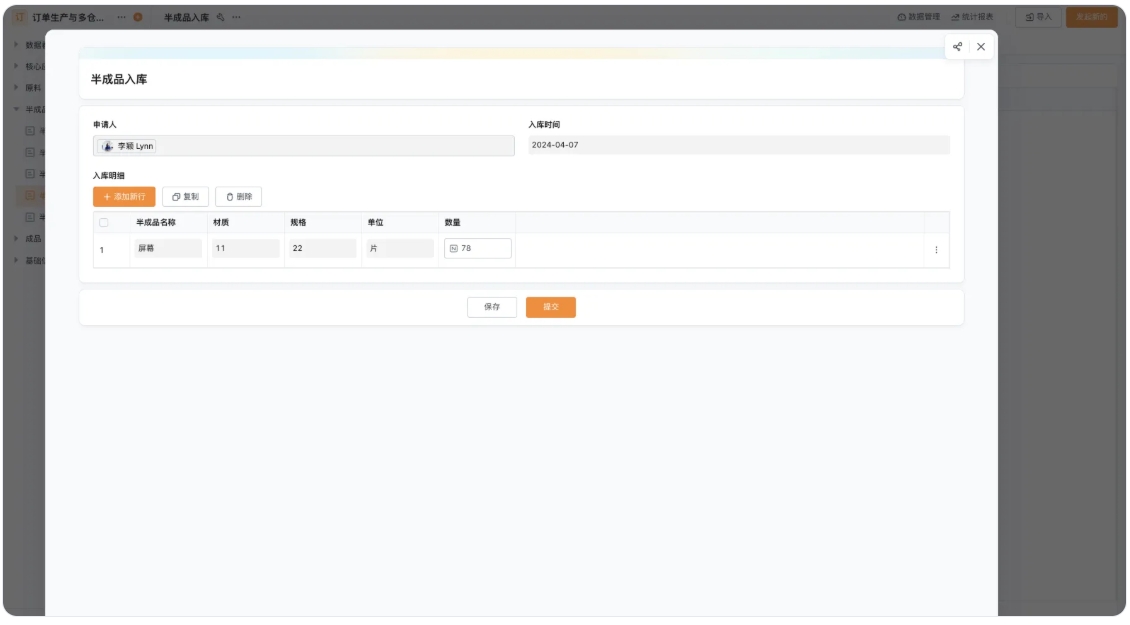

3、填写内容中那些容易被低估的字段价值

说到填什么内容,新手往往聚焦在商品名称和数量这些显性信息上,但真正发挥控制作用的往往是备注栏、规格型号这类“次要字段”。比如规格型号,如果只写“笔记本电脑”而不记录具体配置,同款不同配置的商品可能被混放,导致发错货。备注栏更是宝藏字段,像“外包装破损”“临期品”这些注释,既能提醒仓库人员谨慎处理,又在后续盘点差异时提供追溯线索。而单据编号的填写绝非形式主义,它应该是唯一且可回溯的——通过编号就能看出是采购入库(RK开头)还是销售退货(TH开头),这样在审计或对账时能快速定位原始凭证。其实填写内容的设计反映了企业管理粒度,过于简化的模板虽然省时,却埋下了数据模糊的雷,但过度复杂又会增加操作负担,所以关键是在必要细节和实操可行性间找平衡。

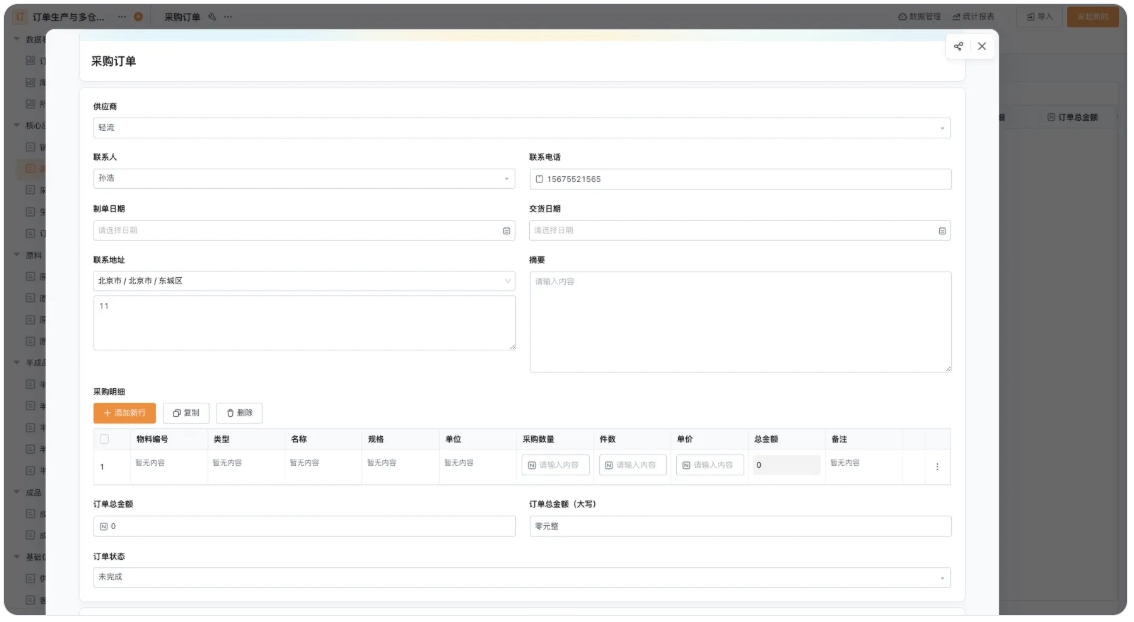

4、手工账与数字工具的碰撞误区

现在很多小企业还在用Excel记账,觉得灵活又便宜,但真能替代专业系统吗?这里有个认知偏差:手工账的优势在于入门门槛低,可随着业务复杂化,公式错误、版本混乱这些问题会越来越频繁。而专业进销存软件的核心价值不仅是自动化计算,更是通过字段校验、必填项强制等功能减少人为疏漏。比如在填写金额时,系统自动校验数量乘以单价是否匹配总金额,这种即时纠错在手工账里很难实现。不过工具选择也不是越高级越好,对于初创团队,先用结构化表格摸清数据需求,再过渡到系统可能更稳妥,否则容易陷入功能冗余的困扰。重要的是,无论用什么工具,填写的规范性和一致性才是数据可用的基础,否则再先进的系统也只是垃圾数据的加速器。

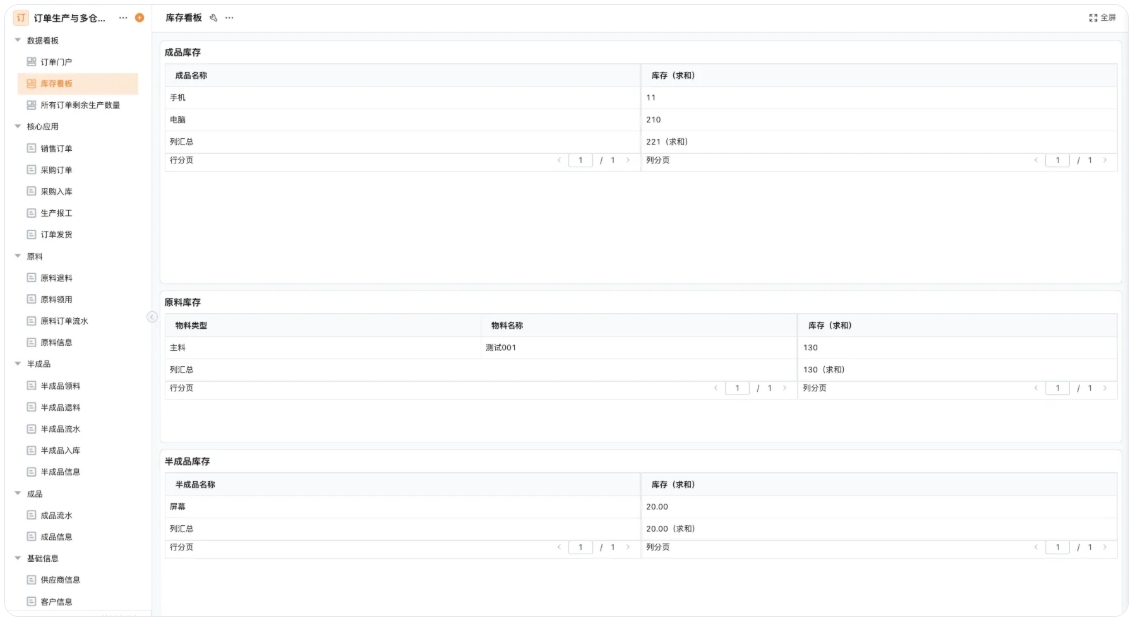

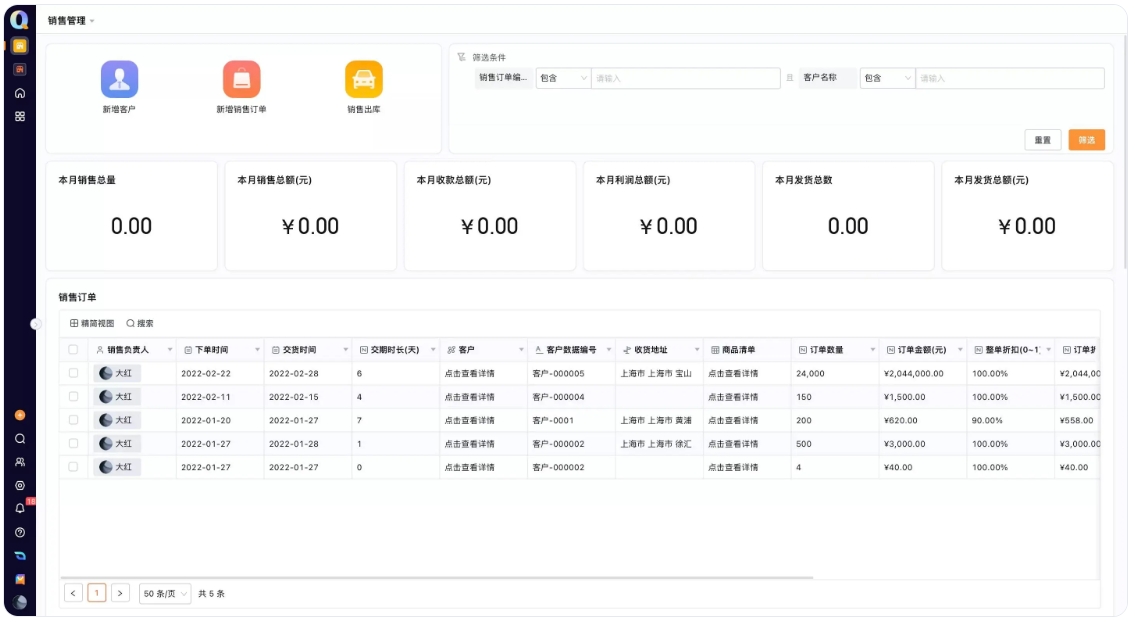

5、从账本数据到决策支持的思维跃迁

其实很多企业主只把进销存明细账看作“记录历史的账簿”,但它的更高阶应用是预测未来。比如通过分析出入库频率,能判断哪些是快流转商品需要高备货,哪些是滞销品该促销清仓。更进阶的是,结合填写内容中的供应商交货周期数据,可以优化采购时点,避免断货或积压。这里有个反常识的点:账本的准确性其实比实时性更重要——偶尔延迟几小时登账未必致命,但若长期数据失真,所有分析都是空中楼阁。所以优秀的管理者会建立“数据审计点”,比如定期抽查单据与账本匹配度,或设置库存差异率红线,一旦超标就触发流程复盘。这种从被动记录到主动挖掘的转变,才是进销存明细账带给企业的真正竞争力。

6、人性化设计让登账不再痛苦

最后想分享一个反直觉的见解:登账效率的提升不一定靠严格考核,而是降低操作阻力。比如在填写内容中,将常用供应商设置成下拉菜单选项,比手动输入减少错误;或为移动端设计极简登账界面,让仓库人员扫码后只需填数量即可自动带出其他信息。这些细节看似微小,却直接影响员工的使用意愿和持续性。毕竟再完美的流程如果反人性,最终也会被 circumvent(绕开),所以让登账变得“轻松甚至愉悦”,才是确保数据质量的长效机制。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理