旅行社门店系统入库流程详解,小旅行社门店系统选型指南

其实很多旅行社老板在第一次接触门店系统时候,总会觉得那不过是个高级点的记账工具——这种误解恰恰让不少企业白白浪费了资源,仓库管理里最容易被忽视的入库环节,其实决定着后续所有操作的流畅度,而选型不当的系统更像是个拖后腿的队友,不仅没提升效率反而增加了员工抱怨。为什么有些门店上了系统反而更乱了?往往是因为基础数据录入的规范性和系统与业务模式的匹配度出了岔子,入库流程看起来只是把产品信息输进电脑,但它背后牵扯到库存准确性、财务对账和客户信任的链条;而小旅行社选系统时总盲目追求功能大全,忽略了自身业务轻量化的特点,结果买了个航空母舰来捕鱼。这两个问题如果能理清楚,门店数字化就算成功了一半,毕竟系统是给人用的不是给机器看的。

1、入库流程里那些容易被忽略的细节

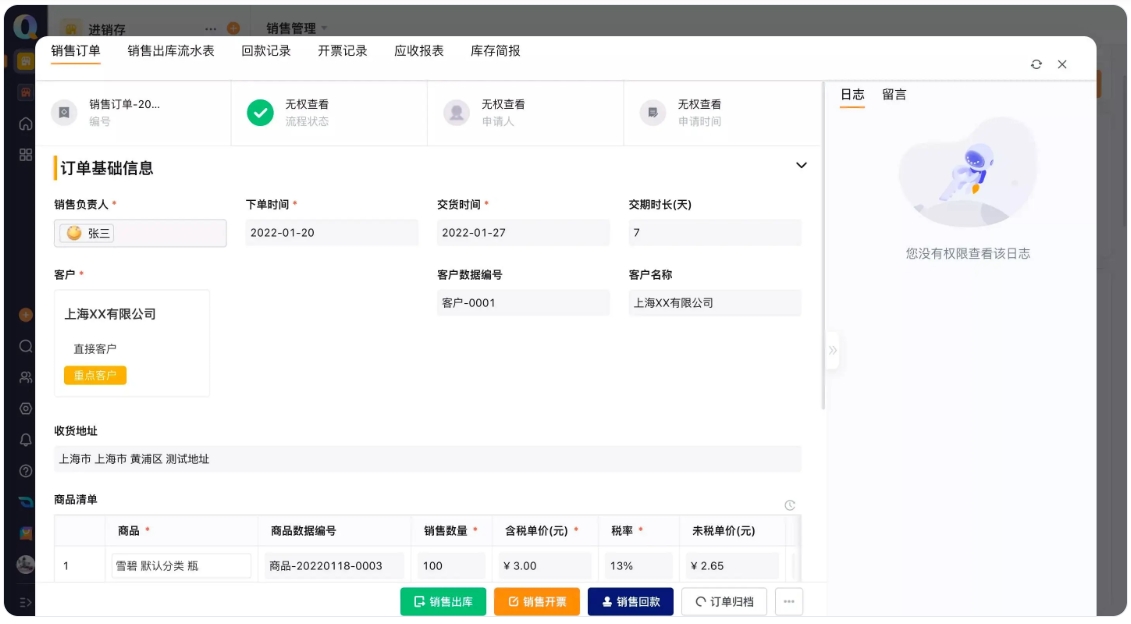

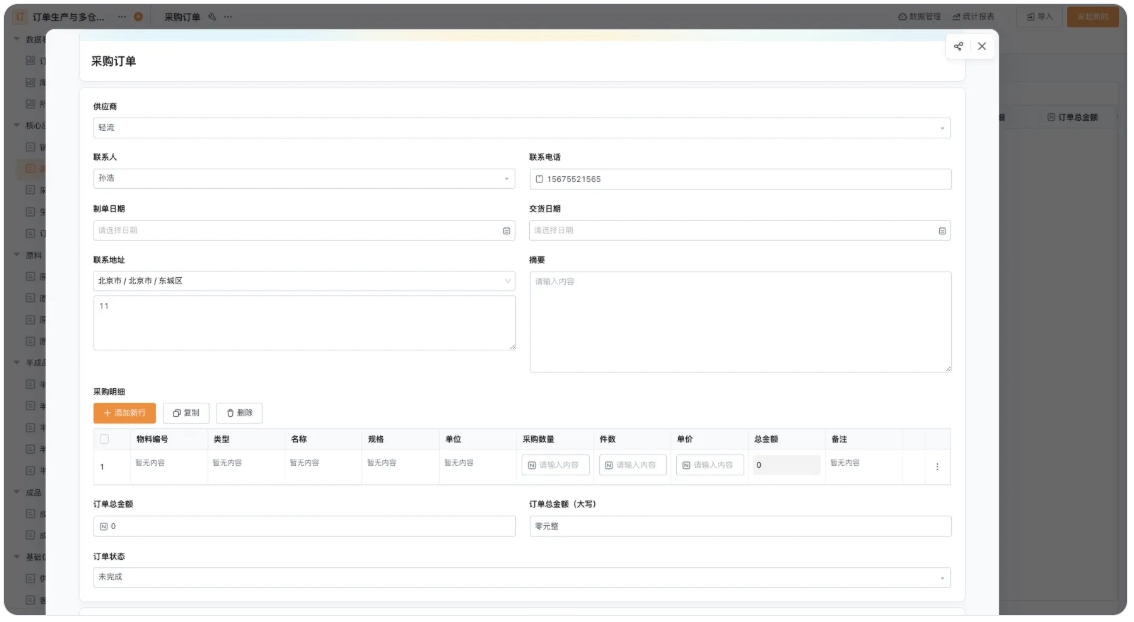

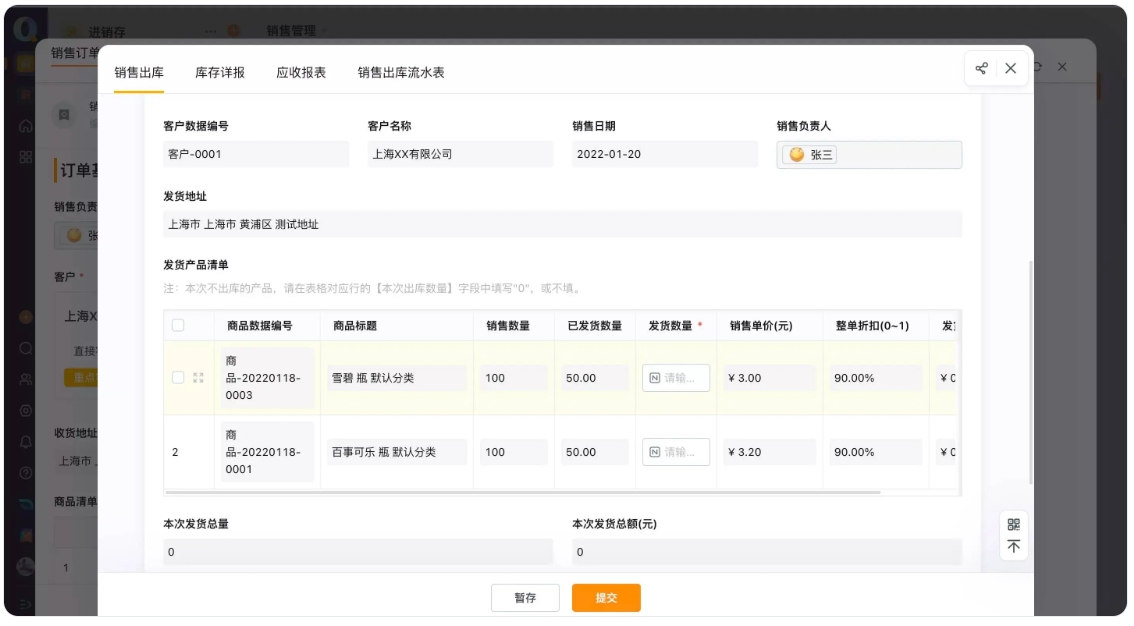

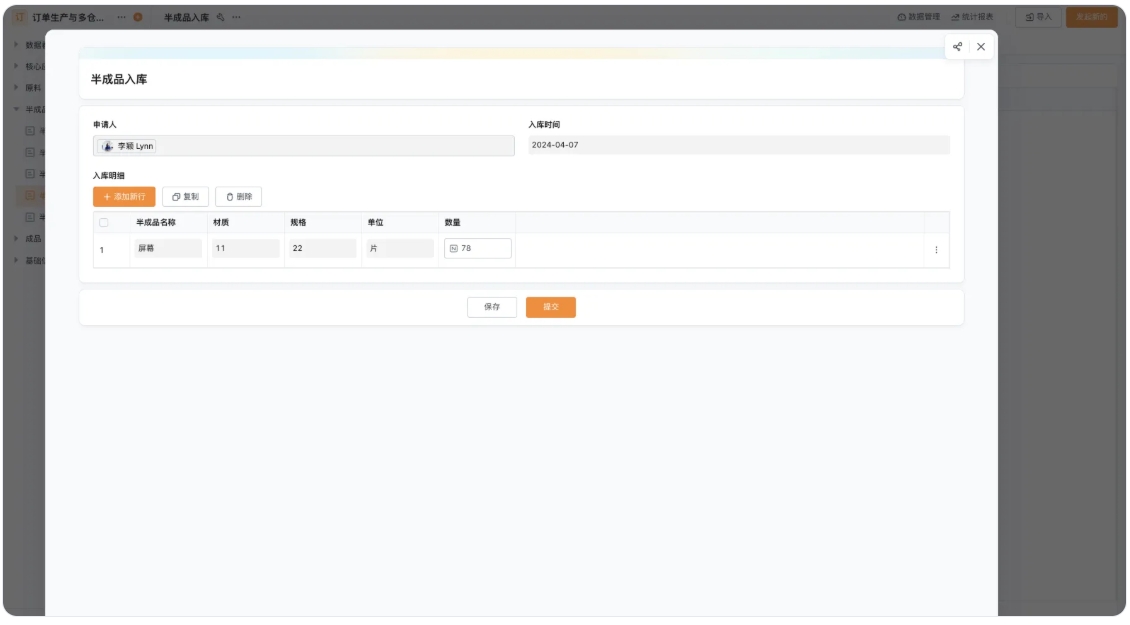

入库真的只是扫码输入数量吗?远不止如此——它其实是物资进入仓库后的“身份注册”环节。比如旅行社会收到供应商送来的宣传册、礼品或者电子设备,入库时如果只记录数量不绑定批次号,后期想追溯某批过期宣传册的发放情况就变得不可能。更麻烦的是,多人同时操作时系统权限设置不清,实习生误删了已入库数据又没备份,整个月库存对不上。所以入库第一原则是标准化编码规则,哪怕用最简单的“日期+产品类型+序列号”组合,也能避免后续盘点时对着模糊记录干瞪眼。

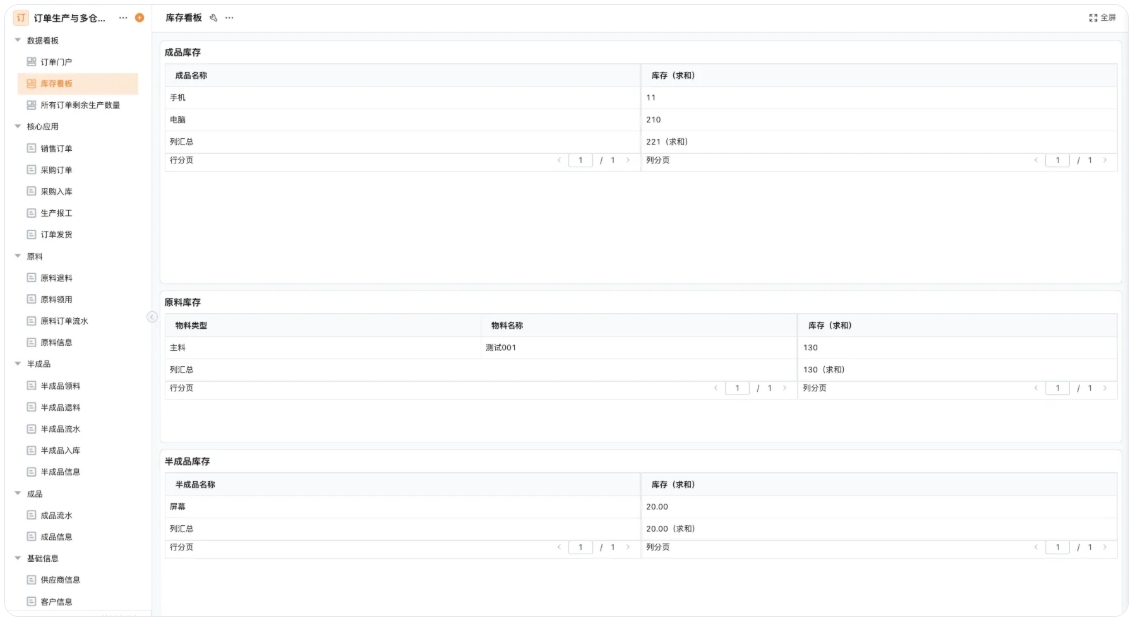

那怎么确保入库数据实时同步呢?很多小旅行社靠手工表格更新,总滞后半天,导致前台卖了缺货线路。理想状态是系统能设置阈值预警——当某个热门线路库存低于安全线,自动触发补货提醒甚至生成采购单。但现实中更常见的是,员工图省事批量导入数据,格式不统一导致系统误读,比如“北京-云南”线路被识别为两个独立产品。所以入库培训不能只教点鼠标,得让员工理解数据连贯性对销售决策的影响,比如库存状态实时更新能避免超卖引发的客户投诉,这种隐性成本减少才是系统价值的体现。

2、小旅行社选系统最该避的坑

小旅行社选系统最大误区是什么?是盲目照搬大型连锁店的方案。人家用得起定制化模块和专职IT团队,但你可能连维护预算都紧张。所以选型时得先问自己:我们需要多少并发用户?线路产品变更频率高不高?员工手机操作占比多大?有些系统界面花哨但加载缓慢,门店网络不稳定时员工宁愿手写单子,这就本末倒置了。更关键的是售后响应速度——系统崩溃时客服能否10分钟内介入,比功能多寡实际得多。

但便宜系统就一定适合吗?也不尽然。免费版可能限制数据导出次数,或者隐藏费用如按短信通知条数收费。有个常被忽略的点是系统扩展性——现在只做国内短线,明年想开拓跨境业务时系统能否平滑升级?毕竟迁移数据成本可能比买新系统还高。所以谈判时要明确问供应商:能否提供API接口方便未来对接第三方平台?是否有老客户案例可考察?测试期一定要模拟高峰压力,比如黄金周同时处理50个订单会不会卡顿。记住系统是长期伙伴不是一次性消费,它的灵活性决定了你能跑多快。

3、入库与选型如何互相牵制

入库流程设计其实能反向检验系统是否合格。比如测试时让供应商同时送10种宣传物料,系统能否快速批量扫码入库?选型时容易过度关注报价,却忘了评估操作逻辑是否符合员工习惯——如果入库需跳转五个页面,员工大概率会找捷径埋下隐患。更典型的是,系统选型没考虑入库校验环节,导致错误数据一路污染到财务报表。

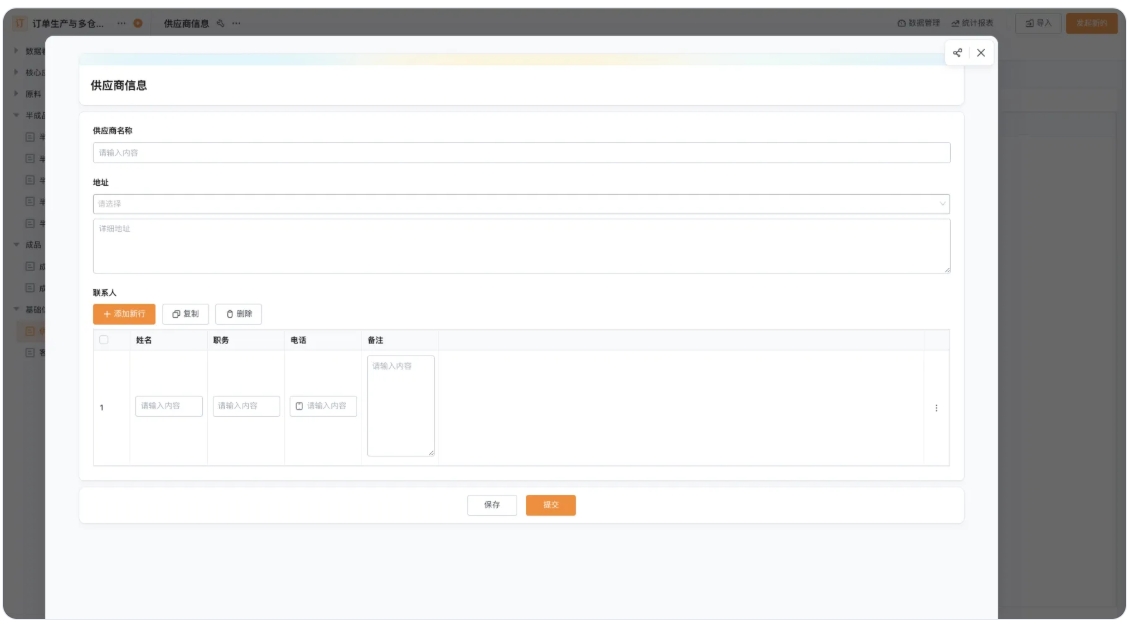

这种耦合性在跨部门协作时更明显。财务部需要入库时同步生成应付账款,但业务员可能忘了勾选“已付款”选项,月底对账平不了。所以选系统得看它能否强制关键步骤完成,比如未填写供应商信息的入库单无法提交。但也要避免流程僵化,比如临时赠品入库可以简化流程,毕竟系统是服务业务不是束缚业务。值得思考的是,为什么有些企业用基础功能也能管得好?因为他们把入库规则内化成了员工习惯,而不是完全依赖系统弹窗提醒。

4、给新手的独家实操心法

新手最该关注什么?不是技术参数而是员工接受度。再先进的系统如果员工抵制也是摆设,所以选型时让前台和计调员参与测试,他们的痛点最真实。比如入库时能否拍照上传物资状态?这种小功能可能比复杂报表更实用。另一个误区是追求“完全自动化”,其实部分环节保留人工审核更有弹性——比如高价设备入库需主管二次确认,这种控制比全自动更安全。

但人性化不等于放任,关键节点必须刚性。比如所有入库物资必须关联采购单号,避免账外循环。系统选型本质是平衡艺术,在标准化和灵活性之间找支点。有个反直觉的观点:有时系统功能少反而是优势,因为它逼着团队先优化线下流程。毕竟系统只是工具,真正提升效率的是梳理清楚的业务逻辑。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理