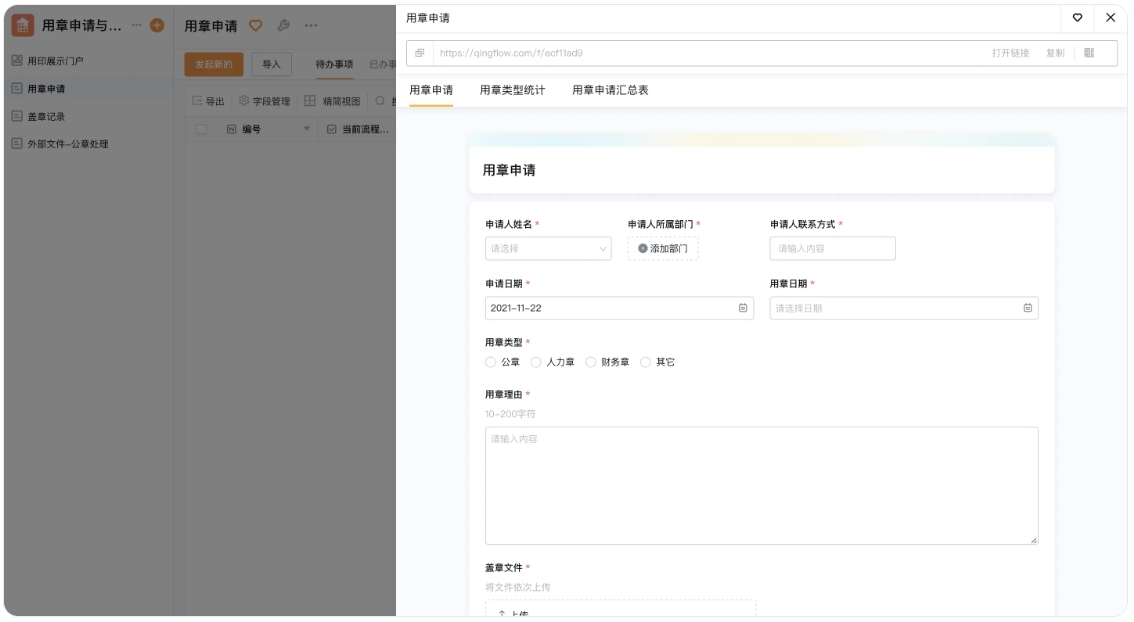

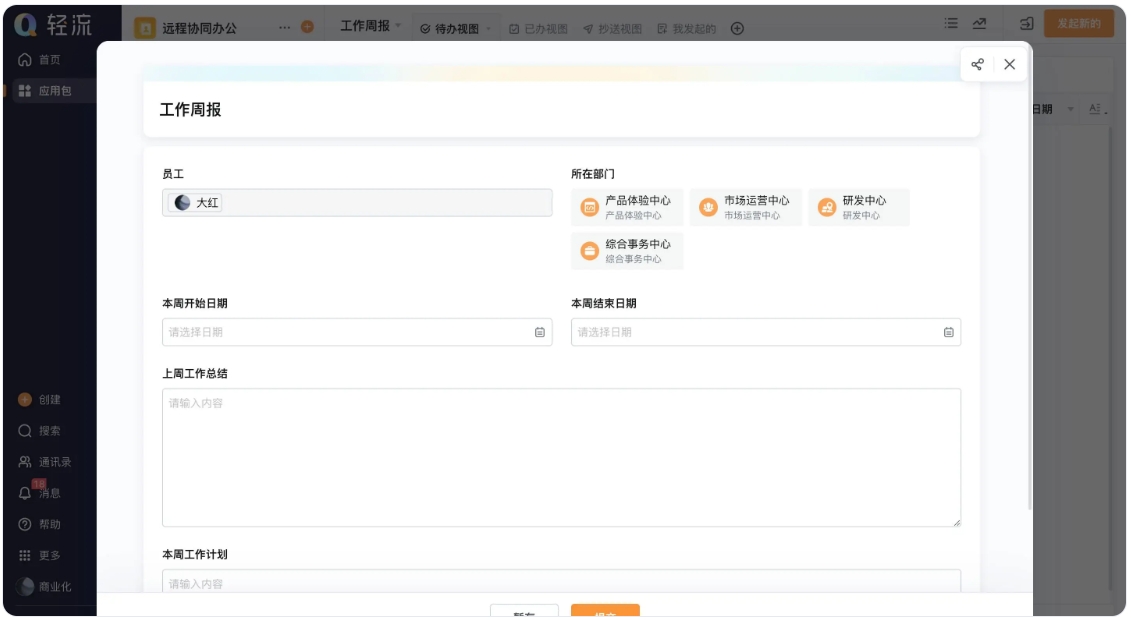

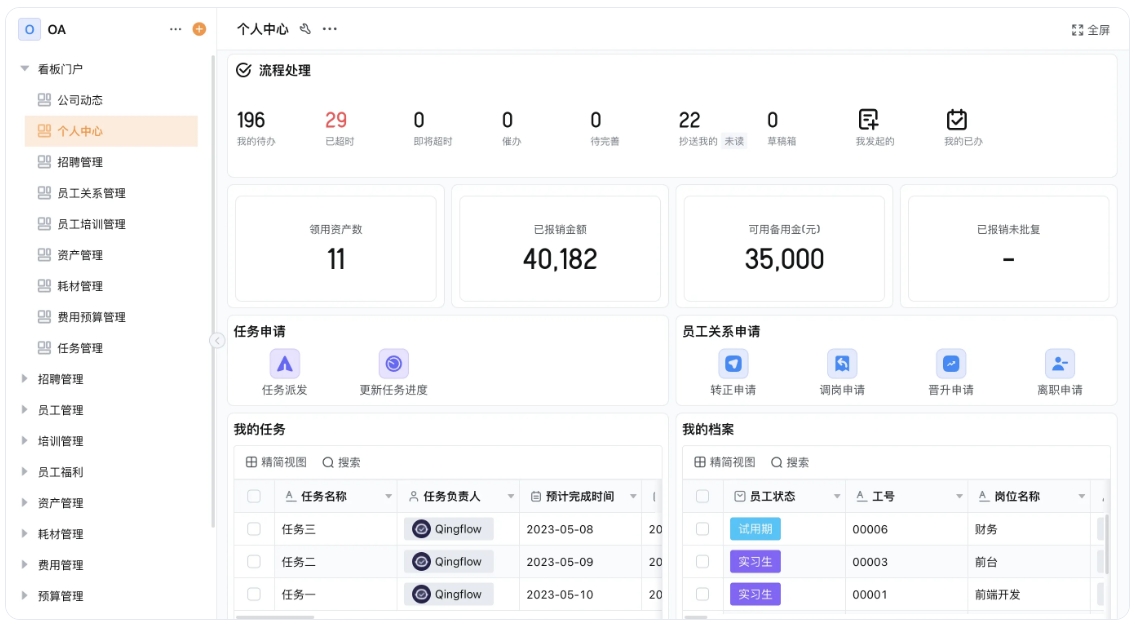

流程引擎可视化建模,多级审批流程引擎

1、当流程审批成了“堵车现场”,企业到底缺了什么

你有没有遇到过这样的场景:财务报销卡在部门经理那儿三天没动静,采购申请在微信群被@了八遍还是没人理,新员工入职流程跑完一半发现卡在离职证明上?这些看似零散的问题,其实都指向同一个核心:企业流程引擎的设计是否真正匹配了业务逻辑。传统OA系统最要命的不是功能少,而是“死脑筋”——流程节点固定得像水泥墙,业务一变就得找开发改代码,权限配置混乱到连管理员都搞不清谁能批、谁不能批。更糟糕的是,很多企业把“多级审批”简单理解为“多几个人点同意”,结果流程越堆越长,效率反而断崖式下跌。流程引擎真正的价值在于它像人体的“神经系统”:可视化建模是让管理者“看见”流程全貌的眼睛,多级审批架构则是确保指令精准传导的神经元。缺了这两者,再贵的OA系统也不过是台生锈的机器,转得动但跑不远。

2、可视化建模:别让流程设计变成“程序员特权”

为什么业务部门总抱怨IT团队动作慢?因为传统流程配置得写代码、画流程图还得懂技术语法,业务主管提个需求就像在和外星人说话。而可视化建模的本质是把流程设计权还给业务专家:

- •

拖拽式节点搭建:像拼乐高一样组合审批节点,部门主管自己就能把“采购申请”拆成“预算校验→比价审核→合同生成”三步,不用等IT排期。

- •

实时逻辑预演:添加“金额>5万自动跳财务总监”条件分支时,系统立刻模拟不同金额的流转路径,避免上线后才发现卡死。

- •

权限映射直观化:把“部门经理”角色拖到审批节点上,自动关联其管辖范围(如销售部经理只能批销售部的单子),彻底消灭“越权审批”漏洞。

但很多企业栽在“过度设计”上——非要把每个流程都塞进几十个节点,结果员工填单时直接懵圈。好的可视化工具该像导航软件:只显示关键路口,冗余信息全折叠。

3、多级审批架构:从“层层签字”到“智能路由”

多级审批最怕什么?不是层级多,是僵化的层级拖垮了业务敏捷性。真正高效的架构要解决三个矛盾:

① 固定流程与动态业务的矛盾

比如采购审批,常规路径是“员工→主管→财务”,但紧急采购需跳过主管直通财务,而大宗采购需临时插入法务节点。僵化系统只能走固定路径,智能引擎则支持:

- •

动态加签:主管审批时发现风险,一键拉法务介入,新节点自动插入当前流程。

- •

条件短路:设定“历史合作供应商+金额<10万”自动免审,直接触发合同生成。

② 效率与风控的平衡

财务总监的审批时间往往最金贵,盲目把所有高金额流程推给他只会制造瓶颈。多级引擎应具备智能分流能力:

- •

负载均衡:当财务总监待批任务>20条时,系统自动分流部分给副总监。

- •

风险分级:仅高风险供应商(如新签约、黑名单)才推送高管,成熟伙伴走快速通道。

③ 权限的“精确制导”

权限失控是多级审批的隐形炸弹——销售总监误批了研发部的设备采购单,只因系统只按职级设权限。真正的解决方案是四维管控:

- •

角色维度:岗位职责(如“研发总监”)

- •

数据维度:管辖范围(如“仅限研发部采购单”)

- •

动作维度:操作类型(如“可驳回但不可加签”)

- •

时效维度:有效时段(如“代批权限仅限本周”)

4、选型避坑:别被“伪可视化”和“假智能”忽悠了

市面上不少OA系统标榜“可视化建模”,实则藏着致命陷阱:

- •

伪可视化陷阱:流程配置仍需写SQL或脚本(如设置条件需编码“if(amount>50000)”),业务人员根本玩不转。

- •

静态权限漏洞:角色权限绑定在流程模板上,组织架构调整后全乱套(如某人调岗后仍能批原部门单据)。

- •

纸面多级架构:号称支持多级审批,实际每级只能“同意/拒绝”,缺乏转签、会签、退回到指定节点等灵活操作。

实测方法:要求供应商现场演示“采购流程紧急加签”场景。观察能否在3分钟内完成:1)拖拽新增法务节点;2)限定仅当前单据生效;3)自动通知法务并同步历史审批意见。做不到这三点的系统,上线后必成摆设。

5、未来引擎:当流程开始“反哺”管理决策

今天最被低估的趋势是——流程数据正成为企业诊断自身问题的CT扫描仪。比如某企业发现“市场活动审批”在法务节点平均滞留72小时,深度排查才知合同模板过时导致反复修改;另一公司通过流程热力图发现分公司频繁跳过质检节点,反向倒逼供应链改革。这些价值远超“提速省钱”的层面,它让管理从经验主义迈入实证主义。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理