一般进销存表格怎么做,进销存表格怎么设置

面对日益复杂的库存管理和销售跟踪需求,许多中小企业主往往陷入手工记账的繁琐泥潭,而专业软件的高成本又让人望而却步,进销存表格的自主搭建其实是一条值得探索的中间路径——它既能规避传统方式的滞后性,又不会给初创团队带来沉重负担。但问题在于,很多人对表格的理解还停留在简单记账层面,误以为只要罗列数据就能解决问题,实际上进销存表格的核心在于动态关联与业务映射,它需要将采购、销售、库存三个孤立环节串联成可追溯的数据流。比如一次疏忽的入库记录可能导致整个季度的利润测算失真,而一个设计合理的表格却能在关键时刻成为经营决策的“雷达系统”。尤其对于刚踏入管理门槛的企业用户而言,理清表格背后的逻辑远比掌握公式操作更重要,毕竟工具只是骨架,融入业务场景的血肉才能让它真正活起来。

1、进销存表格究竟应该包含哪些核心模块

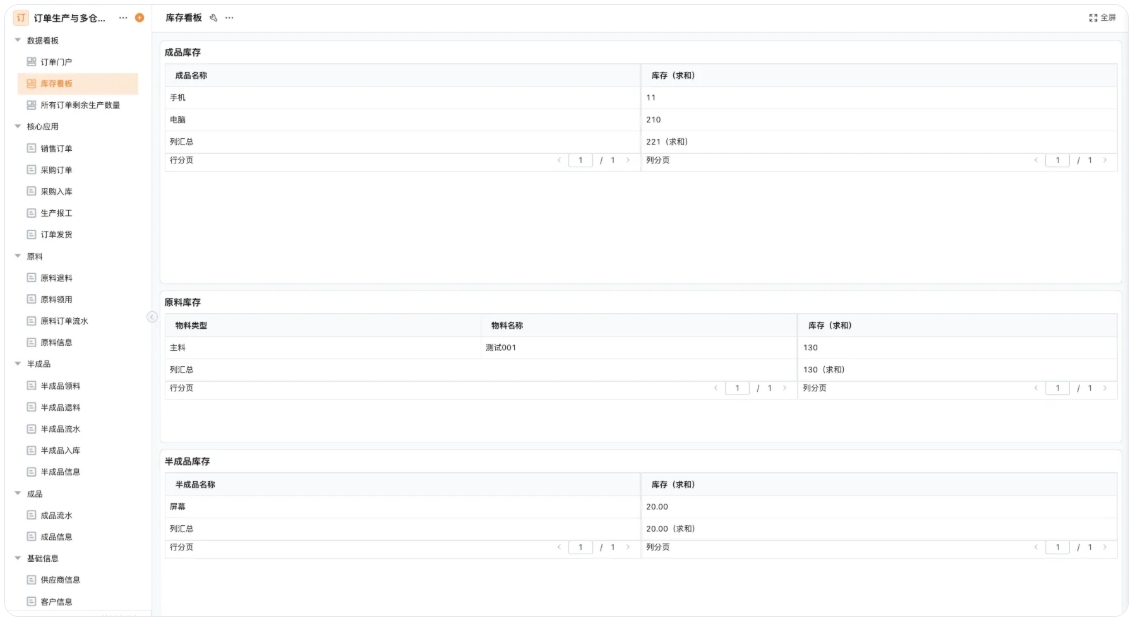

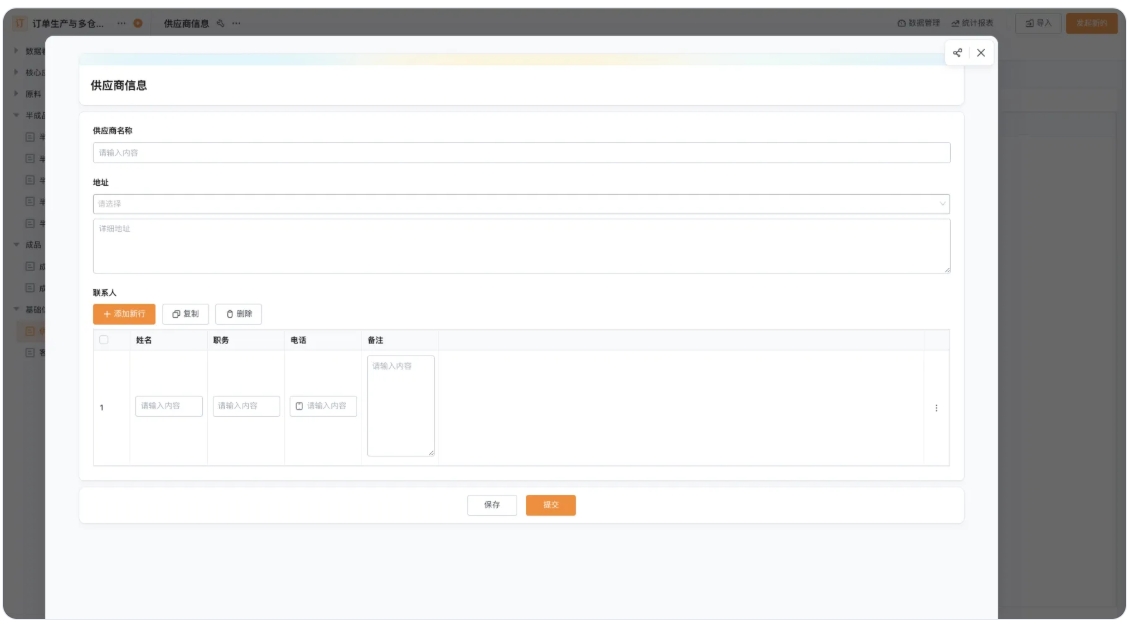

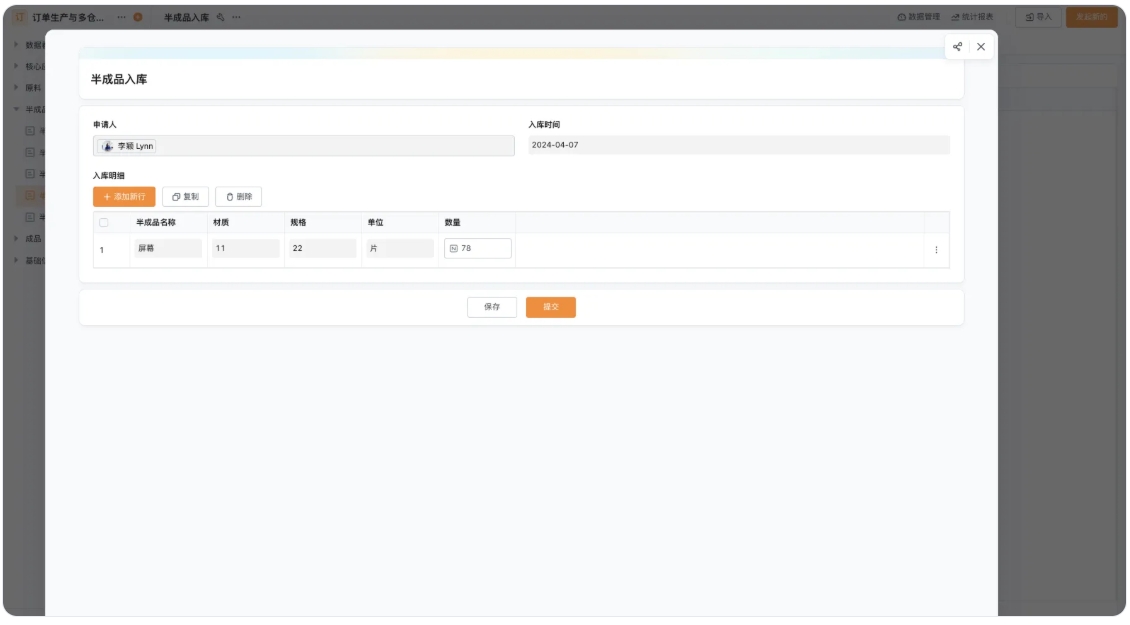

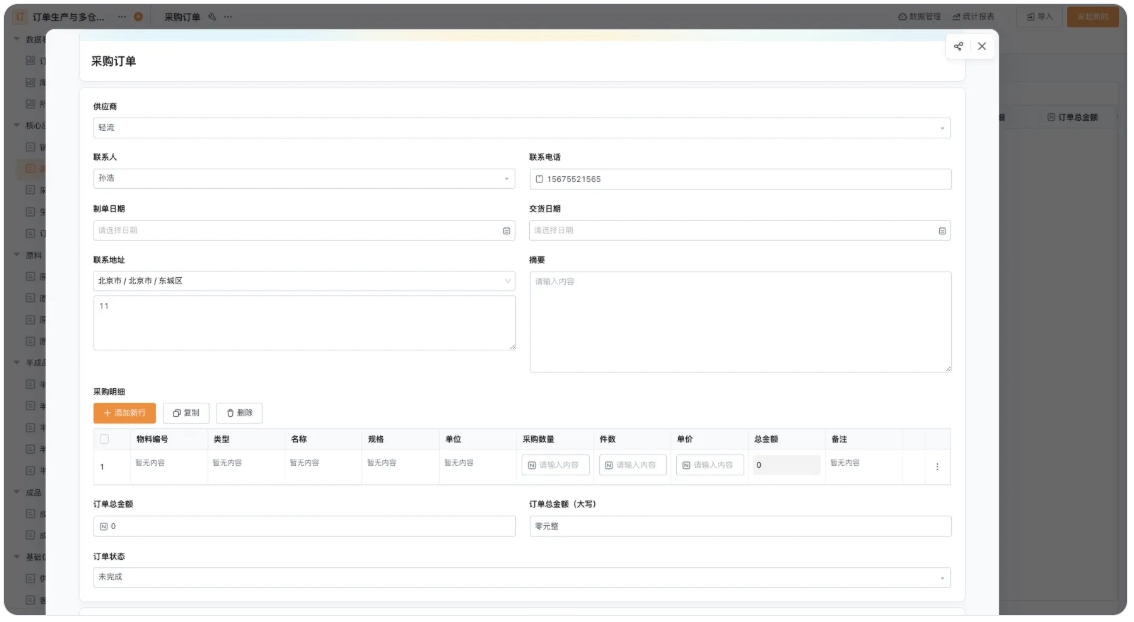

你可能好奇,一个能实际解决问题的进销存表格到底长什么样?它绝不是简单罗列商品名称和数字的流水账,而是由三个环环相扣的模块构成:商品档案、流水记录、库存看板。商品档案相当于表格的“身份证库”,需要记录每种商品的唯一编码、规格单位等基础信息,这是避免后续数据混乱的前提。流水记录则负责捕捉每一次进出库动作,包括日期、交易对象、数量单价等细节,这里特别要注意的是进货与销售必须分表记录但统一编码,否则库存计算会变成一笔糊涂账。而库存看板则是动态结果的展示区,它应当通过公式自动关联前两模块的数据,实时反映每种商品的结存数量与资金占用情况。这种结构设计的好处在于,当你想查询某款产品的销售趋势时,只需筛选对应编码就能追溯从采购到售出的全流程,而不是在杂乱无章的记事本里大海捞针。

2、表格设置中最容易被忽略的关联性陷阱

很多人在设置表格时沉迷于格式美化,却忽略了数据之间的联动规则,这正是后期统计误差的根源。比如商品编号的设定,如果随意使用“001”“002”这类简单序列,一旦商品品类扩张就会面临重号风险。正确做法是采用“品类缩写+日期+序列”的复合编码(如“FOOD0925001”),这样即使新增上百种商品也能保持唯一性。另一个常见误区是手动填写库存数值,这会导致进销记录与库存数据脱节。其实借助SUMIF这类函数,可以让表格在录入新进货量时自动累加库存,销售时自动扣减,公式的介入才是杜绝人为错误的关键。但要注意,公式不是越多越好,比如有些用户为了显示“专业度”堆砌复杂数组公式,反而让表格卡顿难维护——对中小企业来说,计算准确比计算炫技更重要。

3、为什么你的表格总变成“死数据”档案

不少企业主抱怨表格用着用着就失效了,问题往往出在缺乏更新机制上。进销存表格本质是动态工具,它需要像植物浇水一样定期维护。比如每月末核对实际库存与账面数据,发现差异要及时追溯是录入延误还是损耗未登记。更关键的是,表格结构需要随业务进化而调整:若企业新增了代理业务,原有字段可能无法记录“佣金比例”;若开展电商业务,则需增加“平台订单号”字段。这种迭代意识能让表格持续赋能业务,而非沦为电子废纸。值得一提的是,维护频率与业务规模成正比——日流水超百笔的企业可能需要每日盘点,而小型商铺或许每周一次即可,盲目套用高频次反而会增加团队负担。

4、从记账工具到分析引擎的跃迁秘诀

当表格运转稳定后,其实还可以进一步挖掘数据价值。比如通过对比不同季度的库存周转率,能发现哪些商品长期积压;分析客户采购频率与金额,可以自动划分等级并制定差异化服务策略。这些分析并不需要高深技术,只需在原有表格中增加辅助列:用“本月出库量/平均库存”公式计算周转率,用“客户交易总额”排序生成重要度排名。这种低成本的分析尝试,往往能帮企业跳出“为记账而记账”的困境,真正让数据指导行动。当然,要注意避免过度分析——初创团队优先关注滞销品预警与现金流健康度足矣,等业务复杂后再引入更细分的指标。

5、给表格新手的三个反常识建议

基于常见误区,我想分享几条颠覆传统认知的经验:其一,不必追求一步到位的“完美表格”,很多企业花数月设计复杂模板,结果业务已转型而模板作废。建议先用基础版跑通核心流程,再逐步添加功能。其二,警惕“自动化幻觉”,即使公式再智能,仍需要人工定期复核关键节点(如大宗交易记录),系统不会百分百捕捉所有异常。其三,表格权限管理比想象中重要——仓管员应只能填写进出库数量,而财务可查看金额字段,这种分工既能保护敏感数据又能明确责任。这些细节看似微小,却决定了表格能否长期融入组织习惯。

或许未来企业会升级至专业软件,但亲手打磨表格的过程,本身就是理解业务逻辑的最佳启蒙。当你看着数据流动如何驱动采购决策、库存调整,这种深度参与感是预制软件无法赋予的。而比工具选择更重要的,是培养一种“用数据说话”的思维惯性,它会让管理行为从经验猜测转向证据支撑。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理