OA信息化平台选型指南,OA信息化平台实施步骤

1、OA信息化平台到底能解决企业哪些痛点,为什么选型和实施如此关键

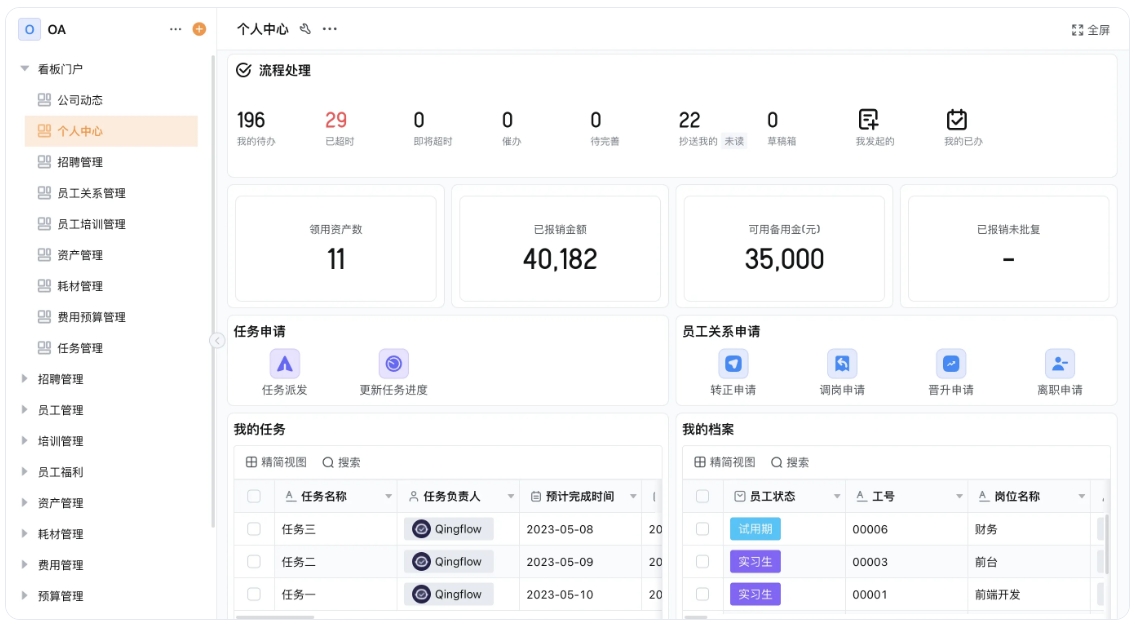

当你第一次听说“OA信息化平台”这个词,可能会觉得它像个高大上的黑盒子,离日常管理很远,但实际上它恰恰是解决企业那些琐碎办公难题的钥匙——比如审批流程卡在某个领导出差回不来、员工找不到最新版文件、部门之间信息传递靠吼这些尴尬场景。OA平台的核心就是把纸质单据和跑腿沟通给数字化了,让数据多跑路、人少折腾,但为什么很多企业上了OA反而觉得更乱了呢?问题往往出在选型和实施这两个环节没踩准。选型就像挑鞋子,不合脚再名牌也磨脚,比如有些企业盲目追求功能大而全,忽略了自身业务场景的适配性,结果员工抱怨系统太难用;实施则像穿鞋走路,方向错了容易崴脚,像没有提前培训就强行推广,导致抵触情绪蔓延。选型和实施的本质是平衡企业短期需求与长期发展,光看价格或品牌不行,得综合评估流程匹配度、团队接受度甚至未来扩展空间。从我接触的案例看,成功引入OA的企业通常把选型视为“管理诊断”机会,通过梳理流程短板来倒推系统需求,而不是被动接受供应商推销。实施阶段则更考验内部协作能力,毕竟OA不是装完就灵的神器,它需要技术部门、业务部门和管理层三方持续磨合,才能把工具价值真正转化为效率。

2、选型指南:如何避开常见坑洼,找到最适合企业的OA平台

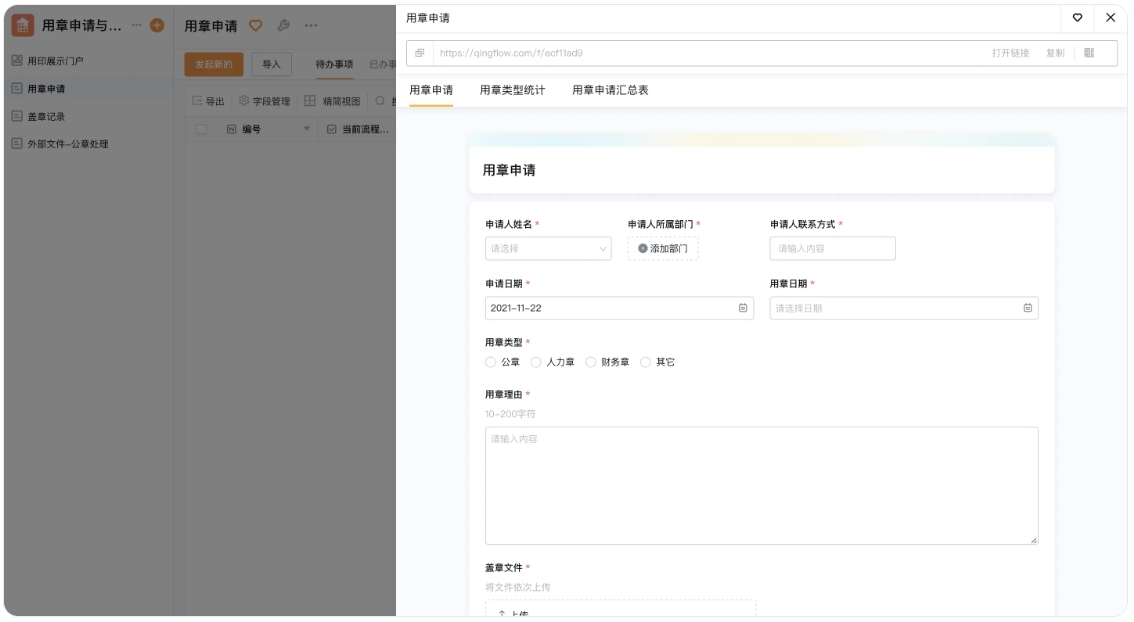

选型第一步往往最让人迷茫——市面上OA产品那么多,从老牌泛微、致远到新兴云平台,该从哪入手判断?其实关键在于厘清“必要功能”和“锦上添花”的区别。比如基础流程审批、文档共享这些是刚需,而AI智能分析可能对初创企业太超前。这里不妨自问:我们的核心需求是解决沟通效率、流程标准化还是整合现有业务系统?答案会直接指向不同产品类型。其次,评估供应商时除了看技术参数,更要关注其行业经验和服务响应速度,比如是否提供定制化演示案例、售后支持是否本地化。有些企业容易陷入“参数对比陷阱”,盲目追求高性能却忽略实际使用场景,就像买手机非要顶配芯片结果只用来打电话。另外数据安全性常被低估,尤其是涉及财务审批或客户信息的企业,必须确认平台是否符合国家等保标准或支持私有化部署。选型过程中建议组建跨部门小组试用手感,让最终用户参与评分,毕竟员工用不顺的系统再便宜也是浪费。

3、实施步骤详解:从规划到上线的全程拆解

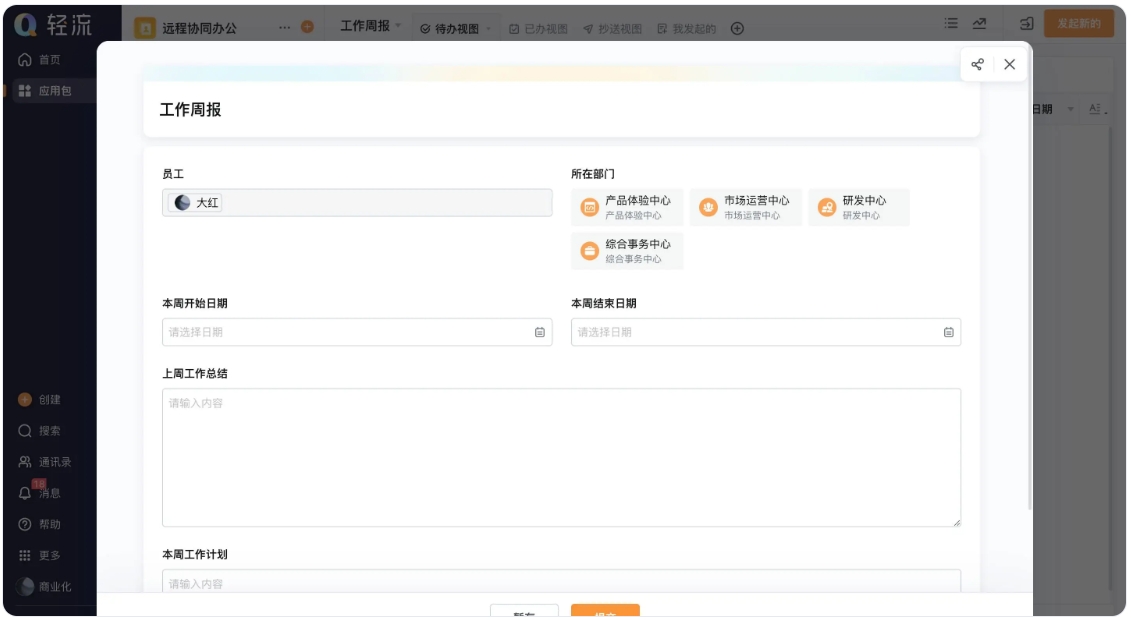

实施OA平台常被比喻为“给飞行中的飞机换引擎”,既要保证业务不停摆,又要平稳过渡到新系统。科学的实施流程通常分四阶段:需求调研、方案设计、试点推广和全面上线。需求调研阶段最忌一刀切,得通过访谈和流程梳理把各部门痛点量化成具体指标,比如“财务部希望报销周期从5天缩至2天”。方案设计时则要优先固化高频通用流程,像请假、报销这些标准动作先跑通,再逐步个性化定制。试点推广环节建议选一个配合度高的部门试水,收集问题迭代优化,比如某制造企业先在生产管理部门试点移动审批,修正界面操作问题后再全公司铺开。全面上线后别以为大功告成,持续培训和数据监控才是关键,定期检查流程采纳率和异常数据,及时调整规则。实施中最大的风险往往是“人性抵抗”,比如老员工习惯纸质签批,这时需要管理层带头使用并结合激励政策慢慢引导转变。

4、选型与实施的联动逻辑:为什么割裂会导致失败

选型和实施其实是一体两面,但很多企业把它们拆成孤立的项目阶段。比如选时光盯着功能清单,却忘了问“这些功能实施起来要多大成本”,结果发现定制开发超预算或技术团队撑不住。反过来实施阶段也常暴露选型盲点,像某公司选型时看重移动办公功能,实施才发现旧手机兼容性差需额外采购设备。真正成功的案例往往在选型初期就让实施团队参与评估可行性,甚至用模拟沙盘测试流程跑通率。另一个常见脱节是“重功能轻数据”——选型时关注审批流多炫酷,实施时才发现历史数据迁移复杂导致上线延期。所以必须包含实施路径预判,比如是否支持分模块上线、数据接口是否开放,这些细节直接影响落地平滑度。

5、未来趋势:OA平台如何伴随企业成长而进化

OA平台不是一次性消费而是长期投资,随着企业规模扩大或业务转型,系统也需要迭代升级。比如从基础办公协同逐步集成CRM、ERP等业务数据,形成统一工作门户。当前趋势明显指向移动化、智能化整合,像通过AI分析流程数据自动优化审批路径,或结合物联网传感器实现智能考勤。但升级时要注意兼容性,避免新模块与旧系统冲突造成数据断层。独家观察发现,能持续发挥价值的OA平台往往具备“积木式架构”,允许企业根据发展阶段灵活增减功能,而不是推倒重来。这也反过来要求选型时前瞻技术扩展性,比如是否支持低代码开发让业务人员自助调整表单。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理