项目管理流程五大过程,项目管理流程的五个阶段

在企业推进数字化转型的浪潮中,许多初次接触项目管理软件系统的决策者常会面临一个核心困惑:如何理解项目管理流程的本质价值?项目管理并非仅是进度的简单排列,而是一套系统化的协作逻辑,它关乎资源整合、风险规避以及战略目标的精准落地。尤其对于中小企业而言,一套清晰的项目管理流程能帮助企业从混乱的临时性任务调度转向可复制的标准化运营,从而在控制成本的前提下提升交付质量。现实中,许多团队因缺乏流程框架而陷入重复沟通、职责模糊或范围蔓延的困境,这正是项目管理流程需要解决的关键痛点。

1、项目管理流程的基本框架与核心价值

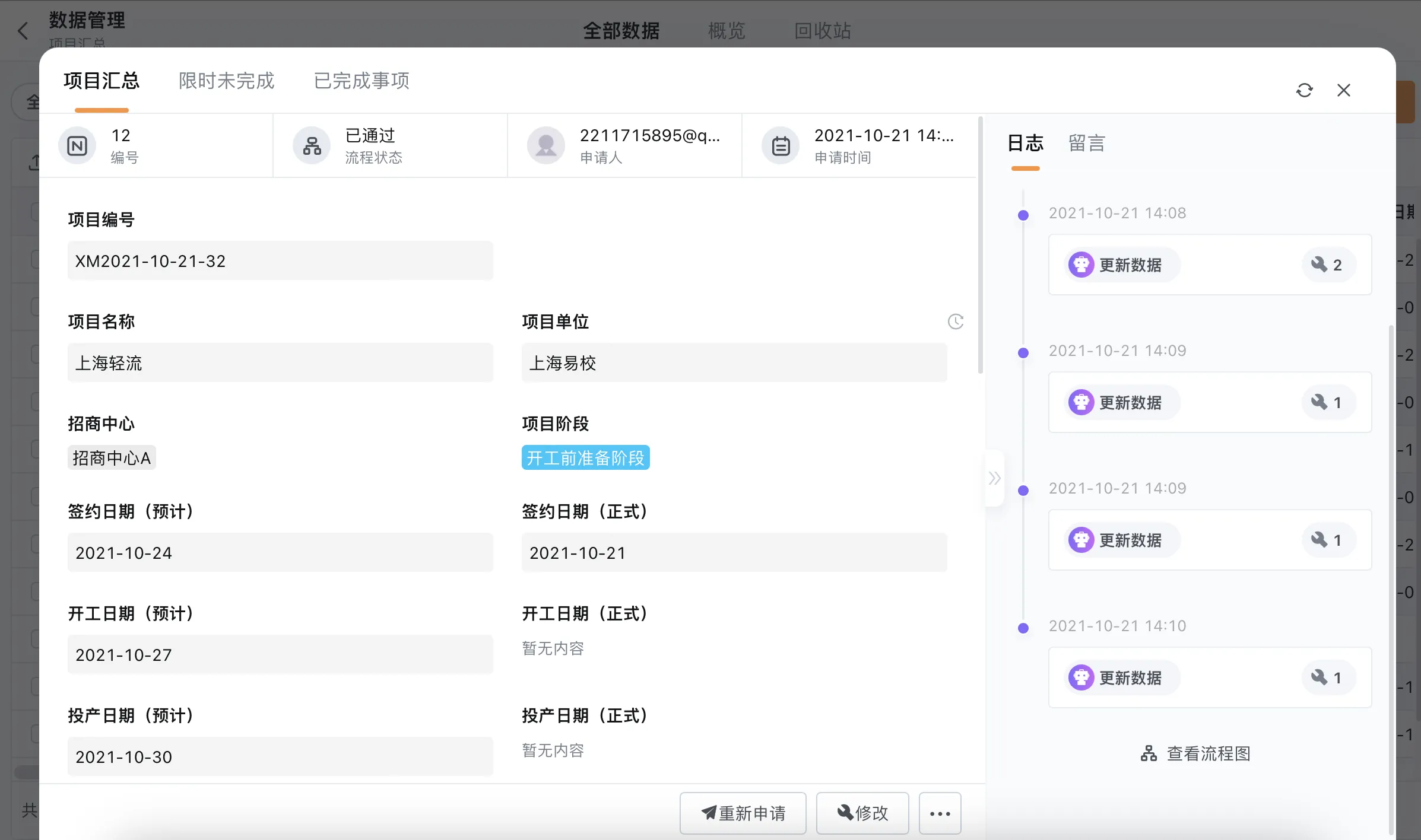

项目管理流程通常被概括为五大过程组:启动、规划、执行、监控与收尾。这五个阶段并非孤立存在,而是通过动态循环构成项目的生命周期。启动阶段的核心在于明确项目目标与边界,避免后期因方向偏差导致的资源浪费;规划阶段则需将抽象目标分解为可执行的任务链,并预设风险应对策略;执行阶段强调团队协作与资源调配,而监控阶段如同项目的“导航系统”,通过实时数据对比计划与实际的偏差;收尾阶段则注重经验沉淀,为后续项目提供参考。对于企业用户而言,这一框架的价值在于将隐性经验转化为显性规则,使得跨部门协作有据可依。

2、为什么规划阶段是项目成功的决定性环节

规划阶段的深度直接决定项目抗风险能力。许多管理者误认为规划是“纸上谈兵”,实则它是资源博弈与预案设计的集中体现。例如,工作分解结构(WBS)通过层级化任务分解,将宏观目标转化为个人每日可执行的动作,而资源分配计划则需平衡人力、资金与时间的三重约束。更重要的是,规划阶段需明确质量验收标准与沟通机制——比如关键会议频率、决策权限划分等,这些细节往往成为项目推进中的“隐形支柱”。若规划仓促,执行阶段常会陷入频繁变更、推诿责任的恶性循环。

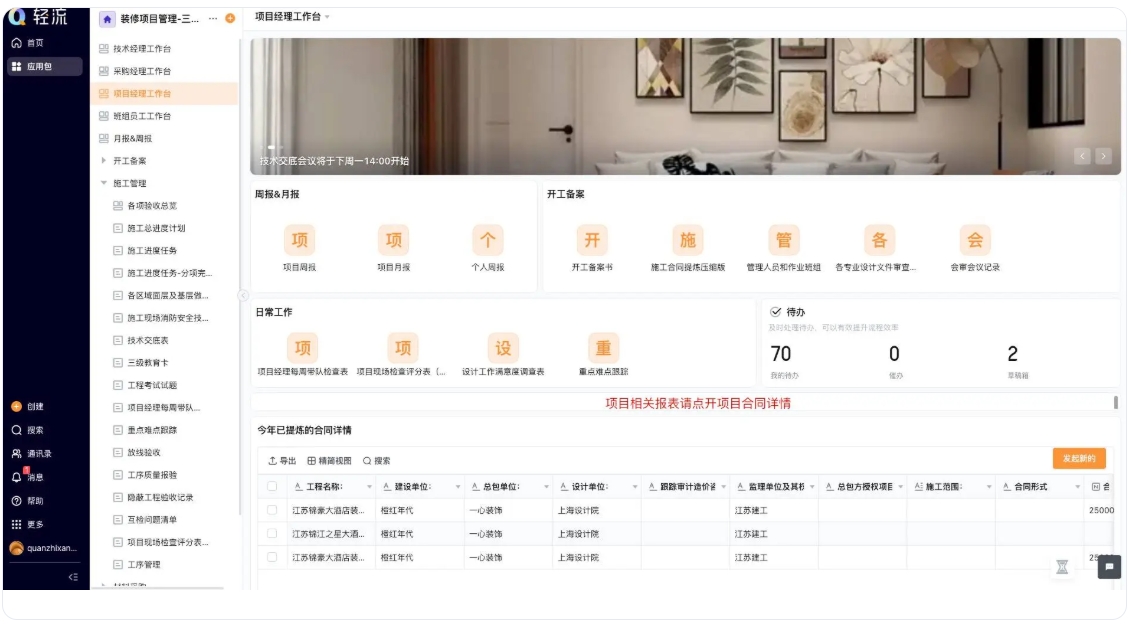

3、执行与监控如何实现动态平衡

执行阶段易被误解为机械地按计划行事,但优秀的管理者会在此过程中保持灵活性。一方面,团队需通过定期同步会议与工具化报表(如甘特图)确保进度透明;另一方面,监控机制需聚焦异常指标而非全面微观管理。例如,当成本消耗速率高于进度完成率时,需触发预警并追溯根源——是资源效率低下还是需求 Scope Creep(范围蔓延)?此时变更控制流程显得尤为重要:任何调整都应经过影响评估与审批,而非临时口头决议。这种动态平衡的本质是在秩序与适应性之间寻找最优解。

4、收尾阶段的价值远超“形式主义”

收尾常被简化为交付文档,实则它是组织能力提升的黄金机会。完整的收尾应包括可交付成果的客户确认、团队复盘会议以及知识资产管理。比如,通过分析项目实际数据与初始计划的差异,可优化未来估算精度;而记录“教训”能避免重复踩坑。值得注意的是,收尾阶段还需关注团队心理——正式认可成员贡献能提升长期协作意愿,毕竟项目管理本质是“通过人成事”的艺术。

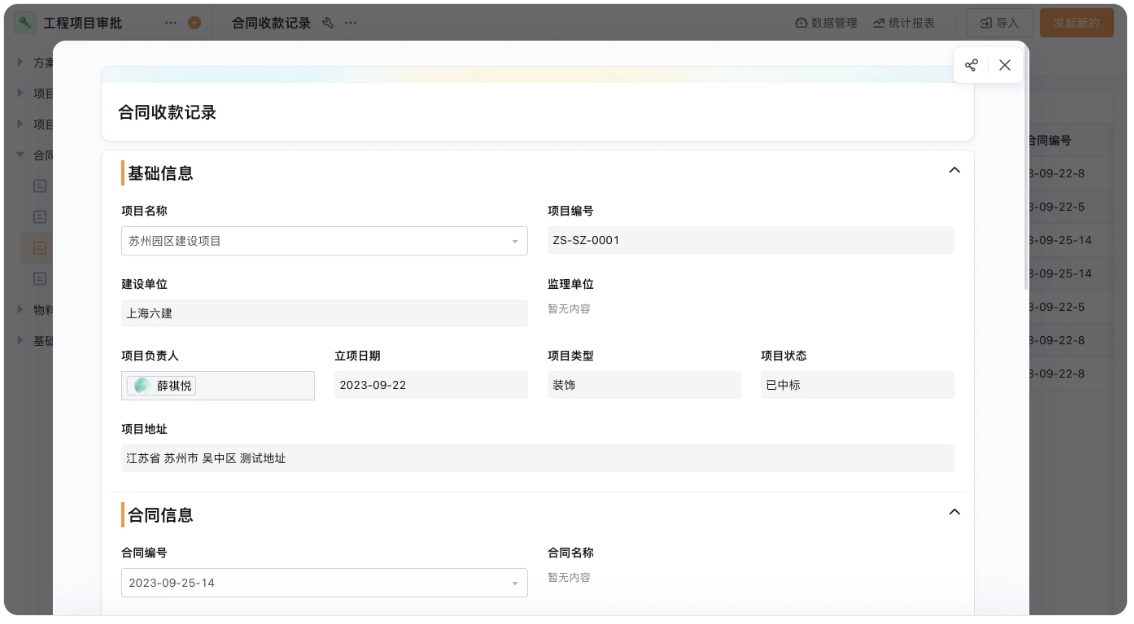

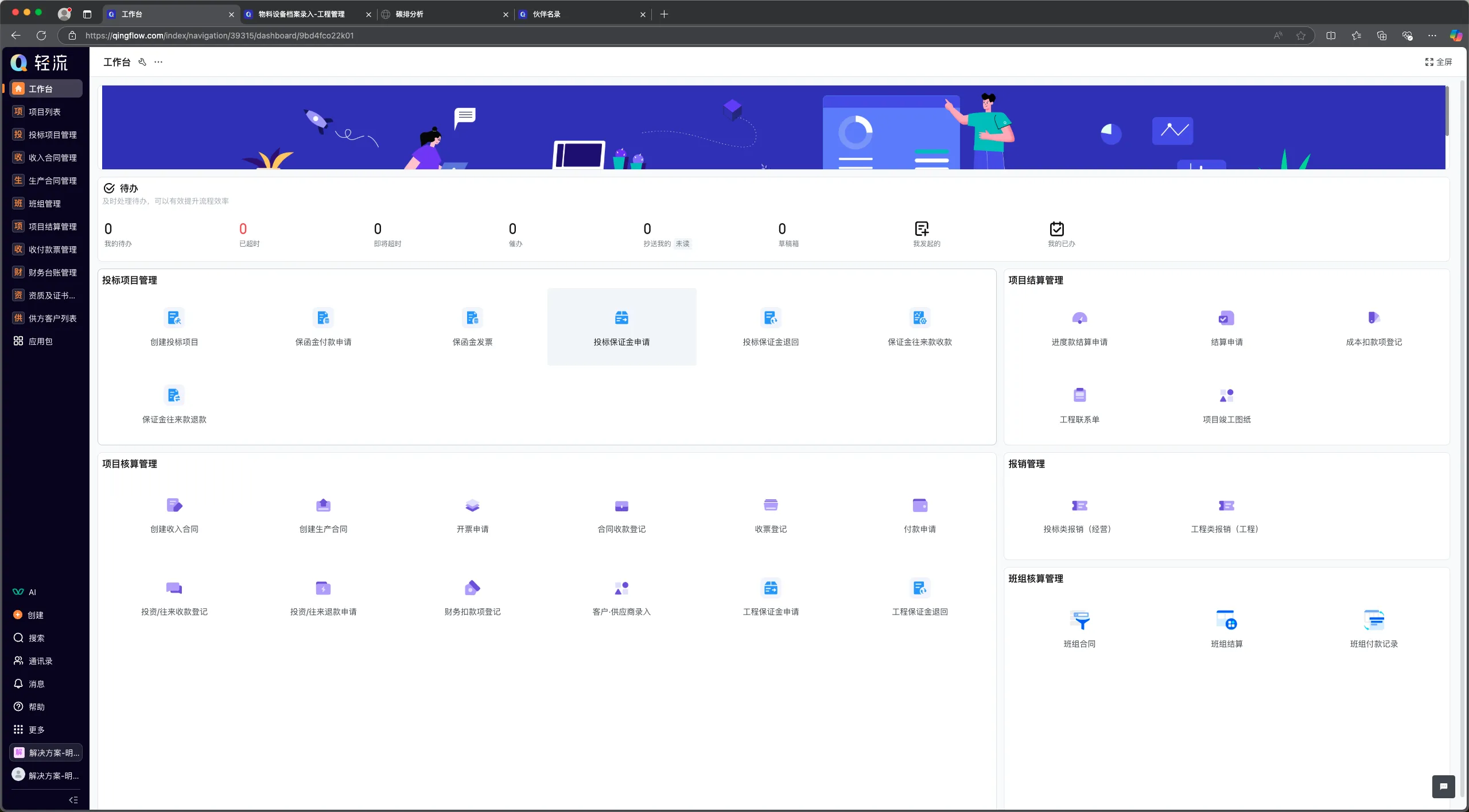

5、选择工具系统时应规避的认知误区

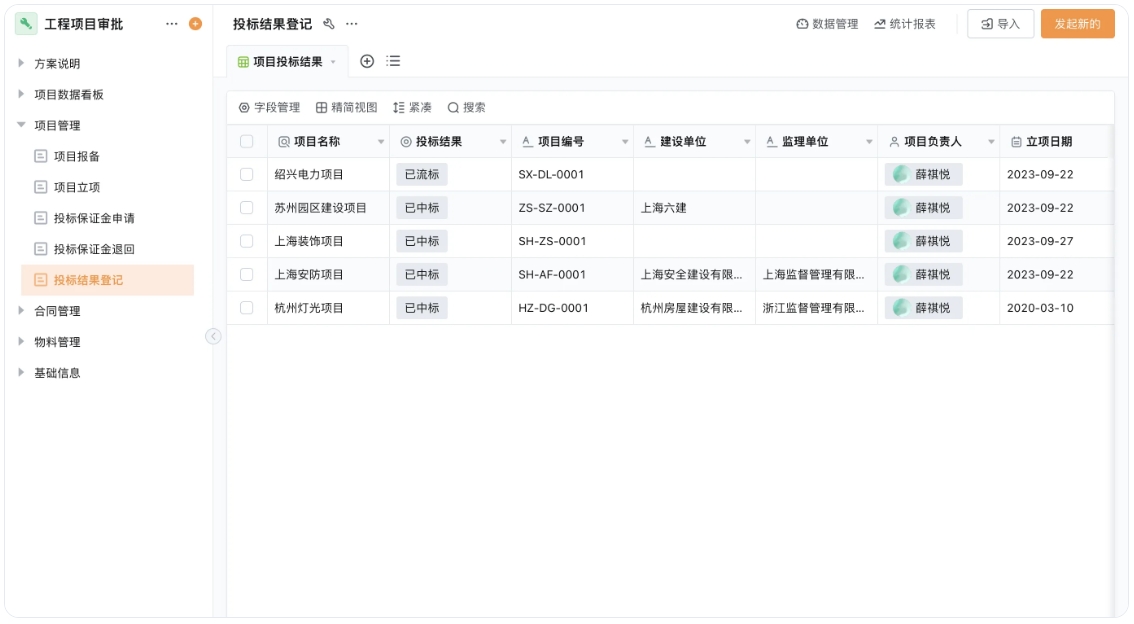

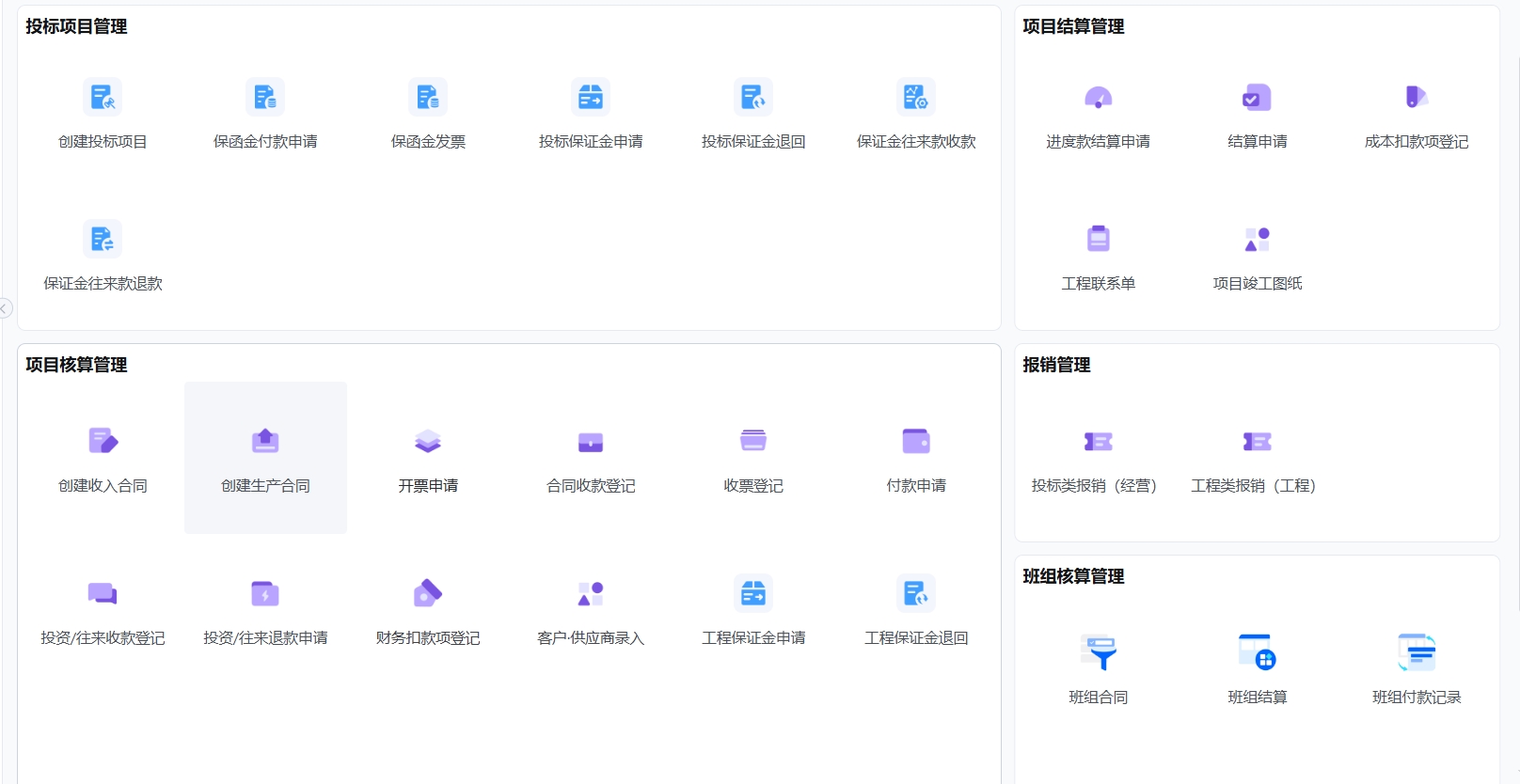

企业在引入项目管理软件时,常陷入“功能越多越好”的误区。实际上,工具的价值在于适配自身流程而非颠覆既有习惯。例如,敏捷型团队可能需要看板与实时协作功能,而传统制造业更注重里程碑跟踪与文档版本控制。此外,系统的集成能力(如与财务、CRM系统的数据打通)比界面美观度更影响长期使用效率。工具是流程的载体而非替代品,若未先理顺内部流程逻辑,直接套用复杂系统反而会增加管理负担。

当前,随着远程协作常态化,项目管理流程正从“管控导向”转向“赋能导向”——即通过透明化规则激发团队自主性。未来,能融合数据智能与人性化设计的管理系统,将成为企业降本增效的关键杠杆。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理