免费工程计算软件推荐,鲁班算量软件使用指南

刚接触建筑工程计算软件的企业用户总会陷入一种矛盾心态——既想省下购买昂贵系统的成本,又担心免费工具功能简陋反而耽误项目进度,这种纠结尤其常见于中小型建筑公司或初创团队,毕竟动辄上万的授权费对预算紧张的企业来说不是小数目,但另一方面工程算量的准确性直接关系到材料采购、成本控制和投标报价的成败,丝毫马虎不得,其实啊免费软件并非都是鸡肋,关键在于能否精准匹配企业当前的核心需求,比如有些免费工具专攻工程量清单导出,有些则侧重CAD图纸识别,而鲁班作为行业老牌代表其操作逻辑虽然需要学习成本,却能为后续升级到付费版打下基础,下面我们就从免费软件的筛选逻辑切入,逐步拆解鲁班软件的核心操作要点,帮企业用户避开选型路上的那些坑。

一、免费软件的价值:不是功能阉割而是场景适配

很多企业误以为免费等于“不专业”,这其实是个误区,免费工程计算软件的核心优势在于降低试错门槛,尤其对于偶尔接小型项目的团队来说,完全没必要一开始就投资全套系统,例如一些基于云端的免费算量工具能快速生成材料清单,虽然不支持复杂的三维碰撞检测,但足以满足标准住宅楼的工程量核算,企业选型时得先问自己:我们需要处理多少异构数据?团队有无CAD基础?如果只是偶尔需要计算混凝土方量或钢筋用量,那么轻量级免费软件反而比功能冗余的大型系统更高效。

免费工具的另一重价值是培养团队的数字化习惯,比如鲁班软件提供的免费试用版虽然限制项目数量,却完整保留了图形建模和报表导出功能,让新手在实战中理解构件拆分和数据联动的逻辑,这种渐进式学习远比直接啃付费版手册更有效,当然企业也得警惕某些免费软件的隐形限制——比如导出次数受限或强制绑定广告,这些细节往往藏在用户协议里容易被忽略。

二、鲁班软件操作核心:从图纸识别到报表输出的闭环

鲁班算量软件最让新手头疼的往往是CAD图纸识别环节,经常遇到图层丢失或尺寸偏差的问题,但这恰恰是保证算量准确的关键第一步,它的智能识别功能能自动提取墙体轴线并关联构件属性,比如将图纸中的“KL”标注直接映射为框架梁单元,省去手动输入的麻烦,不过这种自动化并非万能,对于手绘草图或扫描模糊的图纸,仍需人工校准坐标原点。

鲁班的数据联动机制是其最大亮点,当修改某个梁截面尺寸时,关联的模板量和钢筋量会自动更新,这种动态关联避免了电子表格中常见的漏改错改风险,但用户需注意构件依赖关系的设置——比如悬挑板与支撑梁的父子结构若定义错误,会导致计算结果整体崩盘,建议新手先用样板工程练习,理解“构件树”的层级逻辑后再开展实际项目。

三、免费工具与鲁班的协同策略:分工而非替代

企业完全可以在不同阶段混合使用免费工具和鲁班软件,比如用免费软件快速生成初期工程量概算,再用鲁班进行深化设计的精准算量,这种分工既能控制成本,又不牺牲专业性,例如在管线综合项目里,先用免费工具排查明显的空间冲突,再导入鲁班进行管件下料优化,两者衔接的关键在于数据格式兼容性,建议优先选择支持IFC通用格式的工具。

另一个常见问题是团队协作时的数据同步,免费软件多采用本地存储而鲁班支持云端协作,这可能导致版本混乱,解决办法是建立文件命名规范——如“项目名日期版本号”的格式,并规定仅由项目经理执行最终合并操作,这种看似笨拙的方法却能有效避免重复计算。

四、个人见解:未来趋势在于轻量化与AI赋能

从我观察行业变革的角度看,工程计算软件正在从“功能堆砌”转向“场景智能”,比如新兴的免费工具开始集成AI识图功能,能自动标注图纸中的非常规节点,这种技术虽然尚未完全成熟,却预示了未来方向——软件不再是被动执行命令的工具,而是能主动预警风险的伙伴,鲁班近期更新的版本也增加了机器学习模块,能根据历史数据推荐优化配筋方案。

中小企业尤其该关注这种变化,因为轻量化AI工具极大降低了技术门槛,过去需要资深造价师判读的复杂节点,现在通过手机拍照就能初步测算,这种普惠性技术让资源有限的小团队也能参与高标准竞争,当然企业需清醒认识到,AI辅助不等于完全依赖,关键决策仍需人工复核,毕竟建筑工程的个性化因素永远无法被算法完全覆盖。

最后我想说,软件选型的本质是寻找“足够好”的解决方案而非“完美”系统,免费工具可能在某些细节上粗糙,却能帮企业验证数字化管理的必要性,鲁班这类专业软件则提供深度拓展的可能,重要的是让工具服务于业务逻辑而非相反,毕竟再智能的软件也替代不了人对工程本质的理解。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

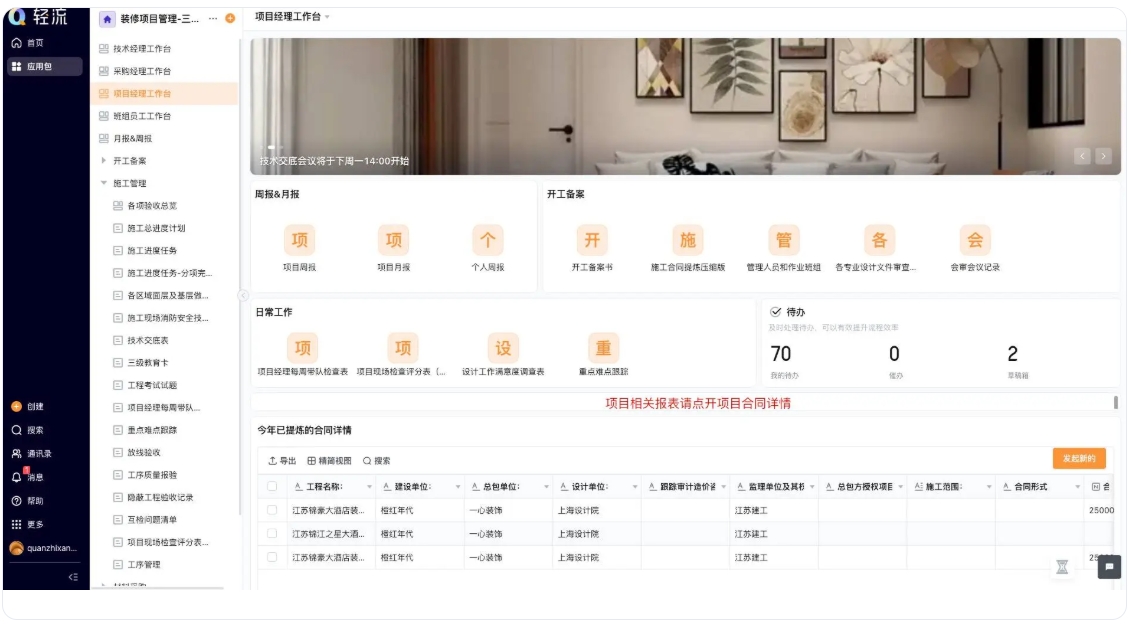

项目管理