物流财务软件管理系统,智能财务对账流程优化指南

当前物流企业面临着一个普遍难题:业务部门与财务部门之间的数据隔阂,常常导致对账周期漫长、成本核算失真,而传统财务管理模式显然已难以应对多频次、跨区域的现代物流运营需求。尤其对于中小型物流企业而言,在有限预算下如何选择一套既能贴合业务特性又具备可扩展性的财务系统,成为管理者亟需破解的课题。本文将从实际场景出发,剖析智能财务系统的核心价值与落地策略,为正处于数字化转型初期的企业提供一份务实参考。

1、物流财务系统的核心模块与业务衔接

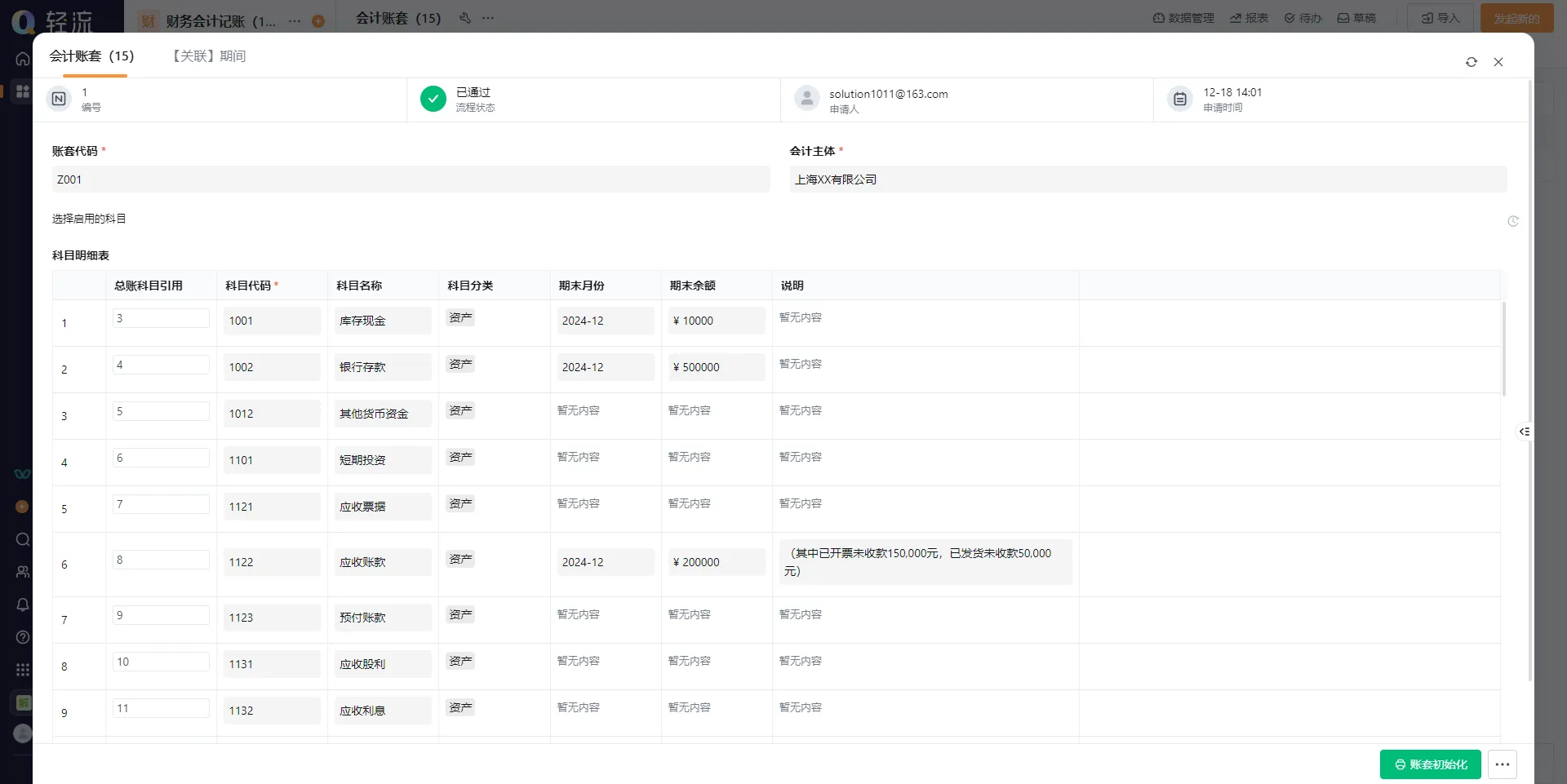

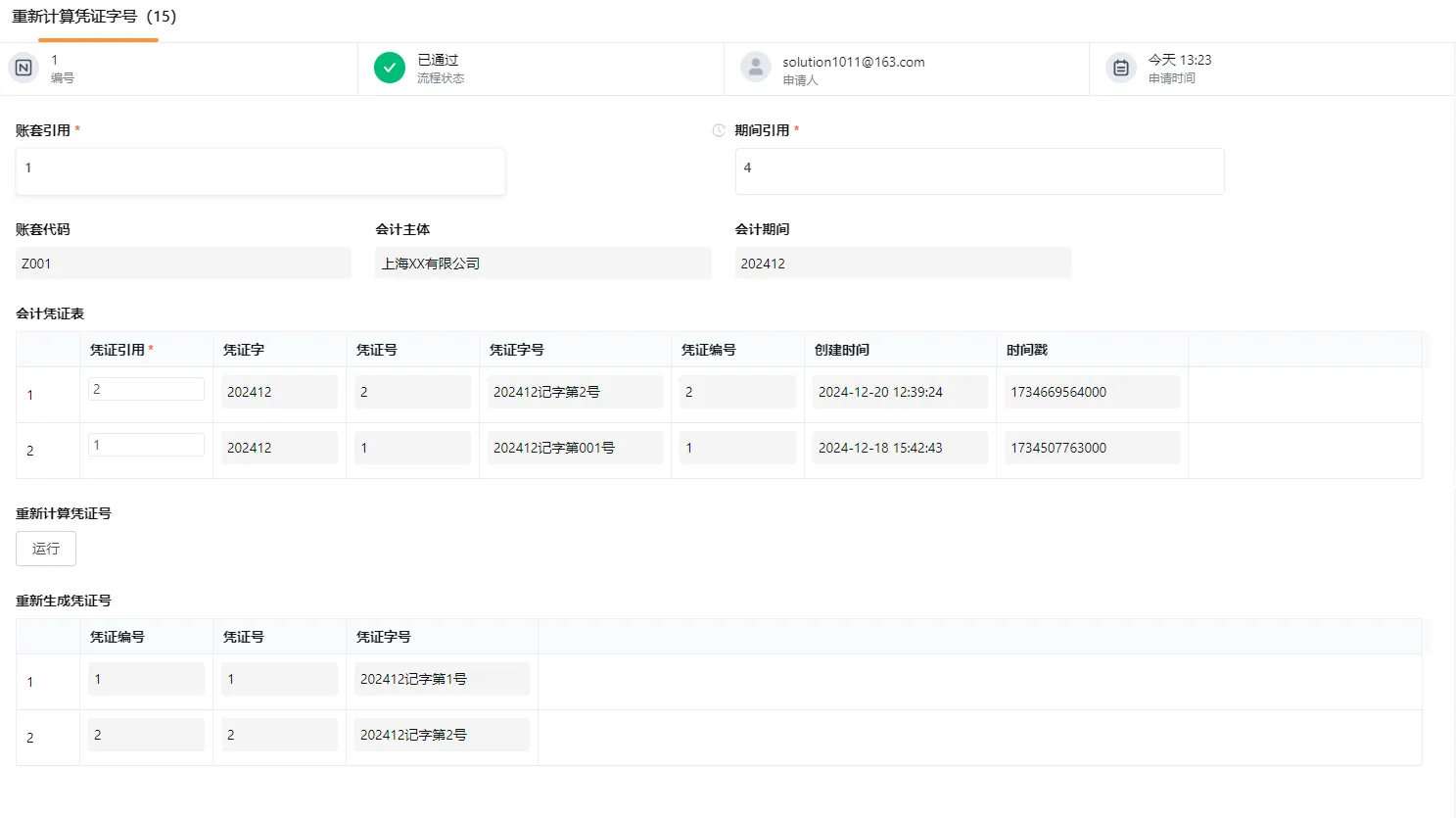

一套真正适用的物流财务管理系统,绝非简单地将手工记账电子化,而是需要深度嵌入业务流程。其基础模块应涵盖订单驱动的财务流水生成、运输成本自动归集、以及客户供应商双向结算体系。例如,当运输订单在TMS(运输管理系统)中状态变更为“已签收”时,财务系统应能自动触发应收账款确认,并同步更新成本明细中的燃油费、路桥费等明细项。这种业财联动避免了传统模式下业务单据与财务凭证脱节的问题,更使得项目经理能实时掌握每笔业务的毛利空间。

2、智能对账流程的突破点与实施难点

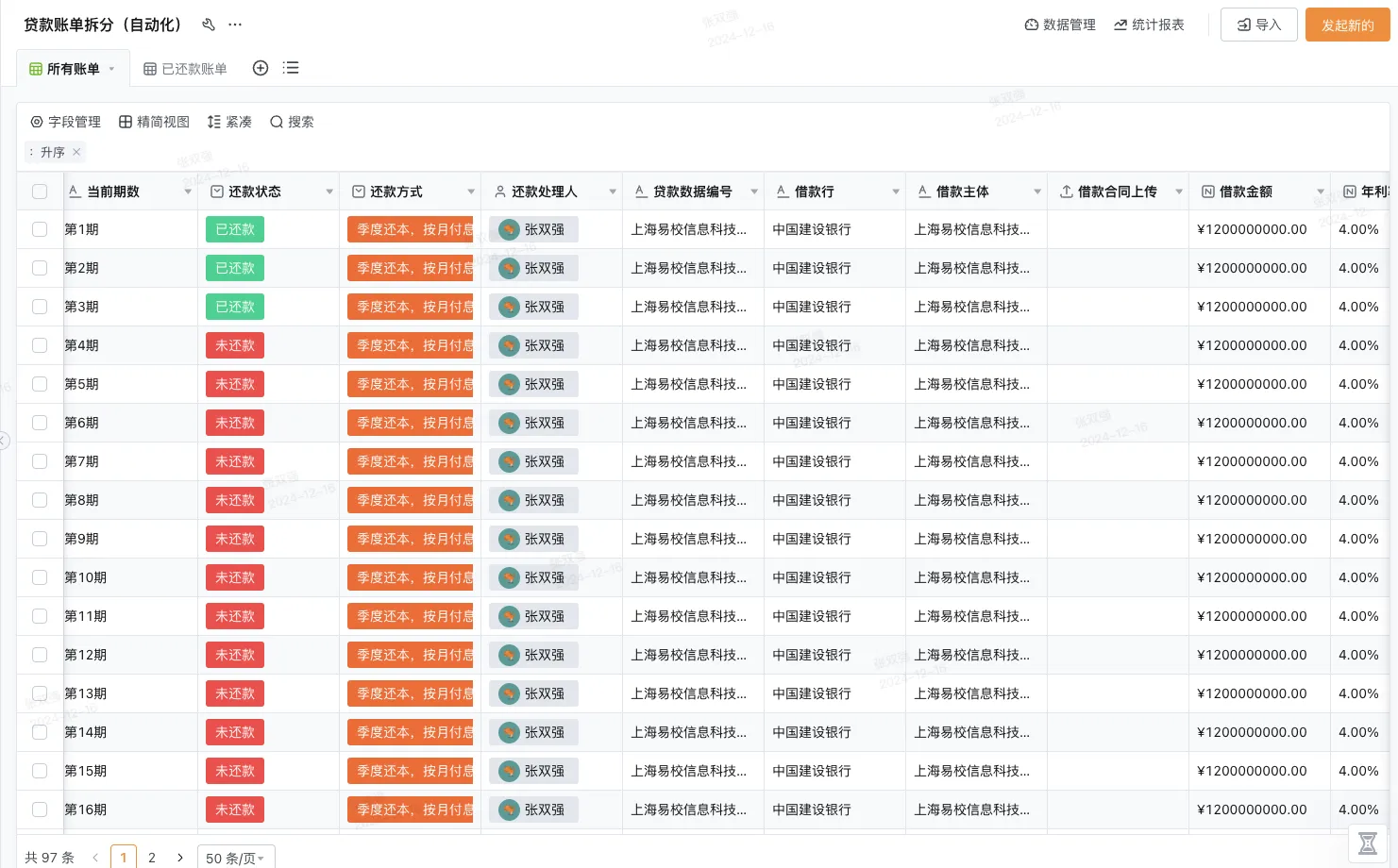

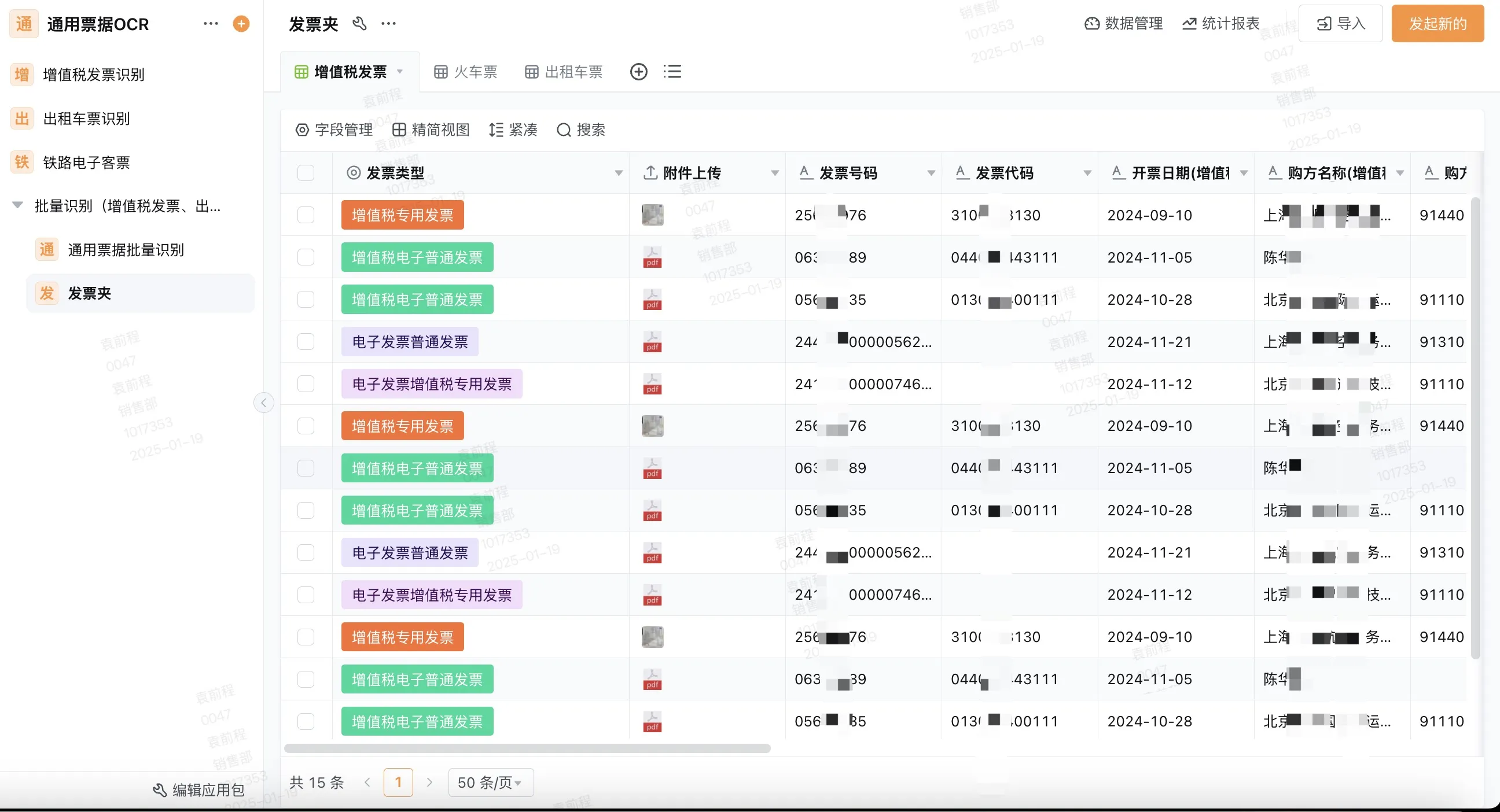

许多企业管理者误以为“智能对账”仅是技术工具升级,实则涉及流程重构。传统对账依赖纸质回单与Excel表格核对,耗时且易错;而智能对账通过电子回单自动抓取、运单与发票数据匹配规则引擎,将平均对账周期从5-7天压缩至24小时内。但实施过程中需警惕三个常见陷阱:其一,历史数据标准化程度低可能导致系统初期匹配准确率不足;其二,业务人员习惯性依赖手工备份,造成双轨运行反而增加负担;其三,部分供应商数字化能力弱,仍需保留人工干预接口。因此建议采用分阶段推进策略:先从标准合同客户试点,再逐步覆盖复杂结算模式。

3、系统选型的隐性成本与长期适配性

在评估系统时,企业常过度关注软件采购价格,却忽略隐性成本。例如,某些系统需额外支付接口开发费才能对接现有WMS(仓储管理系统),或按用户数收取年费导致扩容成本激增。更关键的是系统的业务模型包容性——例如跨境物流中的多币种结算、项目制运输服务的分段计价等特殊场景,若系统仅支持标准财务科目,后期需大量定制开发。建议企业在选型时模拟3-5个典型业务场景进行流程测试,重点关注系统能否自动生成符合管理会计要求的多维损益表,而非仅满足法定会计报表需求。

4、数字化转型中的人才能力错配问题

技术落地最终依赖人员执行,但物流企业财务团队往往擅长传统会计核算,缺乏数据解读与流程优化能力。曾有一家中型快递企业引入智能系统后,发现财务人员仍机械导出数据手动制作分析表,原因在于其不理解系统内置的盈利模型参数逻辑。因此,系统实施必须配套组织能力升级:一方面通过培训使财务人员掌握业务指标解读能力(如单票成本、路由利润率);另一方面需培养业务人员的数据素养,使其能主动利用财务数据优化运输方案。这种跨界协同能力的构建,比技术本身更具挑战性。

值得注意的是,物流财务系统的价值并非随着功能复杂度提升而线性增长。对于日均单量低于5000票的企业,轻量级SaaS产品配合流程标准化往往比部署全套ERP更易见效;而区域性网络型企业则需优先考虑系统支持多网点独立核算的能力。核心在于让财务管理从后端记录职能向前端决策参谋转型,通过数据反哺业务优化——例如通过分析退货率与账期关联性,动态调整客户信用政策。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理