预算审批二上二下流程详解,预算调整审批程序规范

作为企业管理者,当你面对预算审批时是否经常感到困惑——为什么有些项目资金迟迟批不下来,而另一些却能快速通过?其实预算审批绝非简单的盖章流程,它背后涉及一套完整的控制逻辑和风险平衡机制,尤其对于成长中的企业而言,建立清晰的审批流程不仅能避免资源浪费,更是提升内部协同效率的关键。传统的“先花钱后报销”模式往往导致年终核算时出现巨大漏洞,而现代预算审批的核心在于事前规划与动态调整的结合,通过“二上二下”的循环沟通机制,让每一笔资金的使用都能对齐战略目标,同时保留应对市场变化的弹性空间。这篇文章将拆解预算审批的底层逻辑,帮助你在琐碎的签字流程中看清管理本质。

1、预算审批的核心价值与常见误区

很多人误以为预算审批只是财务部门的专属事务,实际上它贯穿了从战略规划到具体执行的全链条。审批流程的核心价值在于资源分配的集体决策和风险的前置识别,比如销售部门提出市场推广预算时,审批环节需要评估投入产出比、现金流影响以及是否与年度产品策略冲突,而不仅仅是核对数字是否超标。另一个常见误区是过度追求审批速度,盲目简化流程反而可能导致关键风险点被遗漏,例如某企业曾因跳过技术部门审批,误将资金投入兼容性差的技术方案,最终造成更大浪费。理想的审批流程应当像精密的传动系统,既保证各部门信息同步,又能通过权限设置避免决策拥堵——关键不在于环节数量,而在于每个环节是否真正贡献了专业判断。

2、“二上二下”流程的运作逻辑与适配场景

“二上二下”是源自政府预算管理的经典模式,但对企业同样具有参考意义。“一上”阶段由业务部门提交初步预算建议,重点在于呈现业务需求与资金需求的关联性,而非简单罗列数字。“一下”时管理层结合战略方向下达控制数,这本质是一次目标校准,比如要求将20%预算预留用于创新项目。“二上”环节部门根据控制数细化方案,需明确关键节点的绩效指标。“二下”则是最终批复,并同步约定考核标准。这种循环沟通尤其适合项目制企业或矩阵式组织,它能有效避免预算编制与执行脱节的问题。但要注意,在扁平化管理的初创团队中,可以简化循环次数,转而通过每周预算评审会实现类似效果,核心是保持战略意图与资源分配的动态一致。

3、预算调整审批的灵活性与红线

市场环境波动时,预算调整成为常态,但审批程序必须守住两条红线:一是不能影响核心战略投入,二是避免频繁变动导致执行混乱。规范的调整审批需回答三个问题:调整原因是否属于不可抗力或重大机遇?原预算中是否有可替代的冗余项?调整后如何保障年度总目标不受冲击?例如因原材料涨价导致生产成本超支,审批重点应考察采购部门是否已优化供应商方案,而非简单批准追加资金。对于突发性支出,可设立预算应急池并设置分级审批权限——小幅调整由部门负责人核准,重大变更需提交高管会议辩论。这种结构既保留了灵活性,又防止调整沦为随意开支的后门。

4、审批权限划分与组织成熟度的匹配

审批权限的分配直接反映了企业的管理哲学。集权式审批适合业务单一、风险敏感度高的企业,例如初创公司需要创始人深度参与每笔开支决策;分权式审批则更适配多元化集团,各事业部在定额度内自主决策。但无论哪种模式,财务、业务与战略部门的三角制衡都不可或缺。常见错误是将审批权完全下放给业务部门,导致“既当运动员又当裁判员”,或相反由财务部门一刀切压抑创新。一家成熟的制造企业曾通过“三级审批矩阵”解决问题:10万元内预算由业务部门与财务联审,10-50万元增加技术部门合规性评估,50万元以上需战略委员会验证长期价值。这种设计让专业意见覆盖决策盲区。

5、将审批流程从管控工具转化为协同平台

传统审批往往被视为管控手段,但更高阶的思路是将其转化为跨部门协同的契机。例如市场部申请新品推广预算时,审批流程可强制要求产品、售后部门参与评估,从而提前暴露交付能力或服务短板。某些企业甚至将审批会议开放为“预算听证会”,允许申请方现场答辩,倒逼方案优化。此外,数字化审批系统不仅能提升效率,更能通过数据沉淀发现规律——比如反复被驳回的预算类型可提炼成标准化模板,常见否决原因可转化为培训素材。审批不应是冰冷的否决机制,而应成为组织知识共享的催化剂。

预算审批的本质是一场关于资源最优解的连续博弈,它既需要制度框架的刚性约束,也依赖决策者的柔性判断。最成功的审批体系往往是那些能让参与者主动思考“为什么需要这笔钱”而非“如何通过签字”的系统。

轻客CRM

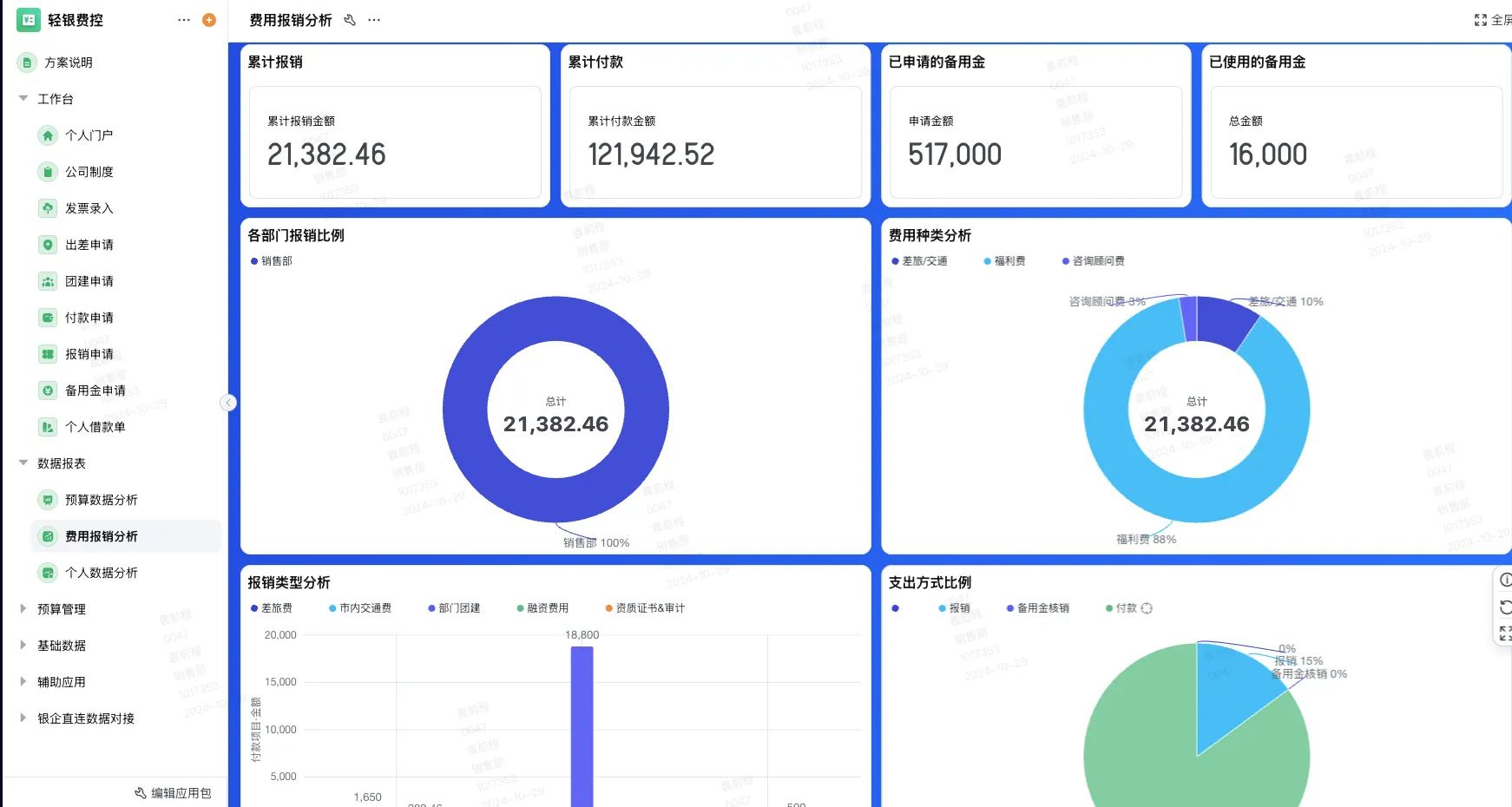

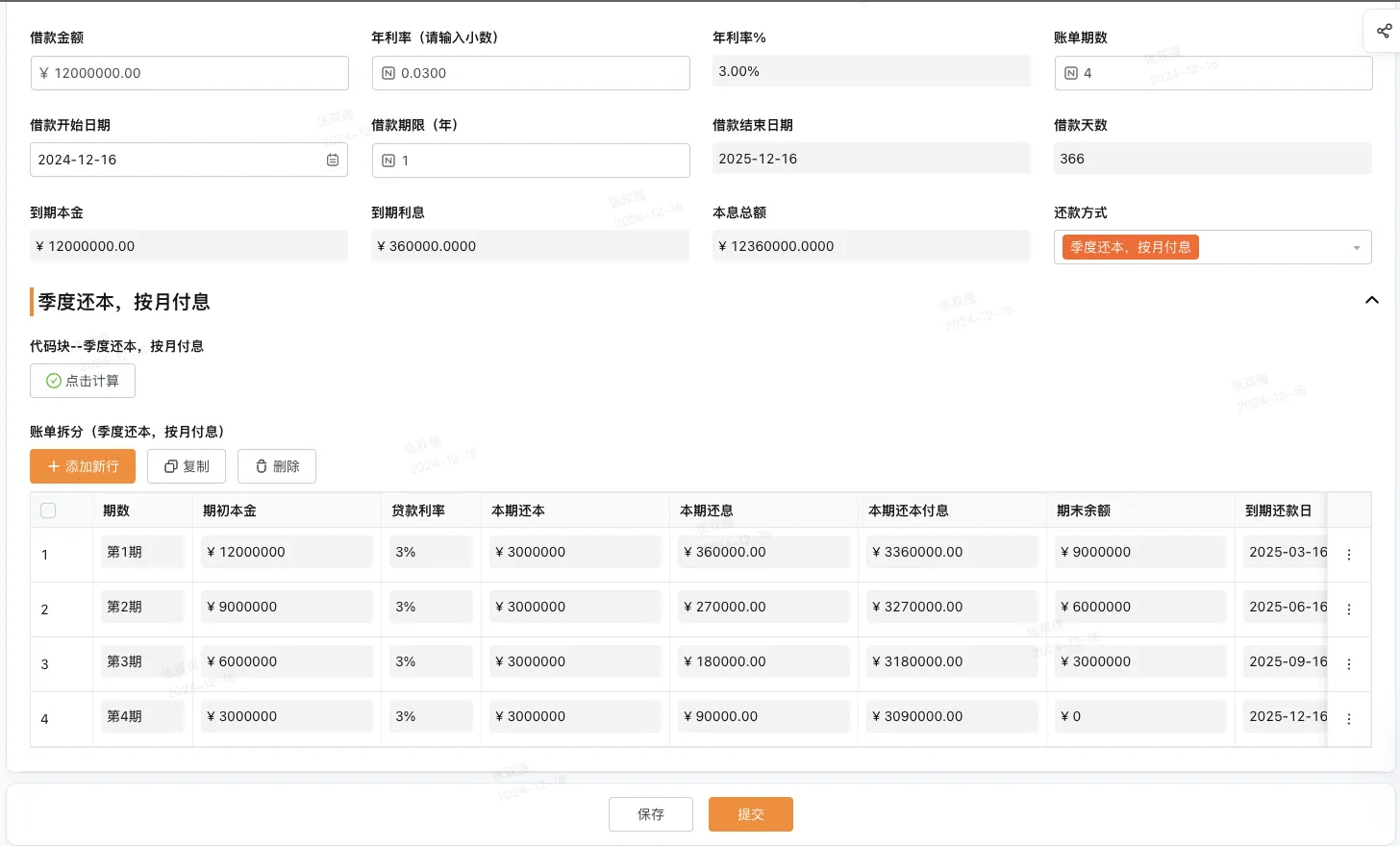

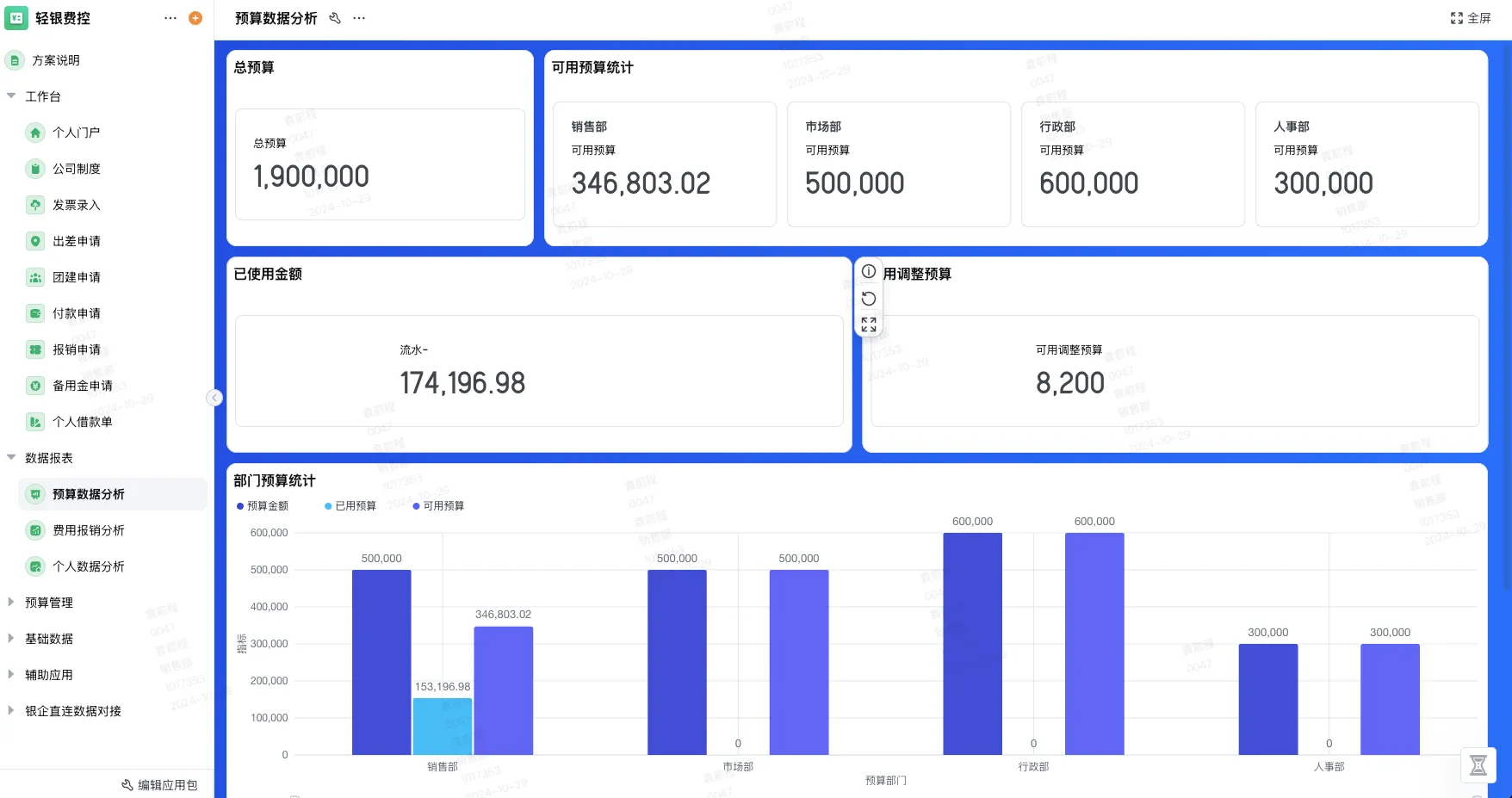

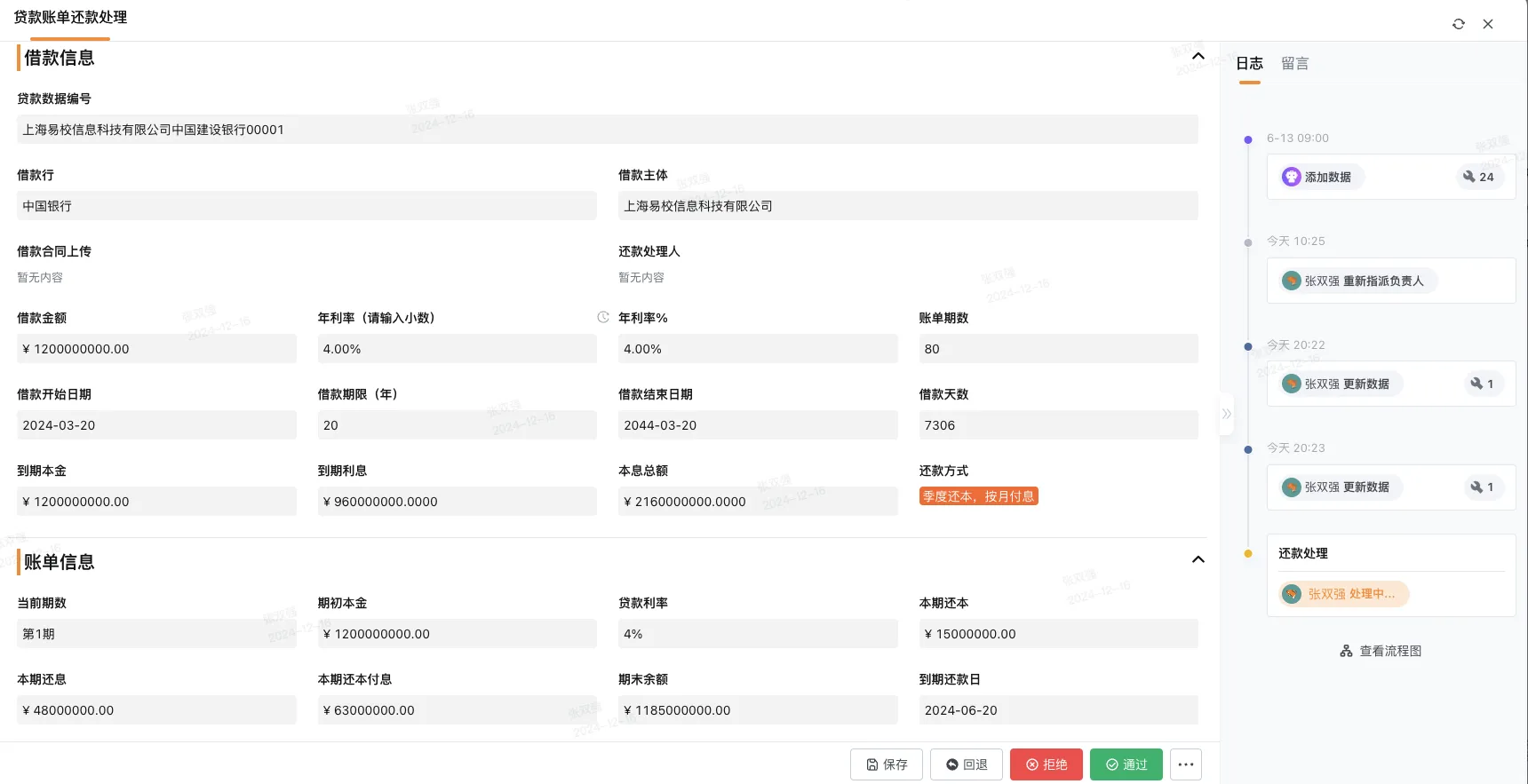

轻银费控

生产管理

项目管理