医院收费管理系统操作流程,智慧财务管理系统在医院的实施

医院财务管理系统作为现代医疗机构的核心运营工具,其复杂性常让初次接触的企业用户感到困惑——尤其是收费管理流程的标准化与智慧系统的实施路径,究竟如何平衡效率与合规性?随着医疗改革深入推进,许多医院正从传统手工记账转向数字化管理,但系统选型时往往面临一个核心矛盾:既希望操作简单易上手,又要求功能全面覆盖财务管控的各个环节。这种背景下,收费管理系统作为患者服务的第一线,其流程设计直接影响到资金回笼速度和患者满意度;而智慧财务系统的引入,则关乎数据整合能力和长期运营韧性。现实中,不少医院因流程冗余导致收费窗口排长队,或因系统孤岛造成财务对账困难,这恰恰凸显了系统化思维的重要性。本文将从基础操作切入,逐步解析收费管理的节点设计如何与智慧平台耦合,并探讨实施过程中如何规避常见陷阱,为入门者提供一份避坑指南。

1、医院收费管理系统的标准化流程与常见瓶颈

医院收费系统并非简单替代人工收款,而是通过模块化分工实现资金流与信息流的同步。其操作流程通常始于门诊与住院两大场景:门诊环节中,患者从挂号、划价到缴费,系统通过对接医生工作站自动获取处方信息,实时计算费用并支持多种支付方式;住院环节则涉及押金缴纳、每日费用累计和出院结算,其中护士站对医嘱的审核成为成本控制的关键节点。

但为什么许多医院上线系统后仍出现效率问题?核心在于流程断点的设计。例如,门诊收费若未与药房库存联动,可能导致患者缴费后无药可取的尴尬;住院结算若未与医保审核模块实时交互,则易因退费纠纷延长出院时间。更隐蔽的瓶颈在于权限管理——收费员权限过大可能引发违规折扣,而过小又需频繁审批拖慢节奏。这种平衡考验着系统的灵活性。

个人认为,收费系统的优化不能仅依赖技术升级,还需重构岗位职责。比如将价格维护权限划归财务部门而非收费窗口,既可减少操作风险,又能确保收费标准统一。此外,系统应内置异常交易预警机制,如单日退款次数超标或大额现金交易,自动触发审计标记,从而将事后稽查转为事中干预。

2、智慧财务系统的实施路径与资源匹配

智慧财务系统不同于传统软件,其本质是构建一个数据驱动的决策生态。实施过程需遵循“基础搭建-数据融合-智能迭代”三阶段策略。在基础阶段,医院需优先统一数据标准,例如将药品、耗材、服务项目编码规范化,避免后续系统间数据交换障碍。

然而新系统上线最棘手的并非技术,而是人力适配。财务人员从记账员转型为数据分析师的过程中,常因技能断层产生抵触情绪。此时需通过“双模运营”过渡——旧系统并行期间,让员工对比手工报表与系统生成数据的差异,直观感受自动化效率。同时,智慧系统的价值往往体现在边缘场景中,比如通过机器学习预测医保拒付风险,或通过RPA机器人自动对账,这些功能需要临床科室参与数据喂养,而非财务部门独力完成。

独家观察在于,智慧系统的成功往往取决于初始数据清洗的彻底性。许多医院急于求成,将历史账目草率导入,导致垃圾数据污染新系统分析结果。更务实的做法是,首年仅同步当期数据,逐步回溯修正历史档案。此外,智慧系统并非功能越繁杂越好,对于中小型医院,聚焦预算管控与成本核算两大核心模块,反而比全面铺开更易见效。

3、收费系统与智慧平台的协同价值

收费系统与智慧财务平台的关系,类似毛细血管与中枢神经——前者收集资金流动的微观数据,后者进行宏观趋势分析。但二者协同常因部门壁垒失效。例如,收费系统记录的退费原因(如药品缺货、医生改方案),若未能结构化反馈至智慧平台的预算模块,医院将失去优化采购计划的依据。

如何打破这种隔阂?关键在于建立双向校验机制。智慧平台可定期生成收费异常报告(如某科室检查费异常偏高),反向要求收费系统核查编码准确性;收费系统则可将患者支付偏好数据(如扫码支付占比提升)上传至智慧平台,驱动结算策略调整。这种互动使得系统从静态工具变为学习型组织载体。

值得注意的是,协同并非追求完全自动化。某些环节保留人工审核反而更高效,比如大病医保结算涉及政策解读,智慧平台可提示规则,但最终确认应由熟悉地方政策的专员处理。这种“人机共治”模式,既保障了准确性,又保留了应对复杂情况的弹性空间。

4、未来演进:从工具赋能到生态重构

当前医院财务系统正经历从“效率提升”到“模式重塑”的转变。智慧平台通过API接口接入第三方服务(如电子发票平台、供应链金融),使医院财务从成本中心向价值中心转型。例如,基于历史收费数据预测现金流,可辅助管理层决策设备采购周期;而患者缴费行为分析,又能优化服务流程提升就医体验。

但技术迭代不能掩盖本质需求——系统最终服务于人的协作。未来医院或需设立“财务临床协调员”角色,既懂医保政策又熟悉系统操作,在科室与财务间搭建沟通桥梁。毕竟,再智能的系统若无法化解部门间的数据割据,终将沦为昂贵摆设。

轻客CRM

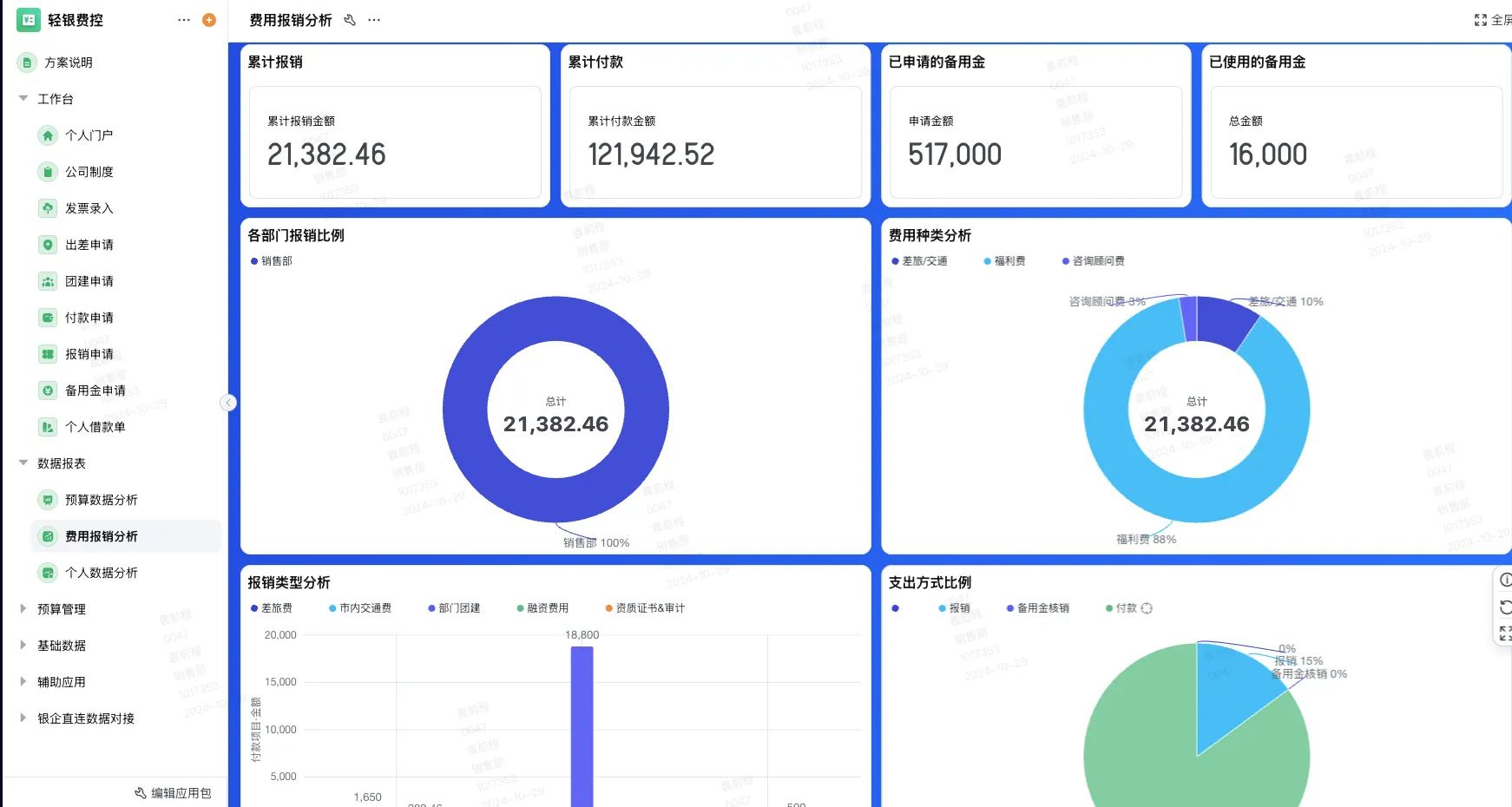

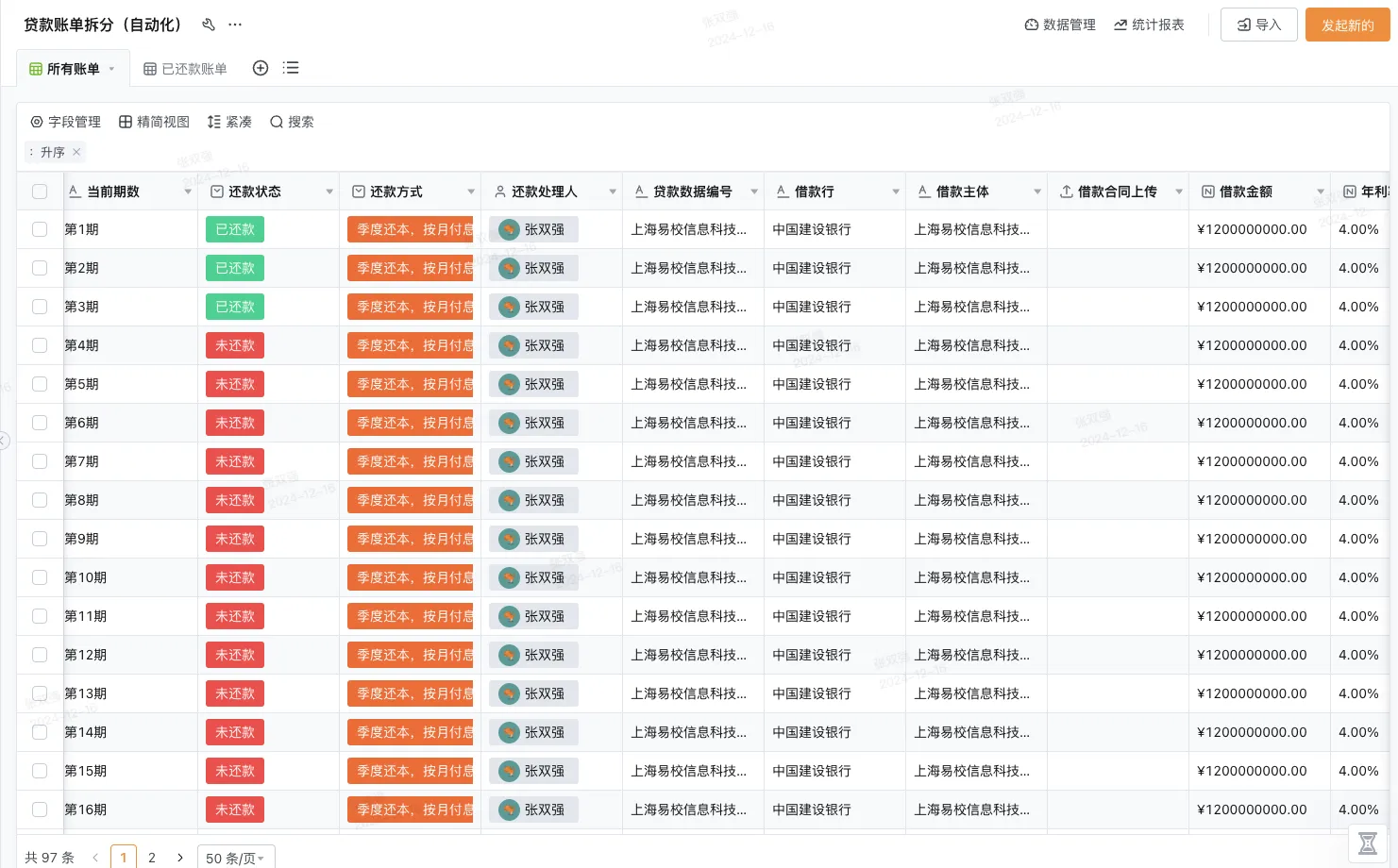

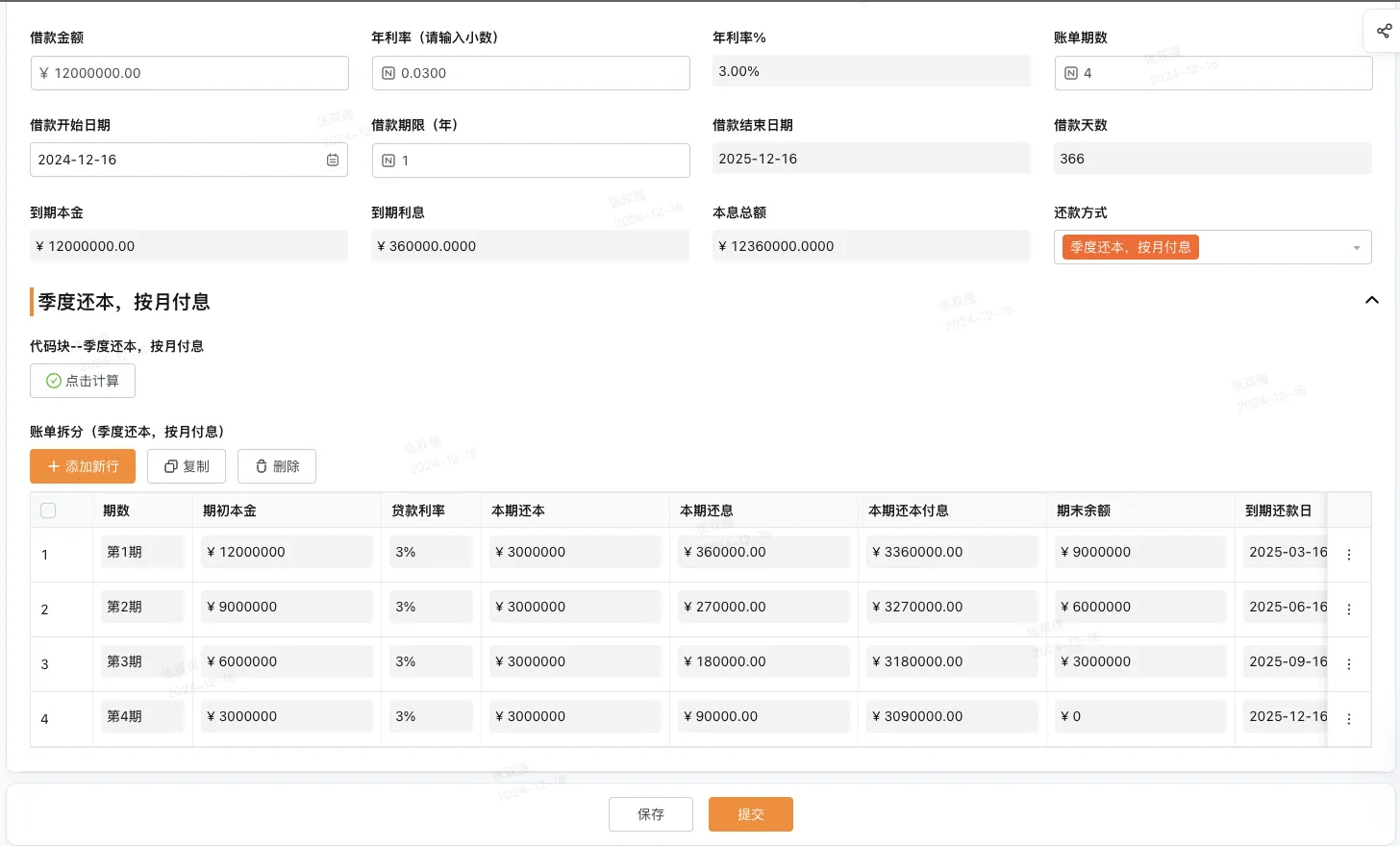

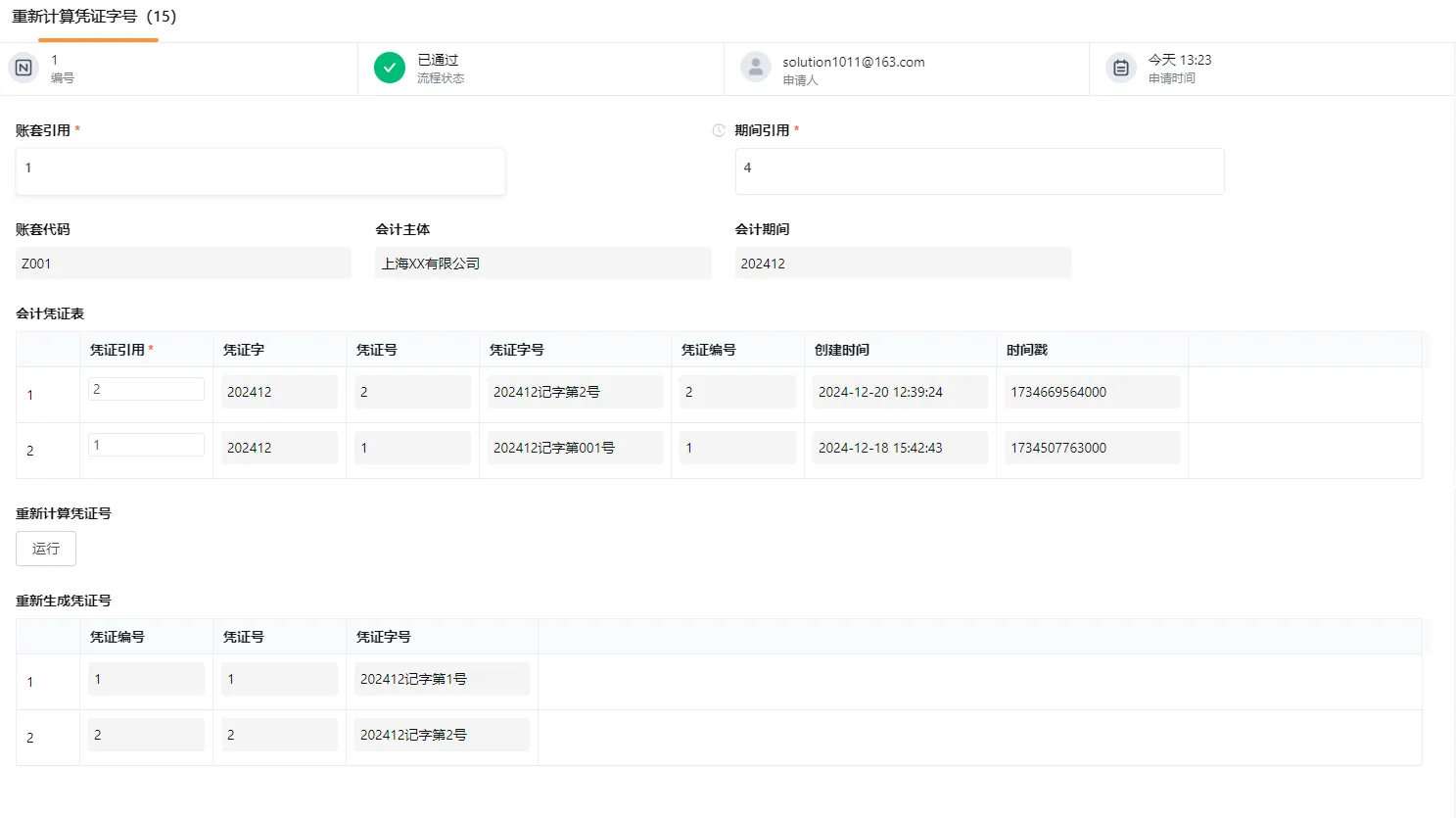

轻银费控

生产管理

项目管理