建筑施工风险管理实战技巧,进度计划动态控制指南

一、为什么风险管理成了施工项目的“生死线”?

建筑工程项目管理里,风险就像影子一样跟着项目走,从开工到竣工全程潜伏着。许多企业觉得“风险管控”是纸上谈兵,可真正吃过亏的团队都懂——一场暴雨延误工期、一次材料涨价吞噬利润,甚至某个环节的安全事故让项目彻底停摆,这些风险足以把企业拖垮。风险管理不是填表格应付检查,而是用实战思维提前布防:比如识别阶段就要盯紧“高频高损”点,像恶劣天气、供应链断裂、合同漏洞这些“致命伤”必须纳入预案;再比如用“象限法”分类处置,高概率高影响的优先规避(如修改施工方案避开地质风险),低概率高影响的转移给保险兜底。现实中,很多项目失败恰恰因为轻视了风险的事前控制,总想着“出了问题再解决”,可工地上哪来那么多容错空间?

二、进度计划动态控制:别让“纸上时间表”拖垮项目

进度管理最怕什么?不是计划做得不够细,而是计划跟不上变化。传统施工进度表往往开工后就束之高阁,而动态控制的核心在于让计划“活”起来——用三组数据说话:计划工作量(BCWS)、已完工作量(BCWP)、实际消耗成本(ACWP)。当进度偏差(SV=BCWP-BCWS)出现负数,说明工期正在失控,这时要立刻启动纠偏机制:是增加夜间施工班组?还是调整工序优先级?举个例子,某桥梁工程因吊装设备故障延误3天,项目经理当即启用备用设备并压缩后续非关键路径任务,最终追回工期。这里的关键在于建立“监测-预警-响应”闭环,进度管理不是刻舟求剑,而是动态博弈。

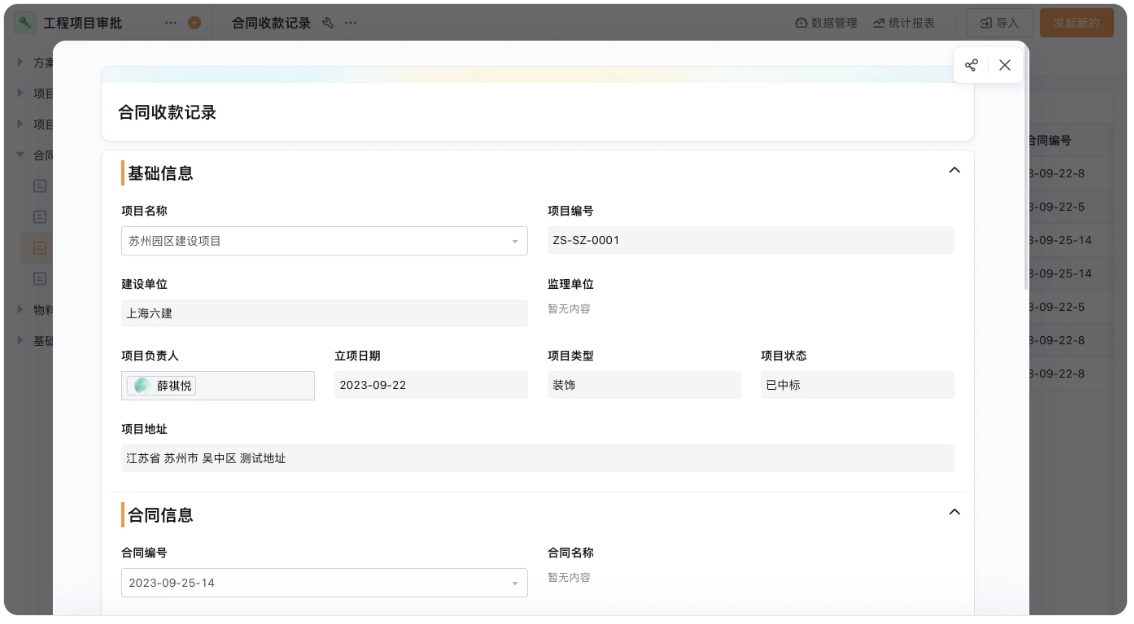

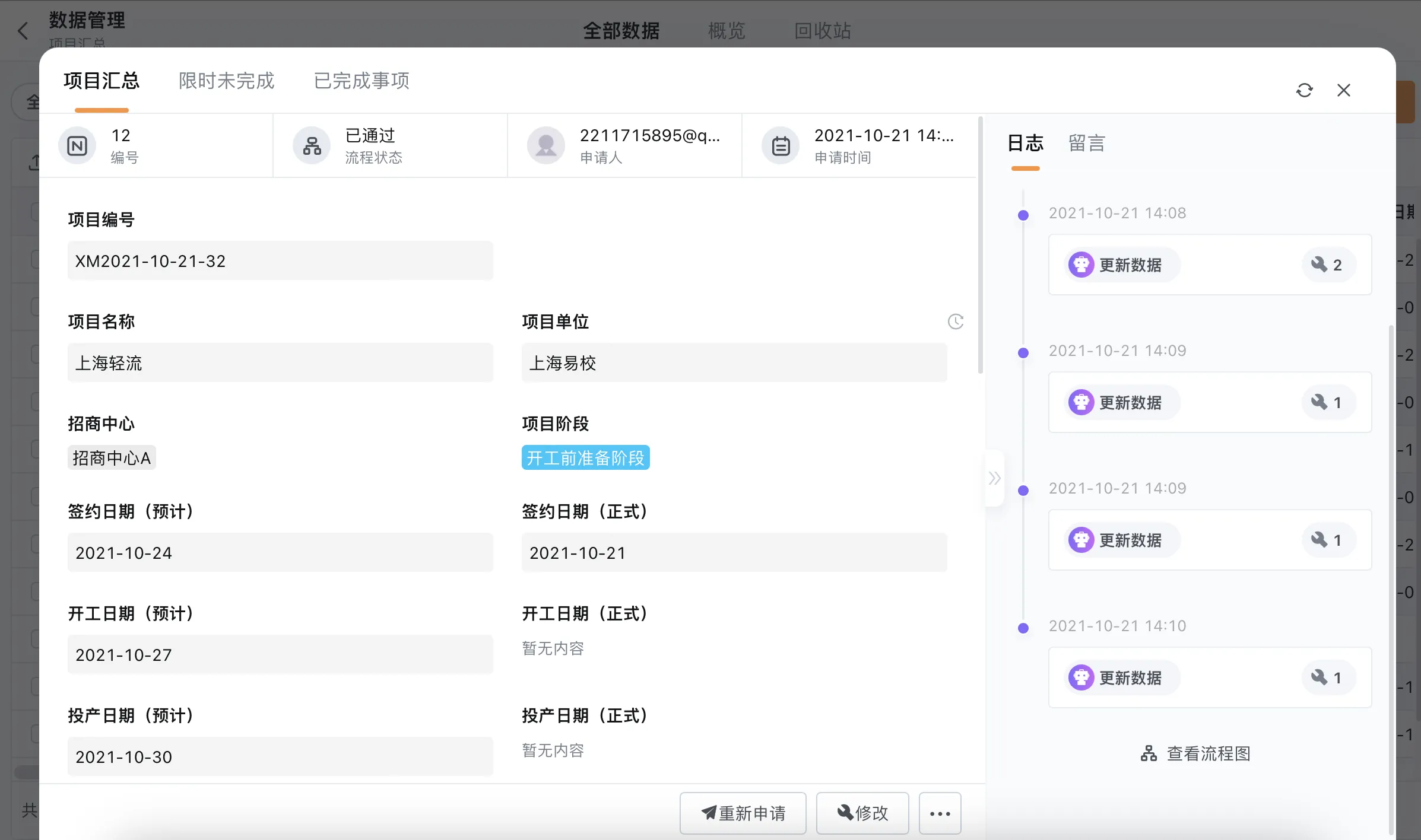

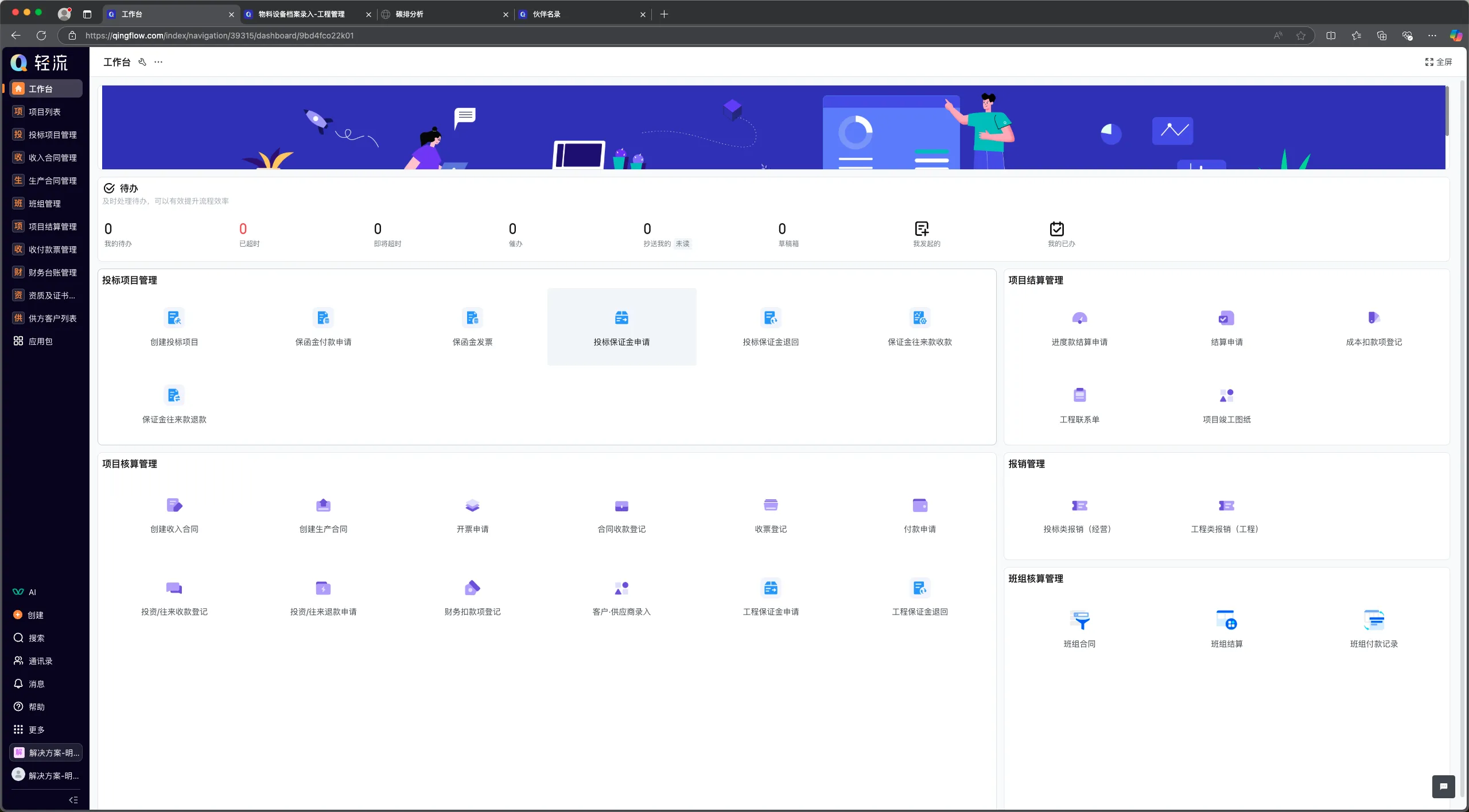

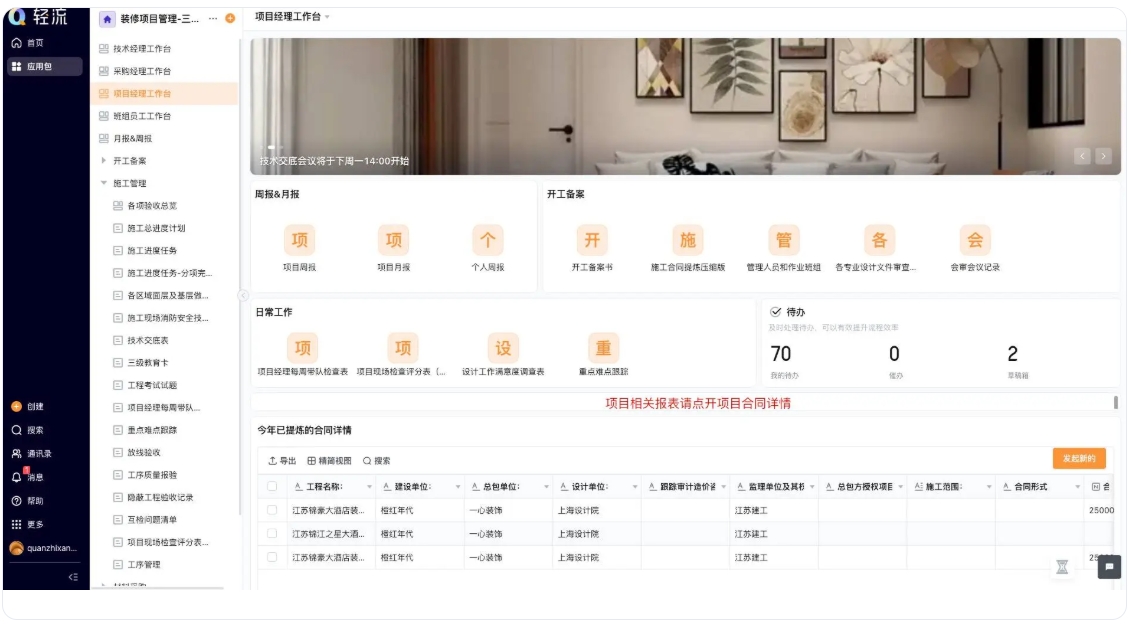

三、数字化工具:把风险和进度“钉”在系统里

企业选购项目管理软件时常陷入误区:要么追求功能大而全,结果系统复杂到员工抗拒使用;要么图便宜选简易工具,最后发现连风险预警和进度跟踪都做不精准。真正实用的系统要抓住两个核心:一是风险数据的结构化(比如把历史项目的事故类型、天气影响因子、供应商违约记录录入数据库),让新项目自动匹配风险模型;二是进度控制的实时化,比如通过移动端上报现场进度,自动对比计划生成偏差热力图。值得警惕的是,许多软件标榜“AI智能预警”,实则依赖人工输入数据——如果现场人员漏填或虚报,再先进的算法也是摆设。因此选型时要重点考察系统的数据采集便捷性(如扫码报进度、语音日志转文字)和逻辑透明性(能说清预警规则而非黑箱操作)。

四、给企业的硬核建议:从经验驱动到流程驱动

中小建筑企业总依赖“老师傅的经验”管理项目,可经验难复制、易流失。真正可持续的模式是把风险管控和进度控制沉淀为标准化动作:比如将大风天气的应对拆解成“气象预警接收→脚手架加固→高处作业叫停”三步流程;或把进度周会固化为“10分钟看板汇报→20分钟偏差分析→10分钟任务重派”的固定节奏。这套机制初期需要工具支撑,但长期看是让企业摆脱对人力的过度依赖——当新手项目经理也能凭借系统提示做出80分决策时,企业才真正拥有了“抗风险基因”。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理