项目管理软件选型指南,免费项目管理软件有哪些

1、企业选型困境:为什么免费软件不等于零成本?

当企业第一次接触项目管理软件时,免费版本总是最诱人的选项——但很多人忽略了一个关键问题:免费背后隐藏的适配成本。你可能下载了一款口碑不错的工具,结果发现它无法支持多项目并行管理,或者权限设置简单到连部门协作都成问题。更常见的情况是,团队花了两周时间学习操作,却因为功能局限被迫重新选型,这种时间浪费对初创企业简直是致命伤。那么,免费软件究竟适合谁?我认为,10人以下、项目结构单一的团队或许能靠免费版生存,但一旦涉及跨部门审批、客户对接或数据安全需求,免费工具可能瞬间变成效率黑洞。举个例子,某款知名软件允许免费创建任务,但高级报表功能需要付费——这意味着管理者无法分析资源分配效率,决策只能靠猜测。这种“表面免费实则阉割”的模式,反而会让企业付出更高的试错代价。所以选型第一原则不是追免费,而是明确业务场景的底线需求:是否需要工时统计?能否自定义工作流?数据导出是否完整?回答这些问题,才能避开免费陷阱。

2、选型核心指标:功能清单之外的“隐形门槛”

大部分企业选型时热衷于对比功能表格,但真正影响落地效果的往往是那些没写在官网上的因素。比如数据迁移成本:旧系统的项目历史能否无缝导入?如果每次切换工具都要手动重建数据,团队积极性会被消耗殆尽。另一个关键是员工学习曲线——界面再华丽的工具,如果需要三天培训才能上手,推行阻力必然大增。这里不得不提一个反直觉的观点:功能过多的软件可能拖累效率。我曾见过一家公司采购了某知名平台,结果团队为了设置一个任务标签花了半小时讨论选项,这种过度设计显然违背了工具的本意。所以选型时不妨自问:我们的管理成熟度配得上这么多功能吗?对于大多数中小企业,“够用就好”比“大而全”更务实。此外,集成能力常被低估。比如财务部门用ERP,研发用GitHub,如果项目管理软件无法与现有系统打通,数据孤岛会让协作退回邮件时代。

3、免费软件的生存法则:如何用有限资源做最大产出?

免费项目管理软件并非一无是处,但需要策略性使用。首先明确免费版的边界:通常免费版本限制用户数、项目数量或存储空间。比如一款工具允许10人免费协作,但第11个成员加入时就得升级——如果企业正处于扩张期,这类工具可能很快失效。其次,优先选择模块化设计的平台。有些软件基础版免费,但允许按需购买插件(如甘特图、时间追踪),这样企业可以逐步扩展功能,避免一次性投入过大。不过免费工具最怕的是数据安全风险。尤其涉及客户信息的项目,免费版可能不提供私有化部署或端到端加密,一旦泄露后果严重。这里有个折中方案:选择提供“免费增值”模式的软件,先试用再决定是否付费。但切记,免费永远不是目的,通过工具标准化流程才是核心。即使功能有限,只要能让任务分配、进度跟踪透明化,免费工具也能创造价值。

4、决策路径图:从需求梳理到团队试用的四步法

选型不是拍脑袋决定,而需要系统化推进。第一步是跨部门需求采集——除了项目经理,还要听取财务、执行层甚至客户的痛点。比如财务关心成本核算接口,执行人员看重移动端操作便捷性。第二步是建立评分矩阵,将需求分为“必备”“优选”两级,给候选软件打分。这里推荐一个小技巧:用真实项目数据做沙盘测试,模拟从任务下发到验收的全流程,比单纯看演示更直观。第三步是安全落地试用,选择1-2个非核心项目试点,观察两周内的数据同步效率、员工反馈。最后一步常被忽略:制定退出机制。如果软件不合适,数据如何迁移?合同是否有灵活解约条款?提前规划能降低决策压力。整个过程中,避免让IT部门单独决策——工具最终是给业务人员用的,他们的体验才是成功关键。

5、独家视角:未来三年项目管理工具的两极分化

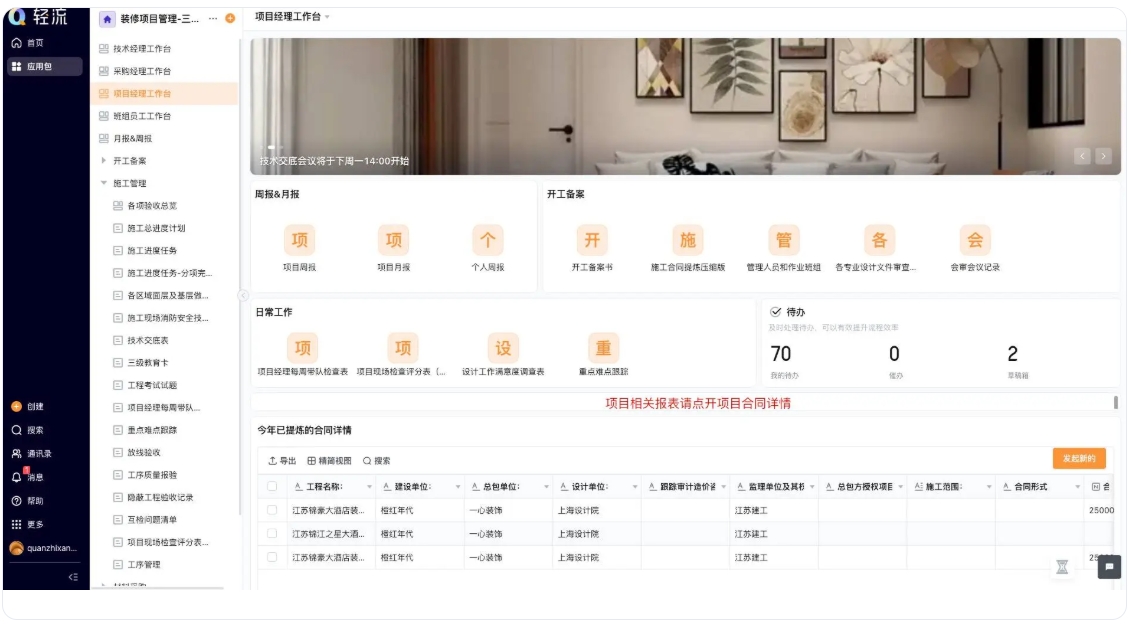

观察近年的工具演变,我发现一个趋势:软件正在向“极致轻量”和“生态整合”两个方向分化。轻量级工具专注于解决单一问题(如看板协作),而平台型产品试图成为企业OS。对于中小企业,我的建议是谨慎拥抱生态——除非有专门的技术团队维护集成,否则多系统打通的工作量可能远超管理收益。另一个变化是AI的渗透。虽然当前AI功能多为辅助性(如自动生成任务摘要),但未来可能重构资源分配逻辑。比如通过历史数据预测项目风险,或动态调整工时分配。不过AI永远无法替代人的判断,工具只是放大镜,不会改变团队本身的能力边界。选型的终极目标,是找到那面能照出团队最优工作状态的镜子。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理