库存盘点表模板,库存盘点表明细表制作

库存盘点表模板和库存盘点表明细表制作,这两个词背后其实是企业库存管理中最基础却最容易被忽视的环节——如何用一张表把散乱的数据变成决策依据。很多初创企业或者传统企业转型时,第一反应是买套昂贵的系统,但往往忽略了,再智能的系统也得靠规范的数据输入才能产出价值。而库存盘点表,就是那个最前线的数据抓手。它不仅仅是财务对账的工具,更是暴露管理漏洞的镜子:比如为什么A类商品总是盘亏,B类商品却频繁积压?为什么每次促销活动后库存数据总是一团乱麻?这些问题的答案,往往就藏在盘点表的设计逻辑和填写细节里。

1、库存盘点表到底应该记录什么

很多人觉得盘点表就是简单记个数量,但真正高效的盘点表,得能回答三个问题:东西在哪、有多少、状态怎么样。所以除了基础的商品名称和数量,位置信息和状态标注才是区分业余和专业的关键。比如同一款商品可能因为批次不同存放在A区和新品区,或者临近保质期需要优先处理,这些细节如果不能在表上直观体现,盘点结果就会失真。更关键的是,盘点表还得和日常操作流程挂钩——比如入库时有没有及时更新位置编号,出库时是否遵循了先进先出原则。这些习惯都会直接影响盘点时的效率和数据准确性。

2、明细表制作中最常见的逻辑陷阱

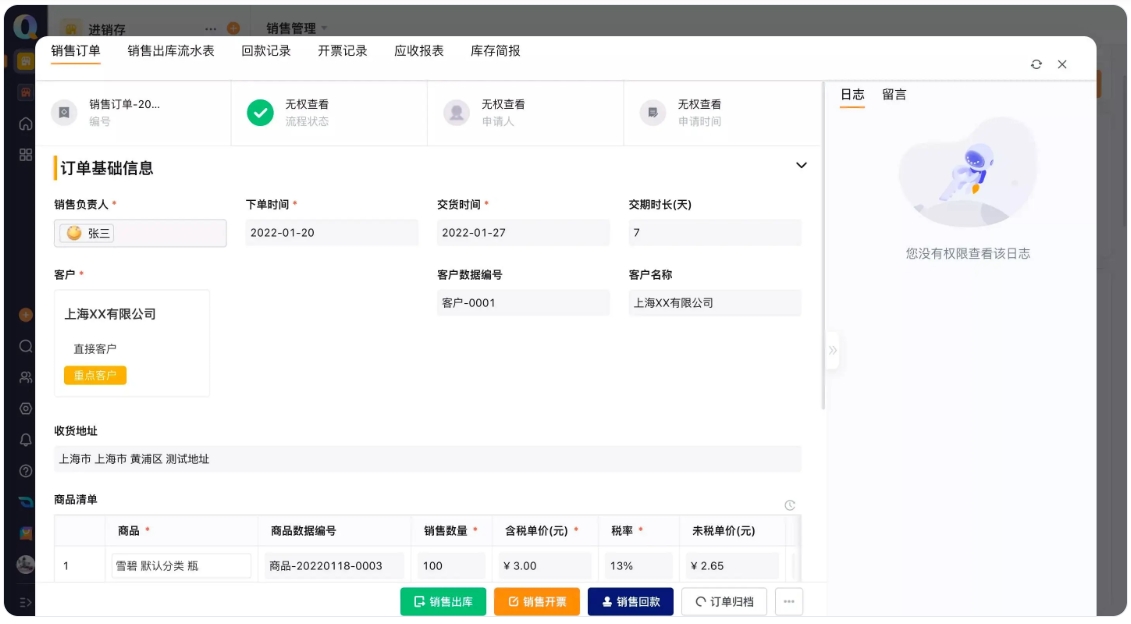

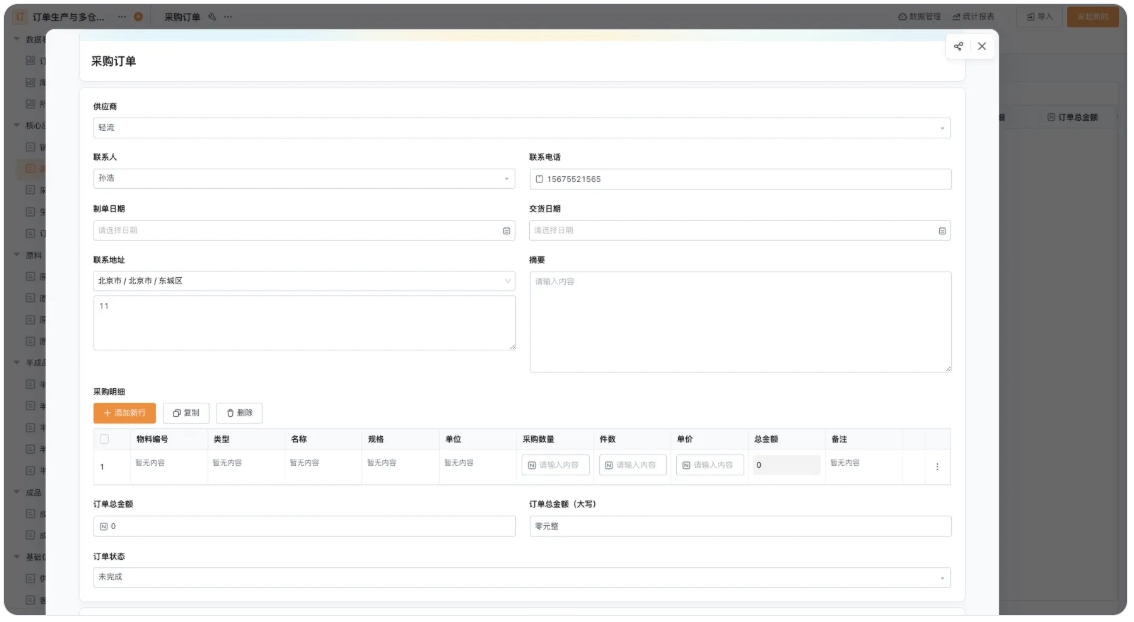

制作明细表时,最怕的是追求大而全反而失去重点。比如有些企业把盘点表设计得像年度报表,包含十几项字段,结果员工填写时敷衍了事。其实对于大多数中小企业来说,核心字段不超过8个反而更实用:品名、规格、账面数量、实盘数量、差异值、存放位置、盘点人、备注。其中备注栏要留足空间,用于记录异常情况,比如包装破损、标识模糊等这些无法用数字量化但影响管理决策的信息。另一个陷阱是忽视数据关联性——盘点表上的商品分类方式应该和采购单、销售单保持一致,否则后续对比分析时会造成大量人工工作量。

3、如何让表格既好用又能暴露问题

好的盘点表应该具备“自检”功能。比如在设计时加入自动计算公式,当差异率超过正负5%时自动高亮显示,或者设置必填项防止漏盘。但比技术更重要的是通过表格倒逼流程优化。比如盘点时发现某个货位误差率持续偏高,可能不是因为员工粗心,而是因为该区域照明不足或货架标识不清。这时候盘点表就不再是简单的记录工具,而是流程改进的触发器。另外,表格的易用性也需要考虑实际场景——仓库员工可能更习惯用纸质表临时记录再录入电脑,所以设计时最好保留打印友好格式,避免复杂的合并单元格或彩色背景。

4、模板的灵活性与标准化如何平衡

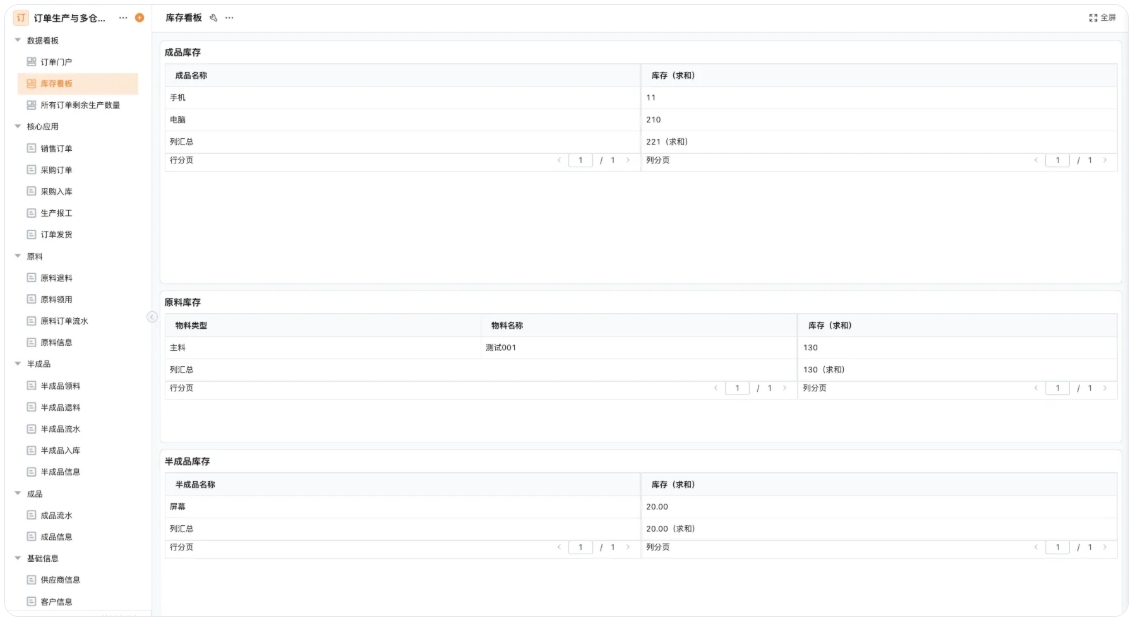

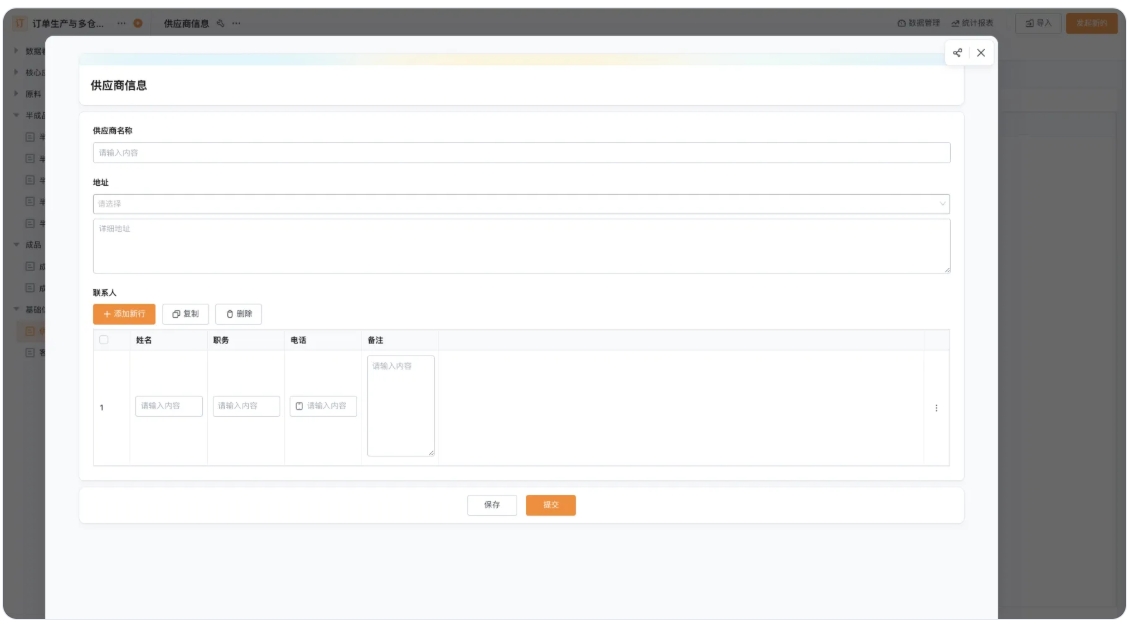

完全统一的模板固然方便总部汇总数据,但不同部门的需求其实有细微差别。比如原材料仓库需要记录生产批次和质检状态,成品库则更关注包装完整性和发货优先级。比较理想的方式是建立模板库:总部规定核心字段必须统一,同时允许各部门根据业务特点添加扩展字段。例如食品仓库可以增加保质期提醒栏,五金仓库可能需要工具校准状态记录。这种分层设计既能保证数据一致性,又尊重业务差异性。当然,所有自定义字段都应该有明确填写规范,避免后期数据清洗困难。

5、为什么说盘点表是管理水平的试金石

一张填写规范的盘点表能反映企业至少三方面的能力:员工执行力、流程标准化程度和数据文化意识。很多时候数据不准不是技术问题,而是管理问题——比如盘点前是否进行了系统锁库避免动态干扰,复盘环节是否由不同部门交叉验证。跨部门协同效率往往直接体现在盘点差异的处理速度上。成熟的企业会建立差异分析机制,不仅记录数字偏差,还要追溯根本原因:是录入错误、流程漏洞还是实物损失?这个过程本身就是在强化全员的数据责任感。

当企业真正把盘点表用活之后,会发现它逐渐从被动记录工具变成主动管理工具。比如通过历史数据对比预测旺季缺货风险,或者分析差异规律优化巡检频率。不过要注意的是,再完美的模板也需要配套的培训——曾经有企业花重金引进智能系统,却因为员工不理解“为何要扫描位置码”而导致数据链断裂。说到底,工具只是框架,真正让数据产生价值的,是每个使用工具的人对细节的敬畏心。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理