OA系统权限管理设计,工作流引擎技术对比

当企业准备引入OA系统时,技术层面的两个核心要素——权限管理与工作流引擎,往往成为中最容易被忽视却又至关重要的环节。许多企业决策者初次接触OA系统时,更关注界面是否美观、价格是否优惠,而忽略了权限架构是否能够适配复杂的组织层级,以及工作流引擎能否支撑未来多变的业务流程。事实上,权限管理直接关系到企业数据的安全性和管控力度,而工作流引擎则决定了业务流程的灵活性和自动化程度,两者共同构成了OA系统的“中枢神经”。尤其对于中大型企业而言,权限模型不仅要支持传统的角色基础访问控制(RBAC),还需适应现代属性基权限控制(ABAC),实现动态的、细粒度的数据访问管理;工作流引擎则需平衡标准化与灵活定制的关系,既要开箱即用,又能随业务发展进行可视化调整。如果企业在选型初期未能充分评估这两点,后期很可能面临系统重构的风险,甚至因权限漏洞引发数据安全事件。

1、权限管理设计的关键维度与常见陷阱

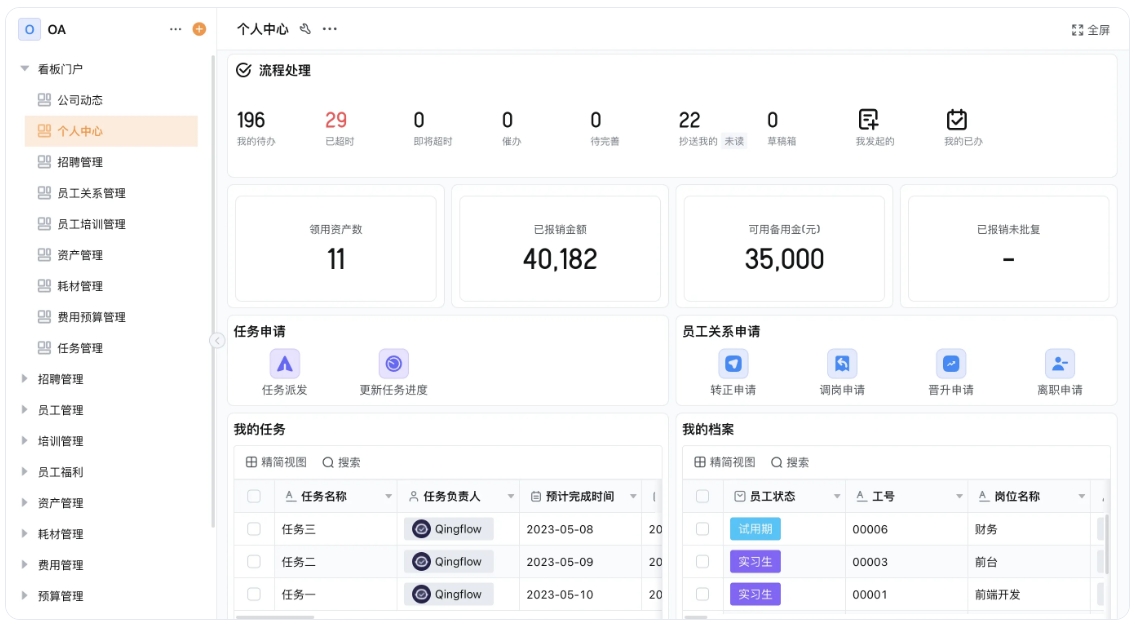

企业权限管理绝非简单的“用户-角色-权限”三级分配,而需考虑组织架构的动态性、数据敏感度和合规要求。理想的权限模型应支持纵向层级管控(如集团-分公司-部门)与横向职能隔离(如财务、人事、销售)的矩阵式管理。例如,某分公司经理可查看本区域全部数据,但无法访问其他区域信息;HR总监可查看全员基础信息,但敏感薪资数据仅限特定专员可见。常见陷阱在于过度依赖静态角色分配,而忽视业务场景的动态变化——如临时项目组需要跨部门数据权限,但系统无法快速响应,导致协作效率降低。

现代OA平台正逐渐融合RBAC与ABAC模型,通过属性组合(如用户部门、数据标签、操作时间)动态计算权限范围,这种设计虽增加了初期配置复杂度,但长期看更适应组织变革。此外,权限系统还需与审计功能深度耦合:任何异常访问行为应实时触发警报并记录完整操作日志,这不仅满足合规要求,也为后续优化提供数据支撑。

2、工作流引擎的核心能力与性能对比

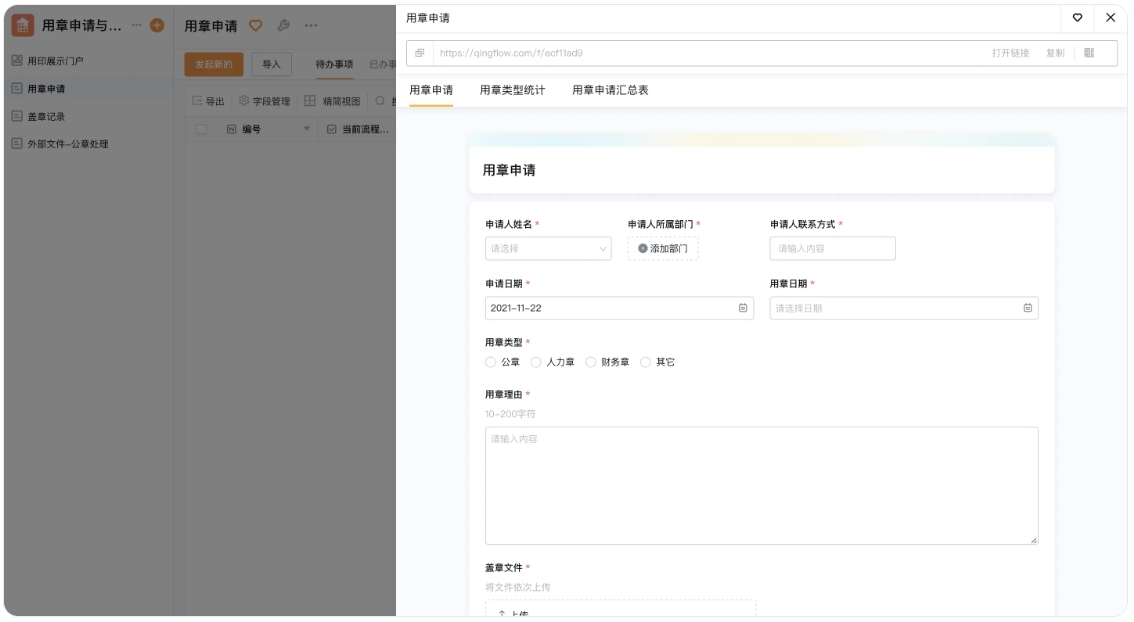

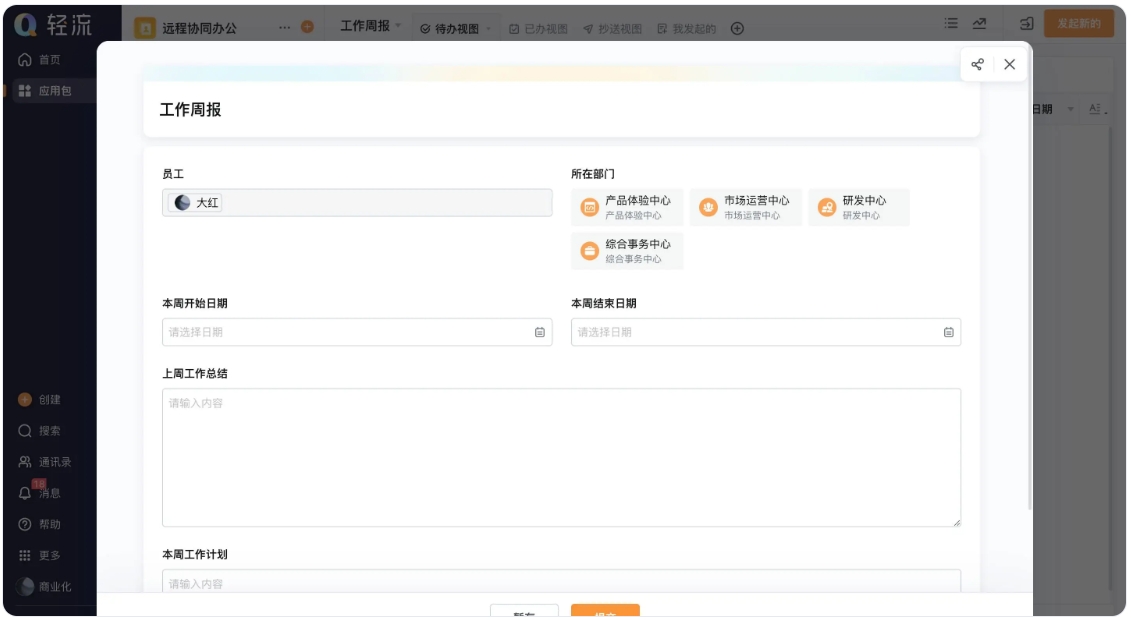

工作流引擎是OA系统的“流程大脑”,其核心能力体现在流程建模灵活性、节点处理效率及异常处理机制上。主流工作流技术分为两类:基于规则引擎的固定流程与基于人工智能的自适应流程。前者适用于审批、报销等标准化业务,后者则更适合项目管理、创意协作等非结构化流程。性能对比需关注并发处理能力:当企业同时发起数百个流程实例时,引擎能否保持低延迟响应;是否支持条件分支、并行审批、动态跳转等高级特性;能否提供图形化监控界面,实时展示流程瓶颈。

许多企业陷入“功能越多越好”的误区,盲目选择支持最复杂流程的引擎,却忽视自身业务实际需求。事实上,中小型企业更适合轻量级引擎,通过拖拽式设计器快速配置常见审批流;而集团型企业则需关注引擎的分布式部署能力和跨系统集成潜力,例如能否与ERP、CRM系统共享流程状态数据。

3、权限与工作流的协同如何提升运营效率

孤立看待权限管理与工作流引擎将低估OA系统的整体效能。当工作流引擎驱动某流程流转至财务节点时,应自动触发权限系统验证操作人是否具备财务数据访问权限;反之,权限变更也可反向推动流程调整——如某员工调岗后,其发起的流程自动移交至接任者。这种协同依赖元数据统一治理与事件驱动架构,确保权限与流程状态实时同步。

实现协同的难点在于平衡安全与效率:过度严格的权限校验可能导致流程中断,而过度宽松则滋生风险。建议企业采用“核心流程强校验、辅助流程弱管控”的策略,并通过模拟测试验证不同场景下的系统行为。

4、技术演进:低代码与AI如何重塑设计理念

低代码平台正降低权限与工作流的配置门槛,业务人员可通过可视化界面定义权限规则或调整流程节点,无需依赖开发团队。AI技术则进一步赋予系统预测能力:通过分析历史数据,智能推荐权限分配方案或优化流程路径。例如,系统识别到某类流程常在某节点延迟,自动建议增加并行审批或调整负责人。

然而,这些新技术也带来新挑战:低代码配置若缺乏规范,可能导致权限混乱;AI推荐的流程优化可能与企业实际管理文化冲突。因此,企业需在技术先进性与管理实用性间找到平衡点。

独家视角:权限与工作流设计的本质是企业管理哲学的数字化映射——高度中心化的权限模型反映层级分明的管控文化,而灵活的工作流则体现扁平化、敏捷化的协作理念。未来OA系统的竞争,将从功能堆砌转向能否通过技术配置承载并优化企业的管理思想,让数字化真正赋能组织进化。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理