OA系统优势解析,选型要点指南

1、在线OA管理系统究竟能解决哪些实际问题

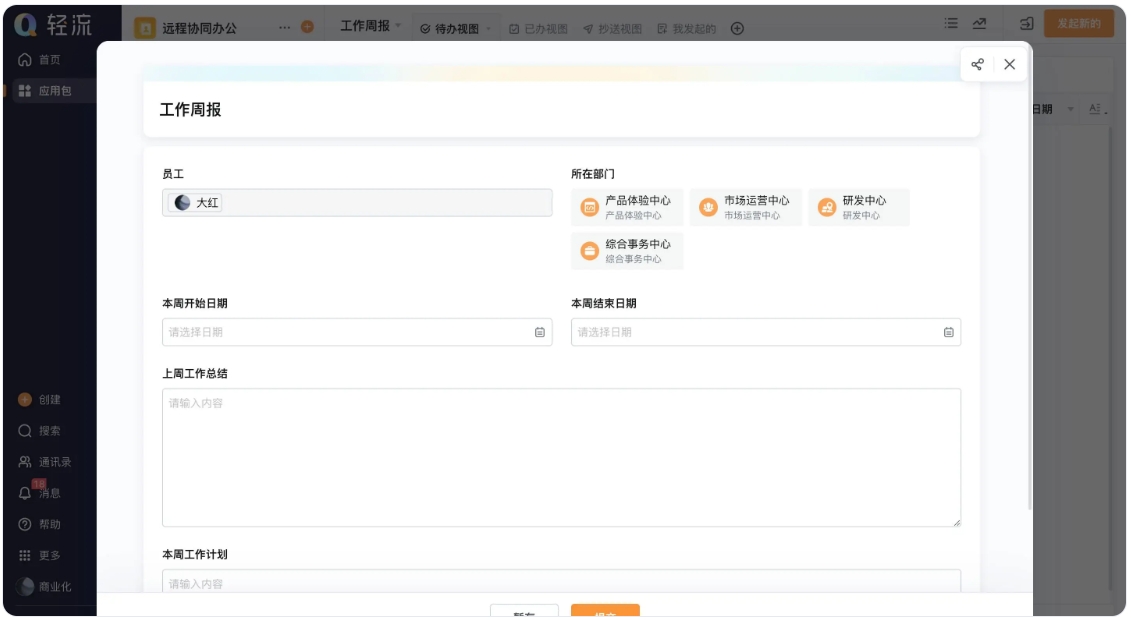

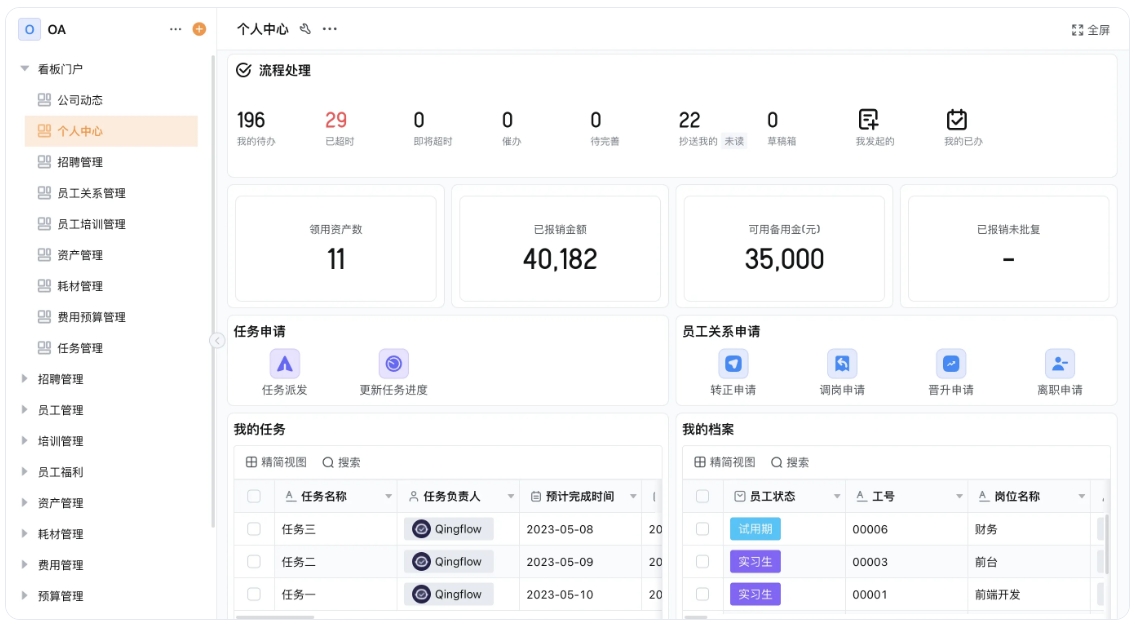

当企业考虑引入在线OA管理系统时,最核心的困惑往往是“它到底能带来什么改变”。事实上,OA系统远不止是一个简单的电子化工具,而是通过流程重构推动效率提升的管理引擎。传统的办公模式中,公文流转依赖纸质签批、跨部门协作需要反复沟通、任务进度难以实时跟踪,这些看似琐碎的问题实际构成了组织效率的隐形瓶颈。而在线OA系统首先解决的是信息孤岛问题,通过统一的平台将分散的审批流、文档库、通讯模块串联起来,使得数据能够在权限管控下自由流动。尤其对于成长中的企业,当员工规模突破百人后,线下审批的时间成本会呈指数级增长——一份报销单可能需要在财务、主管、高管之间传递数天,而OA系统能将这个过程压缩到几小时甚至几分钟完成。

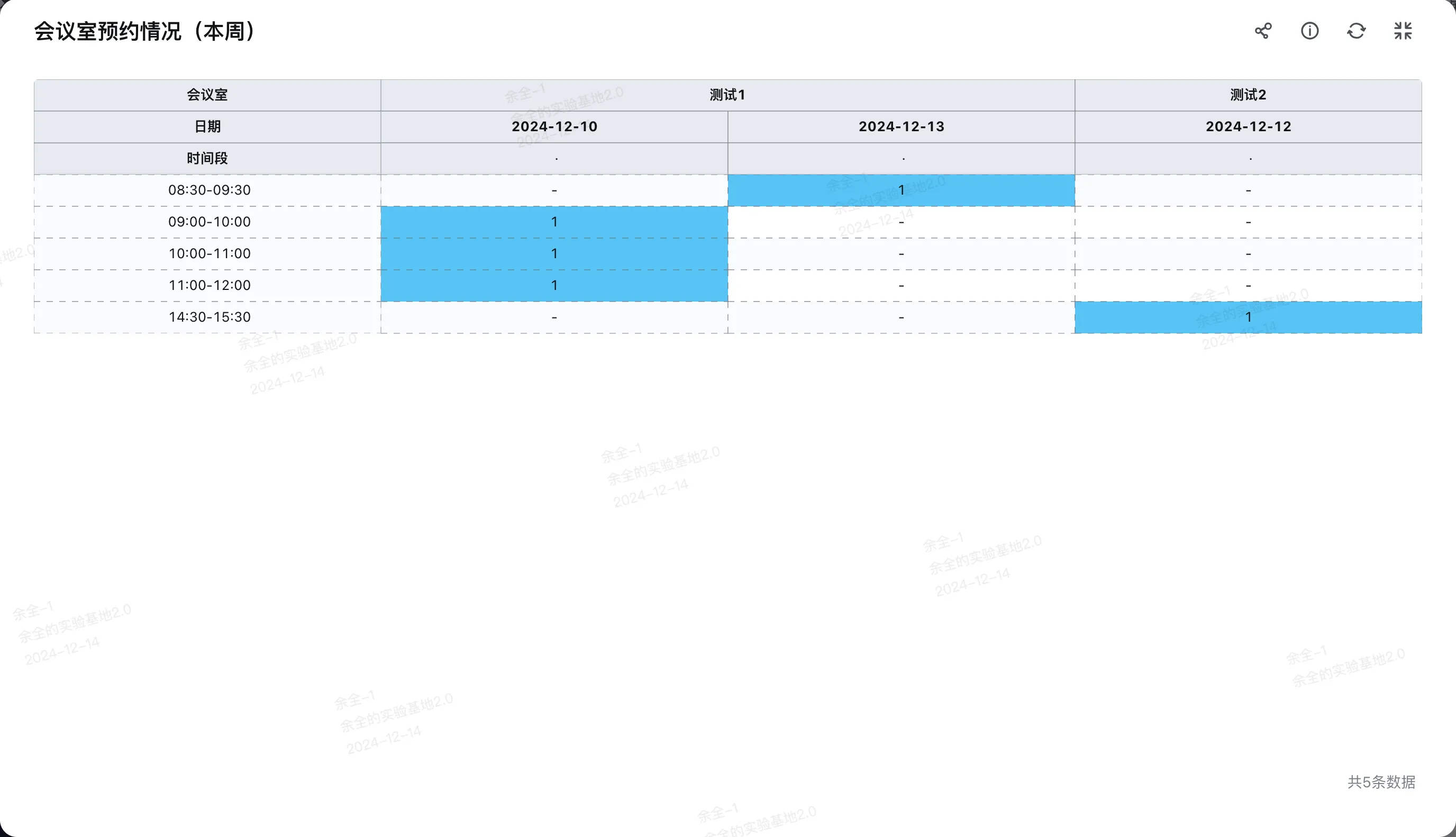

更关键的是,系统带来的透明度变革。许多管理者发现,引入OA后突然能够看清每个项目的卡点在哪里、每个员工的效能如何。这种可视化不仅来源于流程进度的实时展示,更得益于系统自动生成的数据报表。比如通过分析审批通过率、任务完成周期等指标,企业可以精准定位制度漏洞或部门协作障碍。值得注意的是,这种改变并非单纯的技术升级,而是需要企业同步调整管理思维。有的公司误以为买了系统就能自动提升效率,实则忽略了流程标准化、员工培训等配套工作,这正是部分OA项目效果不及预期的根源。

2、企业选型必须关注的三个隐性指标

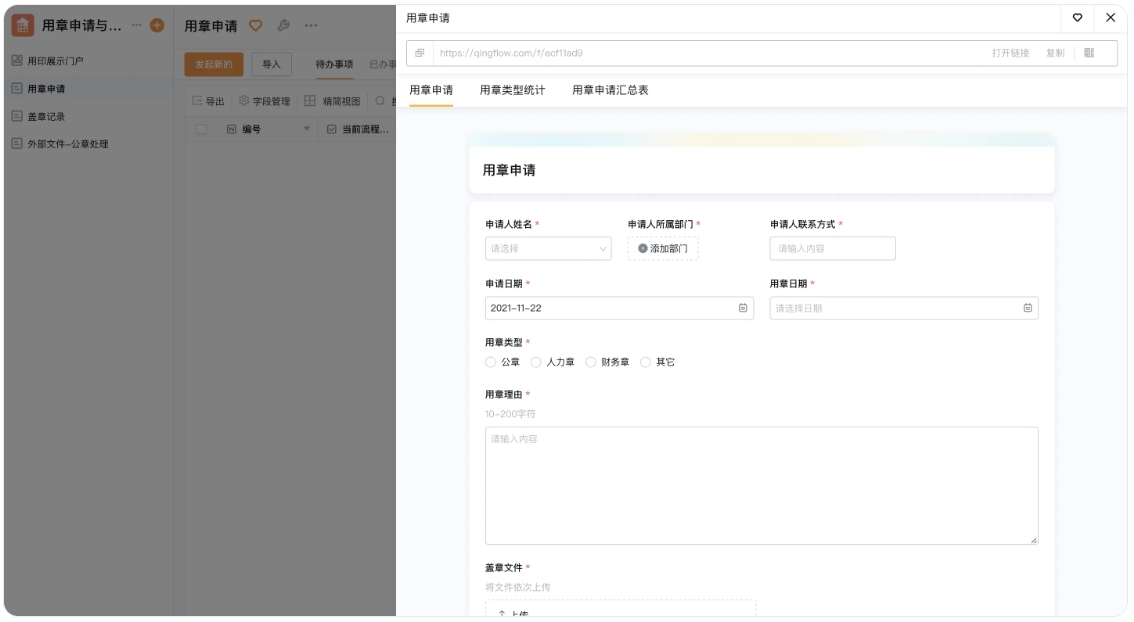

面对市场上琳琅满目的OA系统,企业常陷入功能对比的漩涡,却忽略了更深层的选型要素。除了明显的价格和功能列表,这三个隐性指标往往决定系统能否长期适用:其一是架构弹性,即系统是否能随业务演变而灵活扩展。例如制造业企业初期可能只需请假审批等基础功能,但未来若增加经销商管理需求,系统能否快速集成进销存模块?部分OA产品采用封闭式架构,二次开发需要重写代码,而平台型产品则通过低代码设计允许企业自行配置新流程。其二是数据主权,尤其是选择SaaS模式时,企业需明确服务商是否承诺数据本地化存储、备份机制如何、遭遇安全事件时的责任划分方案。曾有教育机构因忽略这点,在服务商服务器故障时丢失了全年审批记录,这类风险对于政务、金融等敏感行业尤为致命。

其三是移动端真实性,不少厂商宣传“全功能移动办公”,但实际体验中常出现界面卡顿、功能阉割等问题。真正的移动化不应是PC版的简单移植,而需针对手机使用场景重构交互逻辑。比如外勤人员提交报销时,能否直接拍照上传发票并自动识别金额?上级审批时是否支持手写电子签名?这些细节才体现移动端的成熟度。

3、技术架构背后的长期价值差异

技术术语常让非专业人士感到困惑,但理解OA系统的技术逻辑其实只需抓住两个关键点:集成能力和运维成本。当前主流厂商普遍采用JAVA体系,但微服务架构已成为分水岭。传统单体架构就像一整块巨石,任何功能修改都需要全系统重新部署;而微服务架构则将系统拆分为独立模块,类似乐高积木般可单独升级替换。这种设计使得企业能根据业务需求灵活调整特定功能,而不必担心牵一发而动全身。

另一个常被低估的因素是国产化适配。随着信创政策推进,企业需关注OA系统是否与国产CPU、操作系统、数据库完成兼容认证。部分厂商提前布局了与华为鲲鹏、统信UOS等生态的对接,这种前瞻性投入能避免企业未来面临重复替换的风险。值得注意的是,技术先进性并非越新越好,还需考虑企业IT团队的实际运维能力。有的系统虽然功能强大,但需要专业DBA定期优化数据库,这对于缺乏技术团队的中小企业反而成为负担。

4、从实施到迭代的服务链考验

OA系统的成功上线只是起点,后续服务才决定它能走多远。优质供应商会提供诊断式实施——在部署前先分析企业现有流程痛点,而非简单安装软件。例如有集团企业在多子公司协同中存在权责模糊问题,实施顾问通过绘制流程地图,帮助其厘清跨法人审批规则,使系统设计与管理实际真正契合。而在售后阶段,企业需警惕“重销售轻服务”的陷阱。有的厂商将实施外包给第三方代理,导致问题反馈链条冗长;直营服务团队虽然成本较高,但响应速度与专业度通常更有保障。尤其当系统出现异常时,能否在4小时内提供应急解决方案,这往往取决于服务商的团队稳定性与技术支持体系。

关于系统升级,企业应当明确厂商的迭代策略。是每年强制更换版本导致企业频繁适应新界面?还是持续迭代保持用户体验连贯?有的供应商通过用户社区收集需求,让客户实际参与功能优化,这种开放态度往往能保证系统进化方向与企业需求同步。

5、未来趋势与独家洞察

OA系统正从辅助工具向决策支持平台演变,这要求选型者具备一定前瞻视野。智能化不是简单添加语音助手,而是体现在预测性管理上——例如通过分析历史审批数据,系统能预警某些部门在季末可能出现报销拥堵,从而建议临时增加审批通道。移动化也将超越“手机操作”的层面,向场景化体验发展:比如地产销售通过AR眼镜查看楼盘信息时,能否直接调用OA系统登记客户需求?这些创新虽然尚未普及,但技术架构是否支持此类扩展应当成为选型参考。

个人认为,未来三年OA系统的竞争焦点将从功能堆砌转向数据价值挖掘。系统能否整合业务数据生成组织效能诊断报告?能否通过跨部门协作频率分析企业沟通健康度?这些深度应用才真正体现数字化转型的内涵。遗憾的是,目前多数企业仍停留在将OA视为电子审批单的初级阶段,其实它的核心价值在于通过流程数据化、数据资产化,最终推动管理决策从经验驱动转向数据驱动。

轻客CRM

轻银费控

生产管理

项目管理